| 8月ですね!埼玉県の山奥(海抜700メートル)ではまだウグイスが鳴いています。ヒグラシとウグイスの鳴き声を聴きながら空を見上げると、ツバメが直線を描くように飛んでいる・・・俳句心があればなぁ、としみじみ残念であります。「ひぐらしの一木一樹と鳴きうつる」(吉弘恭子)と、こんな俳句が詠めれば最高でしょうね。ひぐらしは秋の季語らしいですね。 |

目次

1)MJスライドショー:children

2)相模原事件:福島教授が感じたこと

3)ホーキングの主張:富はシェアしてこそ「富」なのだ

4)角さんノスタルジアと日本

5)「ひび割れ」に強い民主主義を

6)「ばらばらの時代」と新自由主義

7)どうでも英和辞書

8)むささびの鳴き声

|

1)MJスライド・ショー:children

|

|

過去のむささびジャーナルを見ると「表紙」にあたる部分の写真は子供のものがやたらと多いことに気が付きます。意図的にそのようにしているわけではないのですが、ネットを探していて「いいな」と思う写真には子供のものが多いということですね。あとは自然の景色とか動物とか・・・要するに妙に意識して構える部分が少ない被写体の方が写真として面白いということなのかもしれないですね。というわけで、今回のスライドショーは主として過去の「むささび」で使った子供の写真をテーマにしています。題して "children" であります。

|

| back to top |

2)相模原事件:福島教授が感じたこと

|

|

相模原のあの事件後、むささびはジャーナリストの大熊由紀子さんから東京大学先端科学技術研究センターの福島智教授による、事件についての感想のような文章を記したメールを見せてもらうチャンスに恵まれました。ごく短い文章なのですが、むささびは教授のメッセージに大いに共感してしまったわけです。教授の了解を得て、むささびのコメントつきでそのまま(一人称で)紹介させてもらいます。

「相模原事件」を受けて考えたこと

福島智教授のメッセージ |

今回の事件報道からまず連想したのは、ナチス、すなわち、ヒットラーによる優生思想にもとづく障害者抹殺という歴史的残虐行為です。ホロコーストにより何百万人ものユダヤ人が抹殺される一方で、ナチスは精神障害者や知的障害者らをおよそ20万人殺したと言われています。その優生思想に「科学的」根拠をあたえたのは、優生学の首唱者である英国のフランシス・ゴールトン(1822~1911)であり、アメリカの優生学者、ヘンリー・H・ゴッダード(1866~1957)です。

ゴッダードは、『カリカック家 -- 精神薄弱者の遺伝についての研究』(1912年出版)という著作で知られており、20世紀初頭の当時では、たいへんな影響力を持った研究者だった。ただ私が指摘しておきたいのは、『カリカック家の研究』で使われたデータがかなり杜撰な調査や研究によって集められたものであり、そのようなデータをいくら分析しても、得られる結果は「偽物」でしかないということです。

何らかのサンプルについて統計学的処理をすると、いかにも科学的分析をしているかのように見えます。しかしそもそものサンプルの抽出の仕方や意味づけが誤っていたら、いくら統計的処理をしても真相にはたどり着きません。しかも統計学はおおむね5パーセントのデータを切り捨ててしまいますから、障害者のように、非常に複雑なファクターがあり、それぞれのサンプルが少ない対象について、統計的処理をしたとしても、何の意味もないことが多いということです。

| ▼『カリカック家』についてネットをいくつかあたってみたのですが、確かに芳しくない説明が多い。ミズリー大学図書館のサイトなどは、この本について「調査方法も結論も不注意かつ不正確であると批判され、後になってゴッダード自身が、著作自体が不健全(unsound)であり、結論も正確さに欠け擁護のしようがない(neither

accurate nor defensible)などと自己批判している」と書いています。 |

私はゴッダードの研究に科学が持つ功罪両面の「罪」の側面を痛感します。何故なら『カリカック家の研究』によって広められた優生思想は、その後ナチスにより最悪の形で具現化されたからです。

こうした歴史的経緯からの連想として、私は、「相模原事件」の容疑者が何らかの理由でナチズムに思想的感化を受けたのではないかと想像はしていたのですが、その後の報道で「ヒトラーの思想が降りて来た」という容疑者の発言が伝えられて、背筋の凍る思いをしました。

被害者たちのほとんどは、容疑者の凶行から自分の身を守る「心身の能力」が制約された重度障害者たちです。こうした無抵抗の重度障害者を殺すということは、おそらくニ重の意味での殺人です。一つは、人間の肉体的生命を奪うという意味での「生物学的殺人」。もう一つは、人間の尊厳や生きる権利と存在価値そのものの抹殺であり、これらの尊厳や価値を、優生思想と究極の能力主義的思想によって否定すると言う意味での、いわば「実存的殺人」です。

前者(生物学的殺人)は人間の個別の肉体を物理的に破壊する殺人ですが、後者(実存的殺人)は、人々の思想・価値感・意識に浸透しむしばみ、社会に伝播・波及するという意味で、「脳にとってのコンピュータウイルス」のようなとんでもないしろものだと思います。

| ▼殺す側が殺される側の人格(人間であるということ)そのものを否定する、その根拠は「遺伝子的に劣っている」「実際に能力がない」ということ。それが「実存的殺人」であるということですね。しかもその考え方は世の中に波及していく・・・確かに「とんでもないしろもの」であります。 |

こうした思想や行動のオリジンがどこにあるのかはさだかではありませんが、今の日本をおおう「新自由主義的な人間観」と無縁ではないでしょう。人間を労働力の担い手としての経済的価値や生産能力で価値付け、序列化する社会では、重度の障害者の生存は、本質的には軽視され、究極的には否定されます。

しかし、それは障害者に対してだけのことではありません。人間に対する経済的価値にもとづく序列化、人間の存在意義の軽視・否定の論理とメカニズムは、徐々に拡大していき、最終的には大多数の人を覆いつくすでしょう。つまり、極ひとにぎりの「勝者」、「強者」だけがむくわれる社会になるということで、すでに、日本も世界も、本質的にその状態にあると言えます。

| ▼むささびが教授のメッセージ全体の中で最もぎょっとしたのは、ここでアンダーラインをした部分です。むささびでも取り上げた英国のEU離脱やアメリカのトランプ・ブーム、さらには中東におけるISISの台頭・・・これらの現象の根底にあるのは「新自由主義」であるということは英国のメディアの間では検討されている。重度障害者の生存そのものを否定する相模原の殺人事件と人間を経済的価値によって序列化する「新自由主義」は無関係ではないということです。 |

障害者の価値や存在が軽視・否定される思想とは、すなわち、障害の有無にかかわらず、すべての人が軽視・否定される潜在的危険にさらされる社会にいたる思想的傾向でもある、という認識が重要だと思います。

今回の事件は、たしかに特殊で極端なものかもしれませんが、彼をこうした行動にかりたてたもの、そうした危険な傾向の背景には、私たちの社会に基調低音のようにして確かに存在するもの、ふだん表面には出にくいもの、まるで現実の「地下」を流れているような思想や意識が関係していると思います。

今回の事件から、私は、このように感じています。 |

というわけです。教授のメッセージは毎日新聞や東京新聞にも掲載されているそうです。

▼相模原事件はBBCなどのメディアでも伝えられたのはもちろんですが、あちらではこれを障害者に対するヘイト・クライム(disability hate

crime)という捉え方をしている。例えば町を歩いている障害者に乱暴したり、障害をからかったりするという類のものです。英国検事局(CPS)のサイトによると、一昨年、障害者に対するヘイト・クライムで有罪となった件数は503件だったものが昨年は707件にのぼっている。また英国のEU離脱に関する国民投票の前後2週間(6月16日~30日)におけるヘイト・クライムの件数は3076件で、前年同期の915件に比べると、とてつもない増加となっている(Independent紙)。また精神的な障害を抱えた人間が意味もなく殺人を犯した例としては、むささび348号で紹介した女性国会議員殺害がある。

▼「相模原事件」の容疑者をあのような行動に駆り立てたものは何か?福島教授は「私たちの社会に基調低音のようにして確かに存在するもの」という表現を使っているのですが、それは「人間を経済的な意味での生産能力によって評価し、序列化しようとする考え方」ということになるのではないかとむささびは思っているわけです。自分自身が「序列化」の犠牲になりながら、その怒りを他人を序列視することで晴らそうとした・・・と、このあたりをもう少し詳しく書きたいのですが、残念ながらむささびにはその能力も知識もない。ただ容疑者を閉じ込めたり、死刑にしたりしても、次なる自称ヒトラーが出てくるだけであるということだけは感覚的には分かる。将来の号で、ゴッダードやゴールトンの優生思想に関する記事を紹介したいですね。

▼ここ数年、英国で「ゼロ時間契約(Zero-hour contract)」と呼ばれる労働形態が問題になっています。就労時間が保障されておらず、雇用主が必要とする時に、必要な時間のみ就労する・・・公的な統計では約75万人が「ゼロ時間契約」で働いているけれど、実際には150万人程度がそのような雇われ方をしているとされている。良く言えば「柔軟な働き方」ということになるけれど、要するに労働者が使い捨てになる制度ということです。サッチャー以来の「新自由主義」の一つの到達点です。EUに関する国民投票で「離脱」に投票した人たちの数は1740万人ですが、その中の少なからぬ部分が「新自由主義」という社会運営の中で、自分たちが人間扱いされていないと感じている人たちであることは間違いない。それが暴発した。英国のEU離脱と相模原事件は根っこの部分で同じである・・・とむささびが考えている理由です。

|

| むささびジャーナル関連記事 |

議員殺害:「寛容な社会」は幻想だったのか?

|

| サンダーランドの選択 |

|

| back to top |

3)ホーキングの主張:富はシェアしてこそ「富」なのだ

|

|

|

「車椅子の物理学者」として知られる英国のスティーブン・ホーキング(Stephen Hawking)博士が7月29日付のGuardianにエッセイを寄稿、富(wealth)というものに対する考え方を改める(rethink)必要がある、と言っています。富の蓄積より「分かち合い」(share)のことを考えた方がいいということのようです。書き出しからして、この人らしく、分かりやすい。ちょっと長いけれどそのまま掲載します。ホーキングは英国のEU離脱には反対していた。

- お金は大切だろうか?我々は富によってさらにリッチになるのだろうか?このような疑問・質問は物理学者が答えるにはちょっと奇妙なものと思われるかもしれない。しかしEUをめぐる国民投票の結果を見ると、今更ながら、世の中すべて関連し合っているのだということが分かる。さらに言うと、宇宙なるものの本質を理解するためには、富というものがこの世界で果たしている(あるいは果たしていない)役割について無視することは愚かなことだということでもある。

Does money matter? Does wealth make us rich any more? These might seem like odd questions for a physicist to try to answer, but Britain’s referendum decision is a reminder that everything is connected and that if we wish to understand the fundamental nature of the universe, we’d be very foolish to ignore the role that wealth does and doesn’t play in our society.

英国がEUを離脱する決定をしたことは極めて残念なことではあるけれど、ホーキングなりに人生において学んだ知恵があるのだそうです。それは「手持ちの札で最善を尽くす」(to

make the best of the hand you are dealt)ということ、即ちこうなった以上はEUの外で生きる術を身につけなければならないというわけです。そのためには、なぜ英国人があのような決定をしたのかについて理解しておく必要がある、と言っている。で、それを理解しようとすると「富」(wealth)というものが重要な役割を果たしたことが分かってくる・・・とホーキングは言います。そして新首相のティリーザ・メイが最初に行った発言を紹介します。

- 我々は経済改革を行って、より多くの人びとが国の繁栄をシェアできるようにする必要がある。

We need to reform the economy to allow more people to share in the country’s prosperity.

お金は重要だ・・・そんなことは誰でも知っている。ホーキングが英国のEU離脱に反対であった理由の一つがお金です。EUから英国の科学者たちに与えられる交付金であり、これがなかったらこれまでに英国の科学者たちが行った重要な仕事も不可能であったということ。その意味からも、EUを離脱した後のお金の問題を英国は何とかして欲しいということです。

ホーキングがさらに強調するのが障害者に対する政府のサポ-トを削減しないでほしいということです。学生としてのキャリアはもちろんのことですが、障害者であるホーキングの場合、人間として肉体的に生存するために政府の援助が必要な場面が大いにある。若いころにスイスに留学していて肺炎に罹ってしまったときに英国の病院へ入院するための費用(飛行機代も含む)を負担してくれたのは大学からの交付金だった。あれがなければ生きてはいなかった・・・というわけです。さらに・・・

- お金があると一人一人が自由になれる。反対に貧乏だと伸びる能力も伸びなくなる。そのことは自分たちにとっても悲しいし、人類にとってだっていいことではない。

Cash can set individuals free, just as poverty can certainly trap them and limit their potential, to their own detriment and that of the human race.

というわけです。おっしゃるとおりで・・・。

というわけで自分はお金の大切さを否定しようなどとは思わない。が、ホーキングによると、(身障者である)自分とお金の関係は、他の人の場合とは異なる。自分のような重度身障者(severely

disabled man)のケアのためのお金や研究のための費用などは「絶対に欠かせない」(crucial)ものであるけれど、何かのモノを手に入れてこれを所有するということはcrucialとは言えない。いくらお金があっても、ホーキング自身が馬を持ったり、車のフェラーリを買うことはない。

- つまりお金はあくまでも何かを為すための道具、目的を達するための手段であって、お金自体が目的になることはないということである。実現しようとするものが思想であったり、健康であったり、あるいは安全であったりするかもしれないが・・・。

So I have come to see money as a facilitator, as a means to an end - whether it is for ideas, or health, or security - but never as an end in itself.

「金自体は目的にはならない」などというと、これまではケンブリッジの学者のエキセントリックな戯言のように思われがちだった、とホーキングは言いながら、最近ではこれが必ずしもそうではなくなったと指摘している。つまり多くの人びとが

- 知識や経験は金より大切か?所有物が充足感の邪魔をすることはあるか?人間は何かを真に所有することなどできるのか?人間は所詮、つかの間の「ご主人さま」に過ぎないのではないか?

Is knowledge or experience more important than money? Can possessions stand in the way of fulfilment? Can we truly own anything, or are we just transient custodians?

という具合に「富そのもの」(pure wealth)が持つ価値を疑い始めているというわけです。

そのような時代にあって、ホーキングは現在の人類が直面している問題(気候変動・貧困・食糧生産など)と格闘するためには「シェア」という発想であると主張します。そして「富」、所有物、「私のもの」「あなたのもの」などについての考え方を根本的に改める必要がある・・・というわけで、

- 子供のようになって「シェアする」ことを学ばなければならない。

Just like children, we will have to learn to share.

と主張している。

それがうまくいかなかった場合は、英国をEU離脱に追い込んだ力がますます強くなっていくだろうとホーキングは予想しています。その力とは「嫉妬と孤立主義」(envy

and isolationism)であり、世界は狭い意味での「富」を有した一部の人間や国が世界を支配するようになる。

- 本当にそのようなことが起こるとすると、私としても人類の未来に対して楽観的になることはできない。

If that were to happen, I would not be optimistic about the long-term outlook for our species.

ホーキングのエッセイは次のように結ばれています。

- 我々は富というものの定義を広くしなければならない。「富」の中に知識、天然資源、人間の能力などを含めて考えることであり、それと同時にそのような「富」をシェアすることも学ばなければならない。

We must broaden our definition of wealth to include knowledge, natural resources, and human capacity, and at the same time learn to share each of those more fairly.

▼相模原事件に関して、東大の福島智教授は「新自由主義」の弊害を語っているのですが、ホーキング教授は英国のEU離脱に関連して「シェアする思想」を呼びかけている。二人とも同じことを言っていると(むささびは)思います。

|

|

| back to top |

4)角さんノスタルジアと日本

|

|

ちょっと古いのですが、6月11日付のThe Economistに『日本と金権政治:恥を知らない将軍』(Japan and money politics:Shameless shogun)という記事が出ています。最近の日本に見られる田中角栄氏が行った政治に対する郷愁の念のような現象について語っています。ウィキペディアでおさらいをしておくと、田中角栄氏は1918年生まれ、1993年12月死去、首相であったのは1972年7月7日から1974年12月9日となっています。亡くなってからもう23年になるのですね。

現在の日本における「角さんブーム」の例としてThe Economistが紹介しているのが石原慎太郎氏が書いた『天才』という小説です。「引退した右翼政治家で元東京都知事」(a

retired right-wing politician and former Tokyo governor)である作者は、最近の政治屋(politicos)には角さんのようなタイプがいないと嘆いている。この人以外にも田中さんのことを「コンピューター付きのブルドーザー」と絶賛する人もいるというわけです。

で、すでに死去した汚職政治家(dead, corrupt politician)を懐かしむような風潮によって見えてくる現代の日本とは何なのか?というのがThe

Economistが発している問いかけです。一つにはいまの日本人が現在の「慎重な政治」(careful politics)や「穏健な政治家」(bland

politicians)に飽き飽きしていることがある。田中角栄についての本を書いている作家の大下英治氏によると、現代の政治家はどれも蒸留水のように「味気ない」のだそうです。

その味気無さが特に嫌われているのが現在の安倍晋三首相で、角さんとは違って普通の人びとと共にあろうとする姿勢がないのだそうです。87才になる、ある東京のビジネスマンは『天才』を買って読んだのだそうで、The Economistの記者に対して、「安倍は嫌いだが、支持するに値する反対勢力もいないし・・・」と述べている。

最近の角さんブームが示している日本という国のもう一つの側面としてThe Economistが挙げているのが、収賄スキャンダルにまみれた政治家に対する寛容な態度で、これは深く根付いているのだそうであります。実話BUNKAタブーは、そのような政治家に対してそれほど寛容ではなく、田中角栄についても「強欲政治家の中でも最悪」と書いたりしている。この雑誌はヌード写真ややくざに関する記事掲載で知られたりしている雑誌だそうですね(むささびは知りませんでしたが)。

ただThe Economistによると、実話BUNKAタブーのような取り上げ方は例外的で、むしろ石原慎太郎のような見方の方が普通なのが今の日本であるそうです。つまり「あの頃の政治家」である角さんは「実行力のある政治家」(effective politician)であった、ということ。

- あのような時代に暮らしたいと思う日本人は少ないかもしれないが、多くの日本人があの時代および自分たちが育んだ強力な性格(を有した政治家)を懐かしがっていることは事実である。

Few may want to live in such times, but many miss them, and the characters they bred.

とThe Economistの記者は見ています。

| ▼この記事をこの号で使おうと思ったについては理由があります。それは個人を一人取り上げて「天才扱い」する一方、返す刀で「それに引き替え他のやつらは・・・」という発想方法に、最初に挙げた「優生思想」に通じるものを見るからです。特に『天才』とかいう小説を書いた人の普段からの言動にそれを見る。こんな本が売れるという事実が、いまの日本(特にメディアを中心とする知の世界)が如何に病んでいるかを示しているということです。 |

|

back to top

|

5)「ひび割れ」に強い民主主義を

|

|

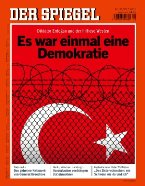

7月25日付のシュピーゲル(Spiegel)のサイト(英文版)が

という社説を掲載しています。ドイツ国内で頻発するテロまがいの暴力事件、フランス・ニースのトラックによる群衆襲撃、トルコのクーデター未遂事件のような暴力沙汰はもちろんのこと、英国のEU離脱、アメリカのトランプ旋風なども含めると、世の中の分断化・分極化があちこちで進んでいるように見える。「今こそ落ち着いて正しい対処法を考えるべき時だ」として

- 知的・道徳的傲慢さは何も生まない

Intellectual and moral arrogance will get us nowhere.

と言っている。「知的・道徳的傲慢さ」って何のことなのか?社説の最後の部分で詳しく書いています。

もはや「周辺事態」ではない

Spiegelによると、25年前の冷戦終結以来、世界のあちこちで「ひび割れ状況」が起こっている。ヨーロッパ人は、これらのひび割れを「文化の衝突」、「イスラム世界vs欧米社会」、「自由vs独裁」などというアングルから語り、考えを巡らせてはきたけれど、基本的にそれらはいずれも欧米とは離れた場所もしくはヨーロッパの「周辺部」で起こっていることだという感覚だった。

が、今やそのような事態が欧米の文明社会のど真ん中にひび割れを起こそうとしている。いわゆるグローバル化や欧米風のライフスタイルに対する拒否の姿勢が「民主主義国家」と言われる国を内部から崩壊させようとしているように見える・・・とSpiegelは言っている。確かに英国におけるBREXITの勝利、アメリカのトランプ現象、欧州諸国における極右の台頭、フランス社会における北アフリカ系移民の疎外現象、クーデター未遂後のトルコにおける弾圧による国内対立・・・どれをとっても、一つのトラブルが終わっても「一見落着、これからは皆で民主主義社会を守りましょう」というわけにはいかなくなっている。それほど対立が激しくかつ深いということです。

- こんな状態になってしまったのは誰の責任なのか?部分的には我々自身の責任であると言える。欧米は自らが犯した外交政策上の過ちに対する代償を支払わされているのだ。

Who is to blame for the situation? In part, it lies with us. The West today is paying the price for earlier mistakes and failures in foreign policy.

歴史は終わっていなかった・・・

「外交政策上の過ち」の具体的な例としてSpiegelは、ロシアを国際的な安全保障体制の中に組み込むことを怠ったこと、トルコをEUの一部とすることに消極的であったこと、中東に対して軍事介入することで却って事態を悪化させたこと・・・などを挙げている。要するに欧米は自分たちが到達した「民主主義社会」が人類の最終到達点であり、「歴史の終わり」を画するものであると信じ切っていた。それなのに今になって中東でもアフリカでもアジアでもない、自分たちの社会そのものが「ひび割れ」状態になっている。

「ではどうするのか?So what can we do?」とSpiegelは自問するわけですが、まずは欧米の民主主義社会が持つ強みを再確認する。例えば他からの批判を受け入れながら変化していく能力。特にヨーロッパにおいて資本主義がここまで生き延びている理由の一つは変化に対応する柔軟性に富んでいることであるとして、ドイツで採用されている「社会市場経済」(social

market economy)という考え方を挙げている。基本的には「市場経済」(market economy)でありながら社会福祉のような公共政策に力を入れるもので、かつての社会主義経済よりも優れていることを立証しているとSpiegelは強調している。

Spiegelはまた、いま欧米に必要なのは自分たちと異質のものをも取り込もうとする力であると言います。過激イスラム主義者、トランプ、プーチン・・・いずれも民主主義の敵とされる存在であるが、それらを如何にして自分たちの中に取り込んでいくかということである、と。

民主主義の原則そのものを犠牲にしようと言っているのではないけれど、不安定が故に人間は独裁主義のようなものに傾きがちであるし、さらに秩序や信頼性の希求、グローバル化の流れの中で自分自身の生活に対する支配感覚さえも喪失している。そのような心理状態ある人びとに向かって「あなたはグローバル化時代の勝ち組なのですよ」などと言って説得しようとしても、彼らが生活の中でそれを実感していない限り意味がない。多くの人が反対しているのに欧州の統合を進めようとするのは民主主義に反しているし、流入する移民に対して国民が不安を感じているのに政治家が国境の開放を主張したりするのでは政治家に対する信頼さえも失われてしまう。

傲慢さは何の役にも立たない

だからと言って我々が社会の分断化(polarization)に手を貸すようなことをしてはならないし、「ヤツらをとるのか我々をとるのか」(Us or them)という単純な二者択一のスローガンに騙されてはならない、とSpiegelは言っている。さらにテロリズムに対して、フランスのニコラ・サルコジは「全面戦争だ!」と勇ましいことを言っているけれど、我々に必要なのはそのような「言葉だけの強気」ではない。

- 我々はまた道徳的にも武装解除の必要がある。我々に対する批判や攻撃に聞こえないふりをしたり、「どうせ時代に乗り遅れた人間たちの言うたわごとだ」などと思うべきではない。その種の知的・道徳的傲慢さは何の役にも立たないのだ。

We also need to disarm ourselves morally. It's unhelpful to confront criticism and attacks with intellectual and moral arrogance and to dismiss them as ignorance from those who have been left behind.

とSpiegelは主張、「民主主義というものは、民主主義そのものに反対する勢力をも取り込んでいかなければならない」(Democracy is

going to have to engage with its opponents)と締めくくっています。

|

▼「社会市場経済」(social market economy)などという考え方があることをむささびは知りませんでした。「市場経済」といえば英米流の「新自由主義」のことしか頭には浮かばなかった。これはドイツ流の社会運営の考え方なのですね。基本的に市場経済であるけれど、政策によっては政府の介入を認めようという発想ですよね。この記事を「相模原事件」関連の福島教授の記事、英国のEU離脱関連のホーキング博士の記事、それから最後の「ばらばらの時代」のパトリック・コバーンの記事と併せて読むと、現代という時代がどこへ向かっているのかがおぼろげながら見えるような気がしますね。

|

|

back to top

|

6)「ばらばらの時代」と新自由主義

|

|

|

|

前回紹介したフランスのLe Monde Diplomatique (LMD)の英文版のサイト(6月29日)に掲載されている "The age of disintegration"(解体の時代)というエッセイの続きです。前回の内容を確認しておくと、現在イラク、シリア、リビアなどで進行している戦争は、いずれも独裁者に対して国内の反体制勢力が動き始めたときに欧米(特にアメリカ)が軍事介入して反体制派を支援することで独裁政治を打倒したことに端を発している。イラクのフセイン、リビアのカダフィの体制は打倒され、シリアのアサド体制も危機的な状態にある。独裁政治は倒れたけれど、欧米の意図はどうであれ、その後に続いたのは無政府状態であり、ISISのような極端なイスラム過激派が台頭する舞台が出来てしまったということです。前回のキーワードが「欧米による軍事介入」であるとするならば、今回のキーワードは「新自由主義」と「市場経済」です。

| 中東諸国独立の軌跡:ウィキペディアから |

1922年:エジプトが英国から

1925年:イランが英国から

1932年:イラク王国が英国から

1943年:レバノンがフランスから

1946年:シリアがフランスから

1946年:ヨルダンが英国から |

1951年:リビアが英仏から

1961年:クウェートが英国から

1971年:バーレーンが英国から

1971年:カタールが英国から

1971年:アラブ首長国連邦が英国から |

|

中東全体で「民族国家」(nation states)が弱体化もしくは崩壊の一途を辿っているのですが、いずれも独裁的な指導者の下でヨーロッパ植民地主義からの独立を果たした国です。政治・経済・軍事の権力を一人の強力なリーダーのもとに結集することで強力な独立国家ができるはずだった。しかし現実には少数の実業家ファミリーが独裁的な指導者たちと手を組む「独裁国家」になってしまった。エジプトのムバラク、シリアのアサドなどが金持ちファミリーと手を組んで国を支配した指導者の例であるとコバーンは指摘している。西欧植民地主義からの脱却を目指した人びとにとっては「こんなはずじゃなかった」という状態になってしまった。

新自由主義の猛威

最近の中東諸国の混沌を考えるうえで見逃せないのは地球規模で進展する「新自由主義」(neolibralism)の影響であるとコバーンは言います。「新自由主義」というのは、ウィキペディアの定義によると

- 個人の自由や市場原理を再評価し、政府による個人や市場への介入は最低限とすべきと提唱する。

となる。日本でも「規制緩和」、「小さな政府」、「民で出来ることは民で」という言葉で知られています。中東における独裁国家も世界的な広がりを見せるアメリカ発の「新自由主義」や「市場経済」の台風にさらされるようになると、かつては支配者と被支配者の間に存在した「昔ながらの社会契約関係」のようなものが破壊されるところが出てきた。

「資源の呪い」に縛られて

シリアやイラクのような国を脆弱化させたもう一つの動きとして、石油・ガス・鉱物のような天然資源の生産と輸出に関連して「資源の呪い」(resources curse)という現象がある、とコバーンは言います。「資源の呪い」というのは、天然資源が豊富にある国に限って、工業化や経済成長が鈍いという意味の経済学用語なのだそうです。つまりイラクやシリアには天然資源が極めて豊富にあり、それを売って得る収入だけでもまともな生活を国民に約束できるはずなのに、どういうわけかそのような国に限って独裁者と金持ちがつるんだような政治が横行する。それで得をする金持ちたちは自分の富を外国に移転したりする。

例えばシリアの場合、もともと民主主義とか法の支配という発想が根付いていなかったけれど、「アル・アサド」(al-Assad)という古いファミリーが支配する中央の政治勢力と地方の町や村がお互いに支え合うことで国民の職場を生み、それなりに社会的安定が保たれていた。そこへ「市場経済」というやり方が導入されるとどうなるのか?国を独占支配してきたファミリーと市場経済原理によって生まれた金持ち階級(plutocrats)が結びついて、金になりそうなものはすべて自分たちのものにしてしまった。そして信じられないような巨富を手にする。が、その一方で貧困化した町や村、首都圏のスラム街のようなところで暮らす国民は国家からの援助もなく放り出されるままになってしまった。

シリア内戦が勃発したのは2011年のことですが、それらの町や村が反政府勢力の拠点と化したとしても大して驚くには当たらないだろう、とコバーンは言っている。「新自由主義」や「市場経済」という発想が強いものの味方というわけではないけれど、結果としてこれらの発想が「弱肉強食」「強いもの勝ち」の社会に繋がってしまったことは、世界中で見られる現象ですよね。

イラクの人口は3300万なのですが、その約5分の1の700万人が政府からのお金に頼って生活している。年金や公務員のサラリーなどです。ひと月の政府支出が40億ドル。そのお金は石油収入によって賄われているのですが、新自由主義を信奉する欧米の経済学者らは、そのような金の使い方は「無駄遣い」なのだから直ちに止めるべきだと主張する。彼らに分かっていないのは、そのようにして節約された金はすべてその国の特権階級に持って行かれる運命にあるということである、とコバーンは書いている。

独裁者は倒したけれど・・・

それにしても中東や北アフリカでは何故独立国家の大量絶滅(mass extinction)のようなことが起こるのか?内戦などでズタズタに引き裂かれて統治不能状態に陥っている国家のことを欧米のメディアなどは“failed states”(破綻国家)と呼ぶのですが、“failed”(失敗した)という言葉には「自滅」というニュアンスがある。つまり自分で自分を滅ぼしてしまった国家ということです。しかし欧米のメディアや外交筋によって“failed states”というレッテルを張られている国の中には必ずしも「自滅」したわけではない国だってある。例えばカダフィ大佐が率いていたリビアは2011年8月にカダフィ政権が崩壊してから5年間、殆ど無政府状態にある。それは欧米諸国の軍事介入に支えられた反政府勢力がカダフィ追放後に社会的な安定をもたらすような政権を確立することが出来なかったという理由による。独裁者は倒したけれど、そのあとが続かなかったということです。同じことがイラクについても言える。サダム・フセインの独裁体制が2003年の英米軍による攻撃によって打倒されたけれど、あとに続いたのは欧米のリーダーが言うような民主主義の独立国家ではなく無政府状態だった。

欧米の識者やメディアは、イラクのフセインやリビアのカダフィを悪者扱いし、国内の様々な問題はすべて彼らの責任であるかのように言ってきた。しかしコバーンによれば、これらの体制を破壊し、ISISのようなテロ集団が跋扈する条件を作り出したのは欧米諸国なのだということになる。

ルーツは冷戦の終焉

中東やアフリカで起こりつつある「国家破綻」という現象のルーツを求めるならば25年前の冷戦の終結に行き着く、とコバーンは言います。冷戦の間は米ソともに「潜在的破綻国」が相手の陣営に取り込まれてしまうことを嫌って、これらの国を懸命に支えていた部分があった。だから中東諸国のリーダーたちも米ソの間で適当にバランスをとりながら、ある程度の「独立」を確保することが出来ていた。しかし冷戦が終わってからは、アメリカも新生ロシアも「破綻国家」群を支えることにはさしたる関心を示すことがなくなり、発展途上だった中東の国々も二つの超大国を天秤にかけるというやり方で存在することができなくなってしまった。

そしてソ連崩壊に追い打ちをかけるように新自由主義による市場経済という社会運営のやり方が世界の大勢を占めるようになり、中東もまた例外ではなかった。コバーンによると新自由主義による市場経済というやり方が如何に社会の不安定をもたらすかということが最初のうちは分かっていなかった。社会主義崩壊=新自由主義の勝利という図式が世界的に受け入れられてしまった。また社会主義が急進的イスラム主義に代表的反体制の思想としての座を譲ってしまった。

かつて新自由主義と言えば、非宗教的民主主義と自由市場経済への一里塚のように言われたことがあるけれど、中東においてはそれが民主主義の確立に繋がるということはなかった。それどころか、国内における反政府勢力の存在とこれを支援する欧米による軍事介入と相まって、いわゆる自由経済は中東の不安定をさらに加速させたともいえる、とコバーンは主張します。21世紀の新自由主義は不平等な社会をより不平等にすることによってISISを始めとする現状破壊集団が「成功」をおさめる条件を作り出した。シリア東部やリビア東部に散在する「忘れられたエリア」(neglected regions)においては、テロ集団への支持者が非常に多いというのが現実だ、とコバーンは主張している。

中東⇒BREXIT⇒トランプ

このような不安定情勢が見られるのは、中東や北アフリカだけではない。地球全体に見られる。ヨーロッパでいうと、バルカン半島や東ヨーロッパにもこれが広がりつつある。それらのエリアでは今や誰も欧州統合(European integration)の話などしなくなってしまった。今やEUの完全解体はどのようにして防ぐのかということだけが話題になっている。

英国の国民投票では、僅差とはいえEU離脱派が勝利を収めたけれど、コバーンは、背後に流れる事情は中東と変わらないと考えている。すなわちサッチャー以来の英国政府が進めてきた「自由市場経済政策」(free-market economic policies)によって貧富の差が人びとの間のみならず都市間においても定着してしまったということ。英国全体を数字で見れば、経済的に繁栄しているかもしれないが、そのような繁栄の恩恵に浴することがない英国人が何百万人と存在している。そのような英国を支える「体制」(establlishment)によって支持された「EU残留」は、現体制に対する怒りをさらに増大させる役割さえ果たしてしまったと言える。そのような「忘れられた存在」の「怒り」はアメリカではドナルド・トランプへの支持という形で表面化している。

アメリカは今でも超大国であるけれど、かつてのような力はなくなっている。そして今や地球規模に進行する「怒り」の力は、気に入らない体制を打倒することもできるほどに強力なものになっている。ただそのような「打倒」がうまくいかないケース(シリアの例)もあるし、リビアのように現体制を打倒しても、それにとって代わる体制を作るには至らなかったケースもある。あるイラクの政治家がコバーンに言ったのは、イラクにおける反体制運動は“too weak to win, but too strong to lose”(勝利のためには弱すぎるし、敗北するには強すぎる)ということだった。すなわち「反体制」運動としては力が強いけれど、現体制にとって代わって国を支配し続けるような力がない。それはイラクに限らず中東全体、地球全体にさえ広がりつつあると言える。そのような動きは勝ち負けがはっきりしない戦争による終わることがないサイクルの可能性を伴っている。不安定の時代はすでに始まっていると言える。

▼コバーンの言っていることの中で、むささびが最も面白いと思ったのは、現在の中東における破壊的大混乱のルーツが冷戦の終結であると言っている部分だった。ソ連を頼りにしていた国々がつっかえ棒を失った。残ったのはアメリカだけ。これもソ連との勢力争いをしなくて済むようになったから手前勝手なことをやり始めた。それに対抗する思想として社会主義は通用しなくなり、それにとって代わったのがイスラム主義だった。その象徴的な出来事が冷戦終了後ざっと10年目に起きた2001年の9.11テロ事件だった。あれから15年経っているけれど、アメリカが「対テロ戦争」に勝利したとは言えない状態が続き、ついにはアメリカ国内でトランプのような内向き主義が受けるようになってしまった。イスラムの「テロリスト」に「参りました」と言っているのと同じですよね。

▼となると、気になるのは、あの「冷戦終結」って何だったの?ということでありますね。ソビエト社会主義連邦という制度が崩壊したのは確かだけれど、英米のような資本主義が勝利したと言えるのか?英国における労働党左派の台頭、アメリカ民主党におけるサンダース支持派の勢いなどの現象を見ると、資本主義が勝利したなんてとても言えない。というわけで、むささびの自問自答は「社会主義は本当に死んだのか?」でありますね。

|

|

| back to top |

7) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

wall:壁

ドナルド・トランプが大統領になったら絶対に建てると言っているのが、アメリカとメキシコの間の壁ですよね。麻薬や違法移民の流入を防ぐのだそうであります。あほらしいと思うけれど、本人は大マジメなんだそうです。で、アメリカのバーンスタイン・リサーチというthink-tankが、トランプの夢を叶えるためにはどのくらいのお金が必要か計算した・・・という記事がThe Economistのブログに出ています。

まずアメリカとメキシコの国境はどのくらいの長さはざっと3200キロメートルだそうです。ただ二国間の国境にはリオ・グランデという川が流れており、自然の障壁のような役割を果たしている部分がある。となると実際の壁の長さはざっと半分の1600キロメートルということになるらしい。高さを12メートルとすると、長さ1600キロメートルの壁を作るためにはコンクリートが7億1100万ドル分、セメントが2億4000万ドル分必要になる。労賃など含めて、経費の総額は150億~250億ドルと見積もられるのだそうです。つまり安くて1兆5000億円、ひょっとすると2兆5000億円かもというコストであります。

トランプはこのコストは全部メキシコに払わせると言っている。ということは、工事にあたるのもメキシコ企業ということになる。何せこれだけの量のセメントだのコンクリートだのを調達するためには、建設される壁の近くにある石切り場のようなところを探す必要があるとのことで、そうなるとメキシコにあるセメックス(Cemex)という企業のビジネスということになるのではないか、とバーステイン・リサーチは言っている。ちなみに1600キロというのは、ざっと青森市から愛媛県松山市までの距離だそうです。

常識からすると、自分で言い出したのだから自分でコスト負担をするものですよね。トランプの場合それが通用しないってこと?メキシコにしてみれば、作りたくもない壁を無理やり作らされた挙句、費用も払わされる・・・できるわけないよね。

|

| back to top |

8) むささびの鳴き声

|

▼福島教授・ホーキング・シュピーゲルの社説・ばらばらの時代・・・そんなつもりはなかったのですが、今号は「病める現代」(サッチャリズムが行き詰まりを見せている時代)を象徴するようなものばかりになってしまいました。ただそれぞれに将来展望を思わせるような内容の記事ですよね。唯一違うのは日本における「角栄ノスタルジア」ですね。こんなものを取り上げて懐古趣味にひたっている人たちがいるんですねぇ・・・尤もその人たちにしてみると「懐古趣味」どころか、大真面目に第二の角栄待望論を語っているつもりなのですよね。彼らからすると、相模原事件の容疑者なんて刑務所に叩きこんで、死刑にすればいいということになる。容疑者個人がいなくなればこの世は万々歳ということですからね。

▼7月26日。日記風に思いついたことを列記してみます。相模原市の「障害者施設」で起こった大量殺害事件。テレビを見ていたら、どこかの新聞社がこの事件に関連して「号外」を配っているところが写っていました。あの事件で「号外」を出す意味は何なのですかね。タイヘンな事件が起きたからってこと?確かに「タイヘンな事件」には違いないけれど、そのことをがなり立てるかのような刷り物を道行く人に配布する意味は何なのでしょうか?さらに理解できなかったのは、その号外を受け取った通行人にテレビがインタビューをしていたこと。あれには何の意味があったのか?どうせ言うことは決まっているだろうに。号外もインタビューも、私には新聞社とテレビ局が大はしゃぎしているだけとしか映りませんでした。「これでまた悪者叩きの全国井戸端会議が中継できる」というわけです。「ひどいハナシですねぇ、許せないよ、警察が怠慢だったんじゃないの?、でもとりあえずウチじゃなくてよかった・・・」というあれです。あの事件を知ったときにむささびが最初に考えたのは、容疑者の両親のことだった。

▼10年以上も前のことですが、大阪にある「わらしべ園」(創立1978年)という身障者更生施設の創設者にお目にかかって話を聞いたことがあります。村井正直というお医者さんだったのですが、脳性麻痺という障害の治療のことを追究していく中で、乗馬による身障者療育を行なっている英国の機関と知り合いになった。そして「わらしべ園」でも同じことをやり始めた。村井さんによると、「どんなに血の気の多い馬でも精神障害者を乗せるとおとなしくなる」そうで、わらしべ園での体験によると、大学の乗馬部にいた経験を持つスタッフでさえも振り落してしまうようなジャジャ馬が、障害者を乗せると全くおとなしくなると言っていた。

▼村井さんがさらに言っていたのは

- 「脳性麻痺児に対して医学的なアプローチのみに専念しすぎると母親の方が育児ノイローゼになってしまい、母子の間の心理的疎通障害が起こって、子供の精神運動発達がそこなわれがちになる」

ということです。

▼「馬に乗った子供の笑顔が母親のノイローゼを治癒し、そのことが母子のその後の治療や教育に非常に良い影響を与える」というわけです。また障害者と馬との付き合いは単に「乗ること」だけではない。餌をあげる・ブラッシングをする・寝る前に馬の体温測定をする等の「仕事」も含まれる。これらの仕事を通じて、それまでの「世話をされる」だけという他力本願的生活体系の中に、「世話をする」という能動的な行為が入り込んでくる。それによって責任感や自立性が醸成されるのだということだった。村井さんという人は医師でありながら、必ずしも科学としての医学万能を信じてはいないようだった。むささびと村井さんの出会いについてはここをクリックすると出ています。

▼8月5日、ネットのニュースに『稲田防衛相、靖国参拝控えるべき…岸田外相』という見出しの記事が出ていました。中身は読んでいませんが、大体分かりますよね。ナショナリストの防衛大臣が「英霊」が眠る神社に参拝するのを「国際派」の大臣が止めているということですよね。これまでの常識だと、ナショナリストが「政治的に無難」(politically correct)な方法をとる。そして右翼のお友だちであるシンゾーは大して意味も分からずに「ま、それでいいじゃん」となる。純粋右翼の皆さんが涙を流して口惜しがる。もちろん中国や韓国が「ケシカラン」と騒ぐ。日本の新聞が、「中国にとやかく言われる筋合いはない!」と青筋を立てる。

▼この際、その防衛大臣に靖国神社でも飯能の白髭神社(ウチの近所にある)でも、行かせてあげたら?こちらは反戦デモなどやって、大臣ご一行目がけて一斉にタマゴを投げつける、それをCNNとBBCが取材・報道する、そうすることで日本にいるのはシンゾーだけではないってことを宣伝する。でも、ただタマゴを投げたというだけではニュースになりにくいわけさ。ダチョウのタマゴなんてのは面白いけどなかなか手に入らないでしょうね。ここはニワトリで我慢する。そのかわり個数でニュース性を作る。大臣の年の数だけ投げるとか。57個ですな。あるいはシンゾーの年にちなんで61個でもいい。節分みたいだな、それだと・・・。終戦から71年目だから71個というのも悪くない。いっそのこと今年にちなんで2016個の方が素直かな・・・。でもいくらなんでも2016個ものタマゴを一挙に投げてしまうのはもったいない。とりあえず防衛大臣には1000個だけということにして、残りはもう少し腐らせて、シンゾーが参拝するときのためにとっておく、とか・・・。

▼はっきり言って、くそ暑いです。そんな中、お付き合いをいただき有り難うございました。 |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |