| 最近の英国メディアに最も頻繁に登場する言葉は "Brexit" と "Euroscepticism"

です。前者はBritainとExitを組み合わせた造語で「英国のEU離脱」という意味であり、後者は「欧州懐疑主義」という日本語が使われているようです。意味としては「欧州に対する懐疑の気持ち」ということです。6月23日に行われるEU離脱に関する国民投票についての議論が高まっているわけで、このむささびジャーナルもテーマをそのことに絞りました。「離脱」か「残留」か、いまの英国人が直面する戸惑いは日本人とも無縁ではない(とむささびは思っています)。 |

目次

1)私が「離脱」を支持する理由

2)「主権主張」の時代遅れ

3)「EU離脱なら英国を去る」

4)離脱論議が反映する「階級と教育」

5)欧州懐疑論の半世紀

6)どうでも英和辞書

7)むささびの鳴き声

|

1)私が「離脱」を支持する理由

|

|

| 今回の国民投票に向けて「EUを離脱すべし」というキャンペーンを推進するグループにとってリーダー格ともいうべき人物が二人います。一人は現政権で法務大臣を務めるマイケル・ガブ(Michael

Gove)、もう一人は現ロンドン市長のボリス・ジョンソン(Boris Johnson)です。ガブ大臣は1967年生まれの48才、ジョンソン市長は1964年生まれの51才です(日本などと比較すると英国の政治家の年齢の低さには感心しますね!)。ここに紹介するのは、保守派のオピニオン・マガジン

The Spectator の2月20日付のサイトもガブ大臣が寄稿したステートメントからの抜粋です。 |

Why I'm backing Brexit

私が「離脱」を支持する理由 |

英国は英国人が選んだリーダーが統治する

私が英国のEU離脱を支持する理屈は極めて単純だ。我々が従わなければならない法律、払わなければならない税金のような自分たちの生活を支配するようなことは、すべて我々が選んだ人間によって決められねばならないということである。そして我々は、政府や法律が気に入らなければ選挙を通じてこれを変える権利を持っていなければならない。

しかし英国がEUの加盟国であることによって、我々に影響を与えるような多くの法律を我々自身が変えることが許されていないのだ。この国の市民を支配するような法律が他国の政治家によって決められているのだ。我々が選んだ政治家ではないし、我々には彼らをクビにすることもできない。

英国はこれまで民主主義に基づく自治の制度をアメリカ、インド、カナダ、オーストラリアなどに輸出することによって何百万人も人びとに繁栄を平和をもたらしてきたのだ。英国の民主主義は時の試練をも乗り越えてきたのであり、我々は自らを治めることを許された自由な人間が何を達成できるかのお手本となってきたのだ。

|

|

EUは過去のものだ

EUは創立者たちの理想主義と善意にもかかわらず、きわめて多くの分野において失敗の山を築き上げているではないか。ユーロはヨーロッパにおける最貧困層の人びとに経済的な苦難をもたらした。EUが作り出した規制は多くの失業者を生み出した。EUの移民政策は人身売買の犯罪者を増大させ、難民キャンプを英国のすぐ近くにまで近寄せた。

EUは過去に根差した機構であり、現代が要求する技術的かつ経済的なチャレンジに対応することができないでいる。1950年代、60年代にはモダンに見えたかもしれないが今では全く時代遅れとなっているのだ。EUは多様性を尊重し、創造性を奨励する代わりに規制と標準化の推進にのみ邁進している。デジタル時代のアナログ機構なのだ。 |

|

英国は無力ではない

英国は世界第5位の経済大国であり、軍事力では世界でもベストの部類入る国である。ほかのいかなるヨーロッパ諸国よりもノーベル賞受賞者を輩出している。我々の経済はユーロ圏のそれよりははるかにダイナミックであり、ロンドンは世界一の都会である。そしてNATOや国連においても常にリーダーシップを発揮する国なのである。

英国が自分を治めるにはあまりにもひ弱くて無力だという人がいるが、それは本当だろうか?EUの官僚たちが英国の離脱に反対するのは、EUから離れた英国が成功することによって自分たちの失敗が浮き彫りになることを恐れているからだ。

このようなチャンスは我々の生涯においては二度と来ない。であるからして、私は自分自身の理念に忠実にこの国民投票が提供する機会をとらえたい。すなわち過去の遺物であるEUを去って、よりよき未来を手にしたいと思っているのだ。 |

|

というわけです。最後の「過去の遺物であるEUを去って、よりよき未来を手にしたいと思っている」という部分ですが、原文では "to leave

an EU mired in the past and embrace a better future" となっている。保守党の政治家にしては「よりよき未来」(better

future)というのは妙にロマンチックな気がしないでもない?

ちなみに「離脱派」のキャンペーンは "Vote Leave"、「残留派」のそれは "Britain Stronger in Europe" という名前のグループが中心になって行われています。

|

▼英国がEUを離脱するかどうかは英国人にとっては重大な問題であり、ヨーロッパの人びとにとってもそれなりに関心のある話題ではある。でもそれ以外の人たちにとっては「あっ、そうなんですか?」という程度の問題なのではないか・・・と(むささびなどは)思っていたのですが、2月22日(月曜日)付の英国の新聞各紙の第一面を見てちょっとばかり驚きましたね。前日(2月21日:日曜日)、ボリス・ジョンソン現ロンドン市長が「自分はEU離脱を進める運動に加わるのだ」と発表したことが上のような扱いになって掲載されている。いわゆる「高級紙」も「大衆紙」もボリスだらけです。離脱派にとっては心強い味方が、キャメロンにとっては手強い相手が現れたというニュアンスでメディアが大騒ぎというわけです。

▼離脱派にとってはマイケル・ガブ法務大臣と並ぶ(あるいはそれ以上の)強力なリーダーというわけですが、ガブ大臣はThe Times、ジョンソン市長はDaily Telegraphの記者をやっていたこともあり、いずれもメディアの扱いには慣れている。特にジョンソン市長の場合は、あまり事件も起こらない日曜日にコメントを発表すればどこの新聞も飛びついて、翌日は大ニュースという扱いを受けるであろうことを承知の上でのタイミングだった。ガブ大臣の方は2日前の2月19日(金曜日)に発表しているから、英国中の新聞が土曜日と月曜日は離脱(Brexit)の話題でもちきりになったというわけです。それにしてもここまで足並み揃えて大騒ぎする新聞も新聞だよね。 |

|

| back to top |

2)「主権主張」の時代遅れ

|

|

2月21日付のThe Economistのブログが、反EUとされるオピニオン・リーダーが主張する「国の主権を守れ」という考え方を批判しています。それによると、マイケル・ガブ法務大臣やボリス・ジョンソン・ロンドン市長らの主張を一言でいうと次のようになる。

- ある国を統治するのはその国民が自由意思で選んだリーダー(政治家)でしかあり得ない。にもかかわらず英国人は自国民のみならず外国人に対しても責任を負うことになっているEUという機構によってがんじがらめにされている。800年も前のマグナカルタの制定以来、代表民主主義(representative democracy)の制度を堅持してきた英国民にとって、とても許容できるものではない。英国はヨーロッパ大陸のどの国よりもこの制度が発達・定着している国なのである・・・。

The Economistは、このような考え方は国の「主権」(sovereignty)をあまりにも観念的に絶対的なものとしてとらえている点で誤っていると言っている。現代では我々が好むと好まざるとにかかわらず生活のあらゆる分野において国際化が進展してしまっている。一つの国で起こる環境汚染は国境を超えて隣国の環境に影響を与える。貿易が盛んになると、食品の安全基準や製品の安全性に関する規制などさまざまな分野で国際的な取り決めが必要になる。どの国も自分たちだけで生きているわけではないからさまざまな国際機関を作り、それらが定める規則のようなものに沿って生きている。UN(国連)、WTO(世界貿易機構)、NATO(北大西洋条約機構)、IMF(国際通貨基金)等など、数え上げればきりがない。それぞれが国境を越えてお互いに「干渉」(interfere)し合っている。

- 「主権」というものを「相互干渉」が全くない状態であるとすると、いまの世界で最も「主権的」な国は北朝鮮ということになる。

If sovereignty is the absence of mutual interference, the most sovereign country in the world is North Korea.

EUはそのような相互干渉機関の一つに過ぎない。The Economistの指摘によると、英国は現在約700件にのぼる国際条約に加盟しているのだそうです。その一つ一つが何らかの形で英国人の生活を規制しており、それらの規制の多くが、英国人が直接選挙したわけではない「外国人」によって作られている。それらの条約は脱退しようと思えばいつでもできるものであるけれど、よほどの理由がない限り脱退はしない。理由は簡単で脱退の結果として払わなければならない代償が大きいから。

The Economistはまた、欧州懐疑論者が「英国人が選んだわけでもない外国人に生活を支配されるなどまっぴらだ」と叫ぶときに必ず口にする「愛国トーク」(patriotic flourish)に触れています。すなわち

- 英国は世界最大の経済・文化・軍事大国なのだから、自分たちの自治権を(EUから)奪い返し、自分で自分を治める資格があるのだ。

As one of world’s great economic, cultural and military powers, the country deserves to get its autonomy back and can make it on its own.

という主張です。「俺たちは偉いんだからそれなりの待遇を受ける資格と権利があるんだ」という発想です。ちょっと聞くと何やら偉ぶっているように響きますよね。でもThe Economistによると、これは自分たちの国である英国を「ちっぽけな存在」(a bit puny)と考えてしまっている態度に他ならない。人口6400万の英国がEUの外国人たちに支配されるという被害者感覚です。実はその英国が5億人の共同体であるEUに大きな影響を与えている存在である(かもしれない)ことを全く忘れてしまっている。英国が有している外交力・世界的な同盟ネットワーク・文化的な繋がり等々を考えれば「外国人恐怖症」に陥っている場合ではないはずなのに・・・というわけで

- 国と国とが相互に繋がりあい統合されることが不可避である21世紀においては本当の主権とは(英国が実際に有している外交力などの力のことを言うのであり)、欧州懐疑論者たちがもてあそんでいるような「純粋ごっこ」の遊びのことではない。

In an interconnected and ineluctably integrated 21st century, it is that, far more than the Eurosceptics’ purity games, that is real sovereignty.

と結論しています。

▼欧州石炭・鉄鋼共同体 (ECSC) ができた1950年代、英国からECSC6か国への製品輸出は英国の海外輸出の10%に過ぎなかった。いまではそれが51%を超えるに至っている。しかもそれらの輸出製品のかなりの部分(はっきりした数字は分からない)が外資系の企業が英国にある工場で作った製品です。典型的なのは自動車で、トヨタ、日産、ホンダなどは英国がEUを離脱して、「英国製」のクルマを関税なしで欧州大陸へ輸出できるという利点が消えてしまったら工場は大陸のどこかの国に移さざるを得なくなる。そうなると失業者が増えざるを得なくなる。

▼英国のスーパーの駐車場を見ると、実に嬉しくなるくらいさまざまなブランドのクルマが並んでいます。米・独・仏・日・伊・韓・・・それらにまじって英国のローバーやジャガーも見かけるけれど両方とも外国資本です。つまり英国は徹底的にオープンなのですよね。むささびはこれを英国の強みと思っています。日本のスーパーの駐車場はどうでしょうか?9割以上が日本のクルマなのでは?シャープが台湾の企業に買収されることで、若い人までが「日本企業が消えるのがさびしい」などと言っている。買収してもらえるだけ有難いのでは?買収するだけの値打ちがあると思われているのだから・・・。要するに英国も日本も子供じみた「国粋主義」に浸っている場合ではないってことです。 |

|

| back to top |

3)「EU離脱なら英国を去る」

|

|

|

EU離脱論が騒々しい英国ですが、離脱される側つまりEU側の人間は現在の英国内の動きをどのように見ているのか?2月24日付のGuardianのサイトにオリバー・イムホフ(Oliver

Imhof)という在英ドイツ人ジャーナリストが短いエッセイを寄稿しています。

というタイトルです。「英国がEUを離れたら、私は英国を離れる」というわけです。彼はロンドンへ来て1年半、フリーのジャーナリストとしてドイツとは違う英国のライフスタイルを楽しんでいる。が、本当に英国がEUから離脱(Brexit)するようなことになったら、英国からは離れるだろうと言っています。何故そう思うのか?エッセイの要点をかいつまんで一人称でイムホフの気持ちを紹介してみます。

好きな英国をなぜ離れるのか? |

ロンドンに来てから1年半になる。ここで大学を出たらドイツに帰って職を見つけようと思っていたのであるが、半年を過ぎたあたりから気持ちが変わってしまった。ロンドンという町が持つ文化の多様性、知的刺激、そして驚くべきナイトライフなどを経験して気に入ってしまったということである。家賃は信じられないような高さであり、ビールだって1パイントほぼ5ポンドもするような町だというのに、である。

アメリカやドイツとの違い

大学を出てからフリーの記者をやりながらドイツ語やドイツの政治について学校で教えたりもしている。おかげで何とか食べていけている。こんなことはドイツではあり得ない。あちらの学校で何かを教えようとすると「教職経験は?」「教員の資格は?」ということで経験も資格もない人間には無理ということになる。英国の場合、まずは「試しに教えてみろ」と言われる、「できる」となるとそのまま雇われる、ダメなら「他で探せば?」でお終いということだ。実践的(pragmatic)かつ自由(liberal)なのであるが、アメリカのように弱肉強食の冷たさもない・・・私はそのような英国が大いに気に入っているのである。

さらに個人レベルでも英国人はドイツ人よりもオープンである。英国人は自分たちのパーティーや一杯飲む会などにほとんどアカの他人を招待することに何のためらいもない。で、うまく気が合ったりするとさらに付き合うことになるけれど、そうでない場合は「じゃあ、またね!」(see you around, mate!)でお終いというわけだ。

もちろん、こちらもそれなりの努力をする必要はある。例えば英語を話せないと困ることはある。さらに自分たちのやり方を英国人に押し付けようとしても無理ということがある。私の場合はドイツ流の「時間厳守」(German

punctuality)を押し付けることはしない。自分がかなり時間にルーズということもあるけれど。

移民が英国を豊かにする

で、いま話題の「EU離脱」についてであるが、英国がここ数十年間にわたって体験した急激な文化的な変化を考えると、彼らが外国人に対して恐怖を感じたとしても理解はできる。しかし移民(migration)という行為や現象は極めて自然なことであり、英国はEU圏内からの移民によって文化的にも経済的にも利益を得ているのである。ロンドンで暮らす英国人が、イタリア、トルコ、インドなど数多くの外国料理を食べながら生きていけるのは移民のおかげではないのか?と、このようなことはほとんどの英国人が心の奥底では分かっていることなのだ。なのにエリート家の甘ったれ坊ちゃんが大騒ぎをしてヨーロッパが大事にしてきたものを破壊してしまうのだとしたら実に情けない(an

enormous shame)としか言いようがない。

多文化の町、ロンドン |

というわけで、英国がEUを去るということになったら私も英国を去ることに決めたのだ。英国に滞在するためにビザを貰わなければならないなどという屈辱には耐えられない。キャメロンは英国の国境管理をさらに厳しいものにしようとしている。グローバル化が進む現代において国境管理を厳しくするのは時代錯誤以外の何物でもない。現代においてはあらゆる問題が国家を超えたところ(supranational)で解決されている。英国はいい加減にもはや「大英帝国」の時代ではないことを認識するべきなのだ。

- 戦後のヨーロッパは英国も含めて、「団結」や「人権」という価値観を懸命に守ろうとしてきたのだ。そのような価値観を否定し去ろうという国にはとても住む気がしないということなのだ。EU離脱を論ずる人びとは、ルーマニアやブルガリアからの季節労働移民に対してほとんど不合理としか言いようがない恐怖感を抱いている。そのような移民を排斥するということは、これまで英国に大いなる潤いをもたらしてきた外国人すべてを排斥するのと同じことなのである。

I will not live in a country that defies values such as the solidarity and human rights that a postwar Europe - including Britain - worked so hard for. If you vote no, you do not just say no to the Romanians and Bulgarians you are so irrationally afraid of but to all the visitors who enrich this country.

|

というわけです。

▼「エリート家の甘ったれ坊ちゃんが大騒ぎをしてヨーロッパが大事にしてきたものを破壊してしまう」というのは、離脱派の中心になっているロンドン市長やガブ法務大臣のことを言っている。

|

|

| back to top |

4)離脱論議が反映する「階級と教育」

|

|

2月20日付のThe EconomistにEUへの加盟継続か離脱かをめぐる英国世論の動きに関連して「二都物語」(A tale of two cities)という記事出ています。イントロは

- ヨーロッパをめぐる英国内の意見の分裂は、実は教育と階級に関係している

Britain’s great European divide is really about education and class

となっているのですが、イングランドの二つの町を例にとってEUに対する考え方の違いを説明しており、むささびには説得力がある読みものだったので紹介します。

ロンドンのキングス・クロス駅から電車で北へ約1時間走ると大学町のケンブリッジに到着します。そしてケンブリッジからさらに1時間ほど西北へ行くとピーターバラ(Peterborough)という町に着く。ケンブリッジは人口が約13万、ざっと5分の1が学生という、文字どおりの大学町です。一方のピーターバラは寺院の多い町ですが、人口は約19万、イングランドに約300ある地方都市としては92番目に大きな町です。ロンドンからエディンバラへ向かう鉄道にとっては主要駅の一つであることは間違いない。The

EconomistのエッセイがEUとの関連で比較しているのがケンブリッジとピーターバラです。

まずケンブリッジですが、大学の構内でのビラまきや集会を見る限りにおいては圧倒的にEU残留の意見が優勢で、反EUの意見を持っている学者が講演をすると学生に野次り倒されたりすることがしょっちゅうなのだそうです。ただ親EUの感覚は大学構内から町へ出ても同じなのだそうで、ある集会で意見を集めたところ300対6という大差でEU残留の意見が上回った。また、ある政治学者の調査によるとケンブリッジという町は英国全土の632か所の町の中で「反EU度」(level of Euroscepticism)は619番目だった。極めて反EU感情の低い部類に入るわけです。

対照的なのがピーターバラで住民の67%がEU離脱を望んでいるという数字もある。これは反EU度の全国ランクで632か所中の49位にあたるのだから619位のケンブリッジとはかなり違う。

The Economistによると、二つの町とも全国平均よりも若い人が多く、仕事もホワイトカラーがほとんど、しかも2011年の国勢調査では住民の10人に一人が英国以外のEU加盟国の出身者となっている。要するに非常に似通っているということ。なのに一方は「ヨーロッパ大好き」(Europhilia)であり、もう一方は「ヨーロッパ嫌い」(Euroscepticism)となる。なぜなのか?

ケンブリッジの住民には学者や郊外にあるビジネスパークで働く研究者が多い。さらにケンブリッジ空港にはヨーロッパ大陸からのビジネスマンの訪問者が非常に多い。ピーターバラの場合は、どちらかというと新興中流階級が暮らす町という感じで、職業も小売業、サービス業が多く、中心部を歩いていてもパブ、賭け屋、ヘアサロンなどがスーパーやハンバーガーショップのような店が雑然と並んでいる。町はずれには畑があって、東ヨーロッパからやってきた季節労働者が農作物の取り入れをやっていたりする。

二つの町を別の見方で考えると、ケンブリッジの住民の二人に一人が大学出であるのに対して、ピーターバラの場合は義務教育で終わりという人が多い。The Economistによると、EUに対する感覚からすると、この違いは非常に大きい(this difference is everything)なのだそうです。ロバート・フォードという社会学者によると、英国では教育水準が高くなればなるほど考え方がヨーロッパ寄りになる。EUを離脱すべきかどうかのアンケート調査でもこの差ははっきりしている。

EUという存在に対する態度では、大学卒とそうでない人の間には歴然とした違いがある。何故なのか?The Economistの見方によると、経済のグローバル化が急速な勢いで進行している現在、英国とEUの関係もそれから自由ではあり得ない。そうした環境では、将来の生活の点でも大学卒の方が圧倒的に有利であることは間違いない。一方、義務教育しか受けることがなかった人びとは職業も限られており、国際的に活躍する大卒者を見ながら世の中に取り残されたような気分になるのもやむを得ない。

現在の英国では、他のヨーロッパ諸国と同様に「移民」が深刻な問題になっている。ケンブリッジおいて外国人というと、研究機関にやってくるドイツ人であったりスカンジナビア人であったりするけれど、ピーターバラにおける外人と言えば、郊外の畑でジャガイモ掘りをする出稼ぎリトアニア人であったりすることが多い。彼らは現在は必ずしも地元の英国の若者の職を奪うという存在ではないけれど、いずれは同じ職を争うことになるかもしれない存在であることは間違いない。最近の統計によると、移民問題について「重大な関心」(intense concern)を持っているという人は、そうでない人よりも15倍もEU離脱に賛成である可能性が高いのだそうです。つまり学歴が低い層ほど英国のEU離脱に賛成する可能性が高いということです。

The Economistによると、英国ではここ数年、大学への進学率が極めて高くなっており、EUに対して敵対心を持つ人は減っていく傾向にはある。ただ当面は、英国は二極に分裂しつつあるよう見える。一方にケンブリッジに代表されるリベラルで国際感覚も豊かなグループ、もう一方にはピーターバラの住民たちに代表されるナショナリスト的な感覚のグループというぐあいです。一方にグローバルなビハイテク・ビジネスで活躍する人材もいるけれど、もう一方にはハイテクが生み出したロボットに職を奪われてしまうような人もいるということです。そして真ん中がいなくなる。

- 民主主義が成り立つためには、その社会を構成している人間の間において共通の思考方法や経験のようなものが確立している必要がある。特に英国のように、中央集権的で多数がすべてを支配するというシステムをとっている社会においてはそうである。いま教育面・文化面における大きな分裂によって、この前提そのものが崩れるという危機に直面している。英国は、いずれは全体としてケンブリッジのような社会になるのであろう。が、それは何十年も先の話であり、その間は分裂と相互不信の時代が横たわっているということなのだろう。

Democracy - especially in a system as centralised and majoritarian as that of Britain - assumes some common premises and experiences, a foundation that thanks to the great educational-cultural divide is now at risk. Eventually Britain will look more like Cambridge than it does today. But until then decades of division and mutual alienation await.

▼ケンブリッジという町で見かける「外国人」は、留学生とか外国から来た教授や研究者のようなエリートが多いのに対して、ピーターバラで見るのは季節労働者のような人たち(エリートではない)が多い。と、こんなところでEU離脱の問題に「階級」が絡んでくるとは思いませんでしたね。でも考えてみるとあり得る話です。階級の問題というより教育程度の問題なのですが、英国では「教育」と「階級」が密接につながっているということです。こればっかりは時間をかけて改善するしかない。

|

|

back to top

|

5)欧州懐疑論の半世紀

|

|

ちょっと古いけれど、2年前の2014年4月1日付のBBCのサイトに英国とEUの関係を手短かにまとめた記事が出ています(Britain and the EU: A long and rocky relationship)。この際その記事を頼りに英国における「欧州懐疑論」と呼ばれるものを手短に振り返っておくことにします。

島国根性+大国意識

英国人がヨーロッパ大陸諸国に対して抱いている猜疑心のような感覚はどこから来るのか?200年も前のフランス・ナポレオン軍との戦いを始め、第二次大戦ではドイツ、冷戦ではソ連など、英国の対ヨーロッパ関係には常にトラブルが付きまとっているけれど、考えてみるとこれはさして不思議なことではない。200年~300年前、英国が帝国主義国家として世界に植民地を築いていたときに、ヨーロッパでも同じような野心を持った国があれば、衝突するのは当たり前ともいえる。

ただそれははるか昔の話。大英帝国なんてとっくの昔に消えているし、仏独露もかつてのような「ライバル」ではない。英国がEUの前身であるEECに加盟(1973年)してから43年にもなる。なのに未だに「ヨーロッパからの干渉」に対して拒否反応を示す。島国だから?それもあるかもしれない。でもEU加盟国で島国なのは英国だけではない。キプロスやマルタが島国だし、アイルランドだってほとんど島国のようなものです。でも彼らは英国のようにもめることがない。なぜ?それはおそらく英国人の心理の中にかつての大英帝国時代の残骸のようなものが残っていて、それがついアタマをもたげてしまうということなのではないか?「島国根性+大国意識」です。

- 英国は他人に命令することには慣れていても、他人から命令を受けることには慣れていない。

Britain is used to giving orders, not taking them.

ということ。あまり昔にさかのぼっても意味がないので、第二次大戦後からこれまで英国とヨーロッパの関係に絞ってみると・・・。

- 1946年 チャーチル、チューリッヒ大学での講演

- 1951年 欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)設立

- 1957年 欧州経済共同体(EEC)設立

- 1961年 マクミラン保守党政権がEECへの加盟を申請

- 1973年 ヒース保守党政権でEECへの加盟を実現

- 1975年 ウィルソン労働党政権が国民投票を実施

- 1986年 サッチャー首相が「単一欧州議定書」(Single European Act)に署名

1946年のチューリッヒ大学での講演の中でウィンストン・チャーチルは、これからのヨーロッパについて二度と第二次大戦のような悲劇を繰り返すことがないように団結するべきだとしてアメリカにならって「欧州合衆国(United

States of Europe)」とでも言うべき機構を作るべきだと呼びかけたのですが、「その中心は英国ではなく、独仏であるべきだ」と強調している。英国はヨーロッパ大陸の政治からは一歩身を引いた構えであったということです。

EEC? 興味ないもんね

その5年後(1951年)に仏独伊+ベネルックス3国(計6か国)によって欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)設立された。これが現在のEUのルーツです。そして1957年には石炭鉄鋼共同体をさらに発展させた欧州経済共同体(EEC)が誕生します。EECには石炭鉄鋼共同体加盟6か国+6か国=12か国となった。EECの発足に当たっては英国も加盟するように招待を受けたのですが、英国はこれを受けず、発足にあたって行われたローマ条約締結式に英国は下級役人を参加させただけという態度だった。英国の態度について、EECの発足に奔走したフランスの政治家、ジャン・モネは次のようにコメントしている。

- 英国がなぜ参加しないのか、全く理解できなかったが、自分なりに到達した結論は、それ(英国の態度)は戦勝国が支払う「勝利の代償」とでも言うべきものなのだろうということだった。すなわち変革することなしに永遠に現状を維持することが出来るという幻想である。

I never understood why the British did not join. I came to the conclusion that it must have been because it was the price of victory - the illusion that you could maintain what you had, without change.

お、お願いです、入れて下さい!

ジャン・モネの眼には英国の態度が、「何もしなくても平和が保てるという幻想に浸っている」と映ったということです。その英国は1961年になってEECへの加盟を申請した。BBCの記事によると、独仏による復興の進展を目の当たりにして英国も焦りを感じたとのことです。が、この申請はフランスのドゴール大統領の拒否権行使によって二度も拒否されてしまう。ドゴールが拒否したのは、「英国がヨーロッパの復興よりもアメリカとの付き合いの方に力を注ぎすぎている」ことが理由だった。

英国のEEC加盟は、ドゴール引退後の1973年、エドワード・ヒース保守党政権によって実現したのですが、ヒースが約束した「EEC加盟による好景気の到来」は実現することがなく、労働党を中心とする反EEC世論が再び盛り上がった。そこで1975年になってハロルド・ウィルソンの労働党政権がEEC加盟継続の条件をめぐっての国民投票を実施したのですが、国民の67%が加盟を支持、サッチャー率いる保守党も加盟継続を支持した。1970年代の英国ではEECへの加盟反対の声は保守党よりも労働党内部で強く、これが党自体の内部分裂にまで発展してしまい、親欧州グループは労働党を出て社会民主党を新たに結成することになる。

- 1988年 サッチャー首相がブルージュ(ベルギー)で演説

- 1992年 メージャー首相、マーストリヒト条約に署名

- 1997年 欧州寄りとされるトニー・ブレアの労働党政権が誕生

- 2002年 ユーロの流通始まる

- 2011年 EU基本条約の改正にキャメロン首相が反対

- 2012年 補欠選挙で独立党(UKIP)が躍進

- 2013年 キャメロン首相が2017年末までに国民投票を約束

サッチャーの主張

これが1980年代に入ると、むしろサッチャー率いる保守党内部がヨーロッパをめぐって対立することになる。その背景にはECによるヨーロッパの統合や共通通貨の導入のような動きが加速し、これに反発して「英国は英国」という声が保守党内部で強くなるということがあった。それが頂点に達したのが1988年9月20日、ベルギーのブルージュにある欧州大学(College

of Europe)でサッチャー首相が行った演説だった。"The Bruges Speech"として有名ですが、「ヨーロッパの超国家がブラッセルから新たなる支配の手を伸ばしている」(an European super-state

exercising a new dominance from Brussels)というわけで、「国家を否定して巨大な欧州の組織に権力を集中するのは誤りだ」と主張、これが英国内の欧州懐疑論に火をつけることになった。

ブルージュで演説するサッチャー首相 |

ヨーロッパは、フランスはフランスの、スペインはスペインの、英国は英国の習慣・伝統・アイデンティティを堅持しているからこそ強くなるのですよ。それを何やら「ヨーロッパ人」という想像上のモンタージュにはめ込んでしまおうと試みるのは全くの誤りなのです。

Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity. It would be folly to try to fit them into some sort of identikit European personality. |

ジョン・メージャーの悲哀

共通通貨の導入には国民的な反発があったけれど、サッチャーの反ヨーロッパの姿勢にも保守党内部で疑問の声はが上っていた。彼女の跡を継いだジョン・メージャーは、1992年にECを発展的に解消してより統合を強化したEUの設立を定めたマーストリヒト条約に署名するなど、前任者とは対照的な親ヨーロッパ路線を打ち出した。そのことでメージャーは保守党内の反ヨーロッパ・グループやそれを支えるメディアからの批判にさらされ、しかも1992年には英国の通貨であるポンドの為替レートが急落、欧州通貨制度(EMS)からの撤退を余儀なくされるなど、英国にとっては「屈辱的」な状態に直面、その責任まで負わされるような状態だった。

そして1997年、「若き宰相」トニー・ブレアの労働党政権が誕生、一大ブームを巻き起こす。ブレアは明確に親ヨーロッパの姿勢を見せ、2002年に流通するようになった共通通貨・ユーロへの参加にも積極的であったのですが、財務大臣のゴードン・ブラウンの反対でこれは実現しなかった。

2010年の選挙で誕生したキャメロン政権(連立)ですが、2011年末に行われたEU基本条約の改正(ユーロ危機を乗り切るためにEUによる金融業界への規制を強化する)に反対の姿勢を明確にした。キャメロンは、この問題を討議するEU首脳会議を前にして何度も「英国の国益を守る」ことを最優先すると言明していたのけれど、彼のいわゆる「英国の国益」とは「ロンドンの金融業界の利益を守る」ということだった。

UKIPの躍進

キャメロン政権発足から2年後の2012年11月、4つの町で行われた下院の補欠選挙で、EUからの離脱を主張する英国独立党(UKIP)が大躍進をとげるという「出来事」があった。UKIPは2010年の選挙で約92万票を獲得したのですが、それは全体の3.1%、保守党の1000万、労働党の860万、自民党の680万にははるかに及ばず、議席もゼロという弱小政党だった。それがこの補欠選挙では4選挙区中、2か所で第2位、残りの2か所では第3位で、連立与党である自民党よりも上に来ており、得票率も22%という町もあったくらいの躍進ぶりで、とても3年前のような泡沫政党とは呼べなくなってしまった。なぜUKIPがそれほどの大躍進を遂げたのか?そのころからポーランドのような東欧のEU加盟国から大量の移民が英国に流れ込んでおり、それに対する国民的な反発が最大の理由とされていた。

国民の間に広がる反EUムードの中で2013年初めにキャメロンが「遅くとも2017年末までに(by the end of 2017 at the latest)」EUへの加盟継続に関する国民投票を行なうと約束する演説を行った。ただしそれは2015年に行われる選挙で保守党が勝利し、キャメロン政権が続いているということが条件になっていた。そして昨年の選挙では保守党が思った以上の成績で、自民党との連立ではなく単独政権が生まれたということです。そして今年(2016年)2月20日、国民投票が6月23日に行われることが発表されたわけです。

|

|

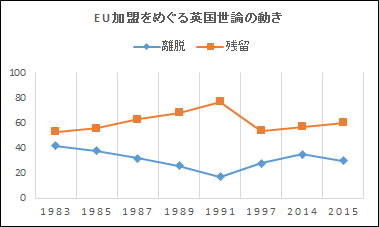

▼上のグラフは英国社会問題研究所(NatCen)のサイトに出ていた情報を基にしているのですが、これを見ると、過去約30年間、世論は一貫して「加盟継続」を支持しているように見えます。現在でも「離脱」か「残留」かと二者択一的に問われれば「離脱」と答える人は30%にとどまる。ただ「加盟継続」を支持する65%のほとんどが「EUには懐疑的で権力は強くなってほしくない」(65%

are sceptical about the EU and want it to have less power)となっています。ユーロ・トンネルが開通してロンドンからパリまで3時間で行けるライフスタイルを楽しんでいるように見えるけれど、移民問題やギリシャ問題とユーロのことなど考えると手放しで親EUというわけではないということです。

|

|

back to top |

6) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

loitering:徘徊(?)

認知症の男性が列車にはねられて死亡した事故で、JRが男性(91才だった)の家族に約720万円の損害賠償を求めた裁判で、最高裁がJRの訴えを棄却する判決を出したというニュースがありましたよね。これを伝えるメディアの見出しをいくつか挙げると・・・

ジャーナリストの大熊由紀子さんによると、この判決について男性の家族がメディア各社に文章を配布し「たくさんの報道に接し、大変勇気づけられました」としながらも次のように述べたのだそうです。

- 徘徊というと、無目的で歩き回るようなニュアンスがありますが、そうではありません。一人で外出したものの道が分からなくなって帰れなくなったに過ぎません。従って、決して危険な行動ではありません。単なる「一人歩き」です。

上に挙げた例のうちTBSニュース以外はいずれも「徘徊」という言葉を見出しで使っていますが、そのTBSもニュースを伝える言葉では「徘徊」を使っています。これに対して、男性の家族が、あれは「一人歩き」であって、わけもなくウロウロする「徘徊」ではないと言っているわけです。大熊さんは「"徘徊"と呼ばれている行動には、かならずわけがある」として、メディアは偏見を助長する「徘徊」という言葉は使うべきではないと言っている。確かに「徘徊」というと、夢遊病患者が歩き回っているという感じですよね。

で、「徘徊」は英語で何というのかと思ってネット和英辞書を調べたら "loitering" という言葉が出てきた。では "loitering" という英語は英語でどのように説明されているのか?最も一般的と思われる説明は

- to hang around a place with no real purpose, usually somewhere where you

are not welcome(目的もなくある場所でうろうろすること。歓迎されない場所であることが多い)

となっている。下の写真がその典型です。アパートのような建物の前でガラの悪そうなお兄さんたちがたむろしている。おそらく通り過ぎる女性に向かって「よお、ネエちゃん、今夜ど~お?」などと声をかけて喜んでいるのですね。彼らのアタマの上に

"NO LOITERING" の文字がある。どうも「徘徊」という雰囲気ではない。「たむろする」という感じですね。

|

|

英国のアルツハイマー協会(Alzheimer's Society)のサイトを見ていたら、認知症の人は「歩き回る欲求に駆られることがある」(urge

to walk about)として、わざわざ"Walking about"という項目を設けて詳しく説明していました。

- 「歩き回ること自体はストレス解消や退屈しのぎにもなるのだから問題ではない。いい運動にもなる」(Walking is not a problem

in itself - it can help to relieve stress and boredom and is a good form

of exercise)

というわけです。英国のサイトでも認知症に関連して "loitering" を使っているところはあるけれど、アルツハイマー協会のサイトを読んでいると、認知症の場合も"loitering"よりも、もっと普通の

"walking about" の方が適切な言葉なのではないかと思えてくる。日本語も「徘徊」などという、訳の分からない言葉ではなく「歩き回る」という言葉を使う方がまともですよね。(ところで大熊さんによると、この男性の家族がメディアに配った「訴え」を報道したメディアは、大熊さんが見た範囲では一社もなかったのだそうです)。 |

back to top |

7) むささびの鳴き声

|

▼本号は英国とEUの関係だけを語りました。ここに取り上げたもの以外にも英国のEU離脱はため息が出るほど厄介な問題を伴っています。例えば移民問題。と言ってもシリアではない。EU域内からの移民の増加も英国人が「離脱」に傾く一つの理由です。でも英国からEUの加盟国へ移住している英国人だって130万人もいる。これで本当に英国が離脱したら、この英国からの「移民」の法的な立場どうなるのか?

▼英国がEUから離脱した場合、北アイルランドとアイルランド共和国の間の国境はどういうことになるのか?お互いにEU加盟国同士の場合よりも検問などが厳しくなる「ハードボ-ダー」になるのではと言われており、それが何年も前のテロ騒ぎの再燃に繋がるのではないかなどと言う人もいる。と、他にもいろいろあるけれど、一応この辺で止めておいて、Brexitの問題は6月23日の国民投票までには何度も取り上げたいと思います。

▼むささびの知り合いの英国人などは「離脱」を望んでおります。離脱こそが「希望」(hope)であり、英国にとっての「新しい門出だ」(new beginning)だと言っている。彼によると、EUはいつもフランスやドイツの利益になってきたとのことであります。で、6月23日の国民投票はどのような結果を生むのでしょうか?むささびの想像によると「加盟継続」が勝つことになっております。

▼イントロの部分で、英国のEU離脱問題は日本とも関係があると言いました。それは3番目に掲載した「EU離脱なら英国を去る」と言っているドイツ人のジャーナリストの言葉に関係しています。彼は最後の部分で、戦後のヨーロッパが大事に守ってきた「価値観」を否定し去ろうとする離脱推進派の英国人たちへの違和感を語っている。この号の最初に紹介したマイケル・ガブのように「英国は英国人のものだ!」と声高に叫ぶ人たちこそが、ヨーロッパ人が大切だと思ってきたことをせせら笑うかのように否定し去ろうとする勢力のように映る。「東の島国」の日本では「戦後レジームの見直し」とかを目指している人物をリーダーとして担いでいるグループが「日本はすごいんだぞぉ!」という哀しいキャンペーンを繰り広げている。むささびには最初に紹介したマイケル・ガブも安倍さんも同じように思えるわけ。そのようなグループと対決していく時に何を想うべきなのか・・・日本とも関係があると思うのはその部分なのであります。

▼10年以上も前に亡くなった森嶋通夫さん(経済学者・ロンドン大学教授)が、『なぜ日本は没落するか』(岩波書店)という本の中で「北東アジア共同体」という構想について熱心に書いていましたね。日本・中国・韓国・北朝鮮などを含めた「共同体」を作ろうというものです。新聞にも書いたし、国内各地での講演会などでもこのことを提案したのですが、「日本では殆ど注目されなかった」と残念そうに書いている。ある講演会では聴衆の一人が立ち上がって「日本は中国で残虐行為をしたから、一緒に共同体をつくりましょうという気持ちにはなりません」と言ったのだそうです。この発言に森嶋さんは「耳を疑った」と書いている。「残虐行為をしたから罪滅ぼしにでも今後は仲良くしたいというのなら話は分かるが」ということです。

▼考えてみると、1951年に現在のEUのルーツともいえる欧州石炭鉄鋼共同体を作ったのは、第二次大戦では敵と味方に分かれて殺し合いをやった仏独伊+ベネルックス3国なのですよね。森嶋通夫さんが「北東アジア共同体」構想を語ったのは1998年だから戦争が終わってから半世紀も経ってからのことです。日本のオピニオンリーダーたちは、なぜこの構想に「冷淡」であったのでしょうか?「中国や韓国・北朝鮮などとは仲良くする必要などない。日本には日米同盟がある」と思ったってこと?森嶋さんも書いているけれど、これがオーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどから共同体構想を持ちかけられたのだとしたら、おそらく尻尾振って飛びついたでしょうね。ドイツとフランスは戦後6年目にして早くも「共同体」を作ったけれど、日本にはその気は全くなかった・・・。欧米とは仲良くしたいけれど、「アジア人じゃなぁ」ということですかね(本当に恥ずかしい話ですが)。

▼EUからの離脱を望む私の知り合いの英国人は「日本人だって中国や韓国との共同体なんて考えっこないだろ?」と申しております。そうでしょうか?

▼我々の敷地に春を告げる福寿草が今年も咲きました! |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |