上の写真はイングランドの湖水地方にある湖の一つを高台から撮影した風景写真です。写真としてはそれほどどうってことはない(と思う)のですが、この景色は今年62才になる英国のある女性にとって「忘れられないもの」なのだそうです。その女性は4年前に認知症と診断されたのですが、湖水地方へハイキングをしたときにこの場所に坐って湖を見下ろす景色にうっとりしたこと、湖から吹き上げて来て自分の頬に当たったそよ風の感触・・・絶対に忘れない景色として自宅のメモリールームにも飾ってあるのだそうです。詳しくは4番目の記事に出ています。

|

目次

1)スコットランドへ行ってみたくて

2)社会的処方:薬をのむより体を動かせ

3)「核抑止」という神話

4)「認知症」を宣告されて

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)MJスライドショー:スコットランドへ行ってみたくて

|

|

むささびはスコットランドには殆ど行ったことがありません。ほんの数日滞在したことがあるけれど、あれでは行ったことにはならない。ただスコットランド人と仕事をしたことはあり、彼らがどちらかというとスコットランド人としての自意識の強い人たちであるという記憶はある。

スコットランドの伝統的体育祭のようなものにハイランドゲームズというのがありますよね。日本にいるスコットランド人たちが集まってやっているのを見物したことがあるのですが、丸太投げ、綱引き、石投げ・・・文字通りの「力比べ」にまじって、スコティッシュ・ダンスやバグパイプ・パレードなどがある。パレードを見ていると、皆さん大真面目な顔つきで行進している。あるイングランド人が「スコットランド人というのは、何故ああも儀式にこだわるのかねぇ」とため息をついていたっけ。

独立した王国(スコットランド王国)であったものが、Kingdom of Great Britainに統合されたのが1707年。300年以上も経っているのに「独立」を目指して国民投票(2014年)が行われたりする。結果として敗れたとはいえ、独立賛成が160万票で反対との差はわずか40万だった。人口約530万だからフィンランドと同じような感じ。世論としてはEU離脱に反対。ある時期は北海で採れる石油が頼りの経済力と言われていたけれど、いまでもそうなのか・・・。昔から労働党が強くて社会民主主義的な気風が強かったのが、肝心の労働党が右寄りになってからはスコットランド民族党(SNP)の方に人気が集まっている。

写真を集めてみて思ったのですが、景色が(むささびの知っている)イングランドとまるで違う。かなりごつごつした岩山があり、湖や海岸の風景なども、どこか日本を思わせる。このような自然環境が育むスコットランド人独特の性格があるのかもしれない。イングランドのようになだらかな緑の丘陵が延々と連なる景色の中で育った人たちとは違うんでないかい?お互いに団結しないと自然の厳しさに負けてしまう・・・となれば、そのための儀式に拘るのはむしろ当たり前なのかもしれないよね。というわけで、むささび自身も殆ど行ったことがない「北の大地」に行ってみたくて・・・。

|

back to top |

2)社会的処方:薬をのむより体を動かせ

|

|

具合の悪い人が医者へ行くと「処方箋」というのを貰いますよね。大体において服用すべき薬の話です。2月15日付のThe Economistに出ているthe rise of “social prescriptions”(社会的処方箋の広がり)という記事によると、最近の英国では、お医者さんが患者に与えるもので目立つのが薬の処方箋ではなくて「社会的処方箋」(social

prescriptions)と呼ばれるものなのだそうであります。医療関係者が作っている「社会的処方ネットワーク」(Social Prescribing Network)という組織のサイトを見るとかなり詳しく解説されています。

|

|

従来の「医療」とは違うやり方で治療しようという動きで、患者に対して(例えば)ウクレレ教室に通うことを薦めたり、水泳やウォーキングを推薦したりするわけですが、単に「~をお勧めします」というのではなくて、そのような活動をやっている地元の機関や組織に患者を委託する、つまり単なる「推薦」以上に本格的に医療行為として採用しているという意味です。特に長期的な治療を必要とするケース(例えば糖尿病)では薬よりも生活習慣(lifestyle)を変えることが要求されるものが多く、そんな場合に「社会的処方」が生きてくる。この種の「処方」の広がりが、NHS(国民健康保健サービス)への財政負担をも減らすことに繋がるかもしれないとさえ言われている。

医者が与える社会的処方の中でも最もよくあるケースの一つが「もっと体を動かす」(more exercise)ことですが、ヨークシャーでは開業医(GP)が指定レジャーセンターのようなところに患者を委託すると1対1で体力増強トレーニングをしてくれる。20回やって33ポンドだから、NHSにとってもそれほどの負担ではないのではないかということです。

|

|

精神病治療の分野でも「社会的処方」が活用されている。ケンブリッジシャーやコーンウォールで採用され ているのが絵画や彫刻のような芸術活動で、地方自治体からの資金援助で運営されているサービスもあ

る。12週間も通って絵を描いたり、彫刻したりして過ごすと、「患者」もストレスから解放されてハッピーな気分になる。ケンブリッジシャーで芸術活動を通じた精神衛生の向上に取り組んでいるArts and Mindsというチャリティ組織のサイトを見ると、設立趣旨として「前向きな精神状態を保つために芸術活動が果たす役割を明らかにする」と書いてある。

スコットランドなどでは、孤独解消のためのボランティア活動への参加も「処方」されている。またリバプールのWellbeing Enterprisesという組織は開業医からの依頼に基づいて「患者」にウクレレやタンゴ・ダンス、コーラスなどを教える教室を開いたりしている。活動資金はNHSや地元自治体からの援助、宝くじ主宰者からの資金提供によって賄っているのですが、従来の治療に比べるとコストは10分の1程度で済んでいる。

|

|

ロンドンでは現在のカーン市長の方針で、50を超える社会的処方グループが活動しているなど、この「処方箋」が拡大しているけれど、The Economistの記事によると、治療費の削減もさることながら、これらの団体の存在によって医者にかかるストレス低減にも役立っている。この種の活動が始まってから開業医に通う患者の数が28%も減っており、緊急治療室に送られてくる患者数も24%減っている。それらがNHS関連の支出削減に果たす役割は計り知れないものがある。

- 社会的処方がもたらす利益が数値化されて示されるならば、NHSの関係者もまた踊って歌っての大喜びということになるはずだ。

If such benefits were reproduced at scale, NHS bosses would be dancing

and singing, too.

とThe Economistの記事は言っております。

|

| ▼薬をのむより散歩でもしたら?という発想だとしたら「社会的処方」は結構なのではありませんか?日本 ではどの程度進んでいるのでしょうか・・・。 |

|

|

back to top |

3)「核抑止」という神話

|

|

最近、トランプが発表したNuclear Posture Review(核戦略体制の見直し: NPR)という政策指針が日本でも大いに話題になっていますよね。オバマ政権が追求した「核廃絶」ではなく、「効果的な核抑止力」を確保する立場を明確にした・・・と。「核抑止」という言葉をネットで調べたら次のような説明が出ていました。

- 核兵器の保有が、対立する二国間関係において互いに核兵器の使用が躊躇される状況を作り出し、結果として重大な核戦争と核戦争につながる全面戦争が回避される、という考え方。

日本政府はトランプのNPRを「高く評価」しているのですよね。

|

|

お互いに核兵器を持って対立していれば、それを撃ちあったら両方とも破滅するだけであることが分かっているから戦争にはならない、というわけでありますね。Aeonというサイトを見ていたら

"The deterrence myth"(抑止神話)というエッセイが出ていました。「神話」すなわち「うそ」です。エッセイのイントロは次のように書かれている。

- 核抑止という考え方がいまでも国際関係において支配的である。しかしこれまでに抑止がうまく行ったことがあるという証拠はない。将来も同じことだろう。

Nuclear deterrence continues to dominate international relations. Yet there is no proof it ever worked, nor that it ever will.

バーナード・ブロディの思想

エッセイを書いたのは米ワシントン州立大学で心理学を教えるデイビッド・バラシュ(David P Barash)教授。イントロの調子から見ても教授が「核抑止力」という発想を全く信用していないことが明らかです。かなりの長文(3300語)なので、むささびの独断でポイントだけピックアップしてみます。

|

|

かつてアメリカにバーナード・ブロディ(Bernard Brodie)という軍事戦略研究者がおり、1946年(広島・長崎への原爆投下の翌年)に書いた "Absolute Weapon" という本の中で述べた次の言葉が「核抑止」という発想の誕生に繋がったとされている。

- 今後の(軍事機構の)主要な目的は(戦争に勝つことではなく)戦争を避けることでなくてはならない。それ以外に有効な目的など殆どあり得ない。

From now on its chief purpose must be to avert them. It can have almost no other useful purpose.

核兵器を正当化したMADの思想

「核抑止」の発想の源となった言葉に "Mutually Assured Destruction (MAD)"というのがある。日本の専門用語では「相互確証破壊」と呼ばれている(何というひどい日本語でしょうか!)。「お互い破滅することが確実ならば戦争は起こらない」という考え方ですね。この発想によって核保有国が核兵器そのものの存在を正当化することになった、とバラシュ教授は指摘している。

|

|

核抑止論者が自分たちの考え方を正当化するために最もよく使うのが「冷戦」です。核兵器所有では群を抜いていた米ソの超大国が対立していたにもかかわらず核戦争が起きなかったのは、正にMADのお陰である、と。特にアメリカの抑止論者は、単に米ソの戦争が起こらなかっただけでなく、共産主義の世界制覇を防ぐことができたのもアメリカがソ連に対抗する規模の核武装をしていたからである、と主張するわけです。

「起こらなかったこと」の理由?

これに対して教授は「核戦争が起きなかった理由が核兵器の所有だったなどとどうして分かるのか?」と反論します。例えばアメリカとソ連の間には戦争そのものをする気がなかったということもある。事実、核兵器の時代が来る以前にアメリカとソ連は戦争などしたことがなかった。要するに「起こらなかったこと」の理由など正確には分かりっこない・・・と。

- (身近なたとえ話で言えば)夜中にイヌが吼えなかったからと言って、誰も自宅の前を通らなかったなどと確信をもって言えるはずがないではないか。

In colloquial terms, if a dog does not bark in the night, can we say with certainty that no one walked by the house?

というわけです。なるほど・・・。バラシュ教授のエッセイはたとえ話がユニークなので、話題が深刻な割には可笑しい部分もある。核戦争が起きないのは核兵器のお陰だという理屈のおかしさについては、ある婦人が毎朝、自分の庭に変わった匂いのする液体をまき散らす話を出す。

- 隣人:なぜあなたは毎朝のようにその液体を庭にまくのですか?

- 婦人:これを撒いておけば象がやってこないからですよ。

- 隣人:象が来ない?でも象は1万マイルも離れたところにいるじゃありませんか!

- 婦人:私がこの液体をここに撒いているから、彼らは1万マイルも離れたところにいるのですよ。 See? It works!

キューバ危機が回避されたのは・・・

そして教授は、広島と長崎に原爆が投下されて以来、これまで世界中で繰り返されてきた「戦争」について延々と語ります。核保有国同士がもろに衝突した例はないけれど、「あわや」と言われた例としては1962年10月~11月のキューバ危機がある。ソ連がキューバに核ミサイル基地を建設する計画であることが明らかになったことから、アメリカがカリブ海で海上封鎖を実施、米ソの緊張が高まって全面核戦争寸前まで達した。アメリカはジョン・F・ケネディが大統領、ソ連はフルシチョフが第一書記だったけれど、結果的には核戦争には至らなかった。それはお互いが「抑止力」を有していたからなのか?バラシュ教授に言わせると、それは抑止力が故に危機が回避されたのではなく(not

because of deterrence)、抑止力があったにも拘わらず(in spite of it)回避されたのである、と。

|

|

教授がさらに指摘するのは核保有国が非保有国を相手に戦って敗れた戦争の例があまりにも多いということです。ベトナム戦争(1965~75年)に負けたアメリカ、アフガニスタン戦争(1978~89年)で退却を余儀なくされたソ連、2001年の9・11後にアフガニスタンとイラクに侵入した核保有国のアメリカは両方で敗れている。ロシアはチェチェン共和国との戦いに手を焼いている。米ロともに相手国には壊滅的な打撃を与えたかもしれないけれど所期の目的は達していない。

核廃絶以外に道はない

さらに核兵器保有国が非保有国と戦争をしながらもこれを使わなかった例として、スエズ運河の国有化をめぐる英国とエジプトの対立(1956年)、英仏イスラエル軍のシナイ半島侵攻、1982年のフォークランド戦争(英国とアルゼンチン)等々・・・数え上げればきりがないけれど、バラシュ教授によると「要するに抑止は何も抑止していない(Deterrence does not deter)」ということである、と。領土権の争いなどで核兵器を持っている国がそれをちらつかせることで、非保有国を屈服させたなどという例はない。北朝鮮が核保有国になったとしても、それを手段にして他国に要求をのませることができるという理屈は過去の例に見る限り成り立たない。

|

|

人類はこれまで無数ともいえる戦争を繰り返してきているけれど、はっきりしていることは新たなる戦争が起きると、その時点で開発されている最新鋭の武器が使用されるということ。その意味で、次回、世界戦争規模のものが起こった場合は核兵器が使用される可能性が高い。それを防ぐ手立てはただ一つ、核兵器そのものを廃棄することだ、と教授は強調します。

- 核兵器が使われないことを確実なものにする唯一の方法は、そのような兵器自体が存在しないようにすることだ。核兵器の存在がその使用を防ぐという考え方には何の理由もない。

The only way to make sure that nuclear weapons are not used is to make sure that there are no such weapons. There is certainly no reason to think that the presence of nuclear weapons will prevent their use.

リーダーは超人ではない

バラシュ教授がさらに指摘するのは、核抑止論は核保有国のリーダーたちがとてつもなく合理的なアタマの持ち主であることが前提となるということです。相手を完全に破滅させる兵器を持ちながらもそれを使わないのは、相手も自分たちを破滅させる兵器を持っているからですよね。殺らなければ殺られるかもしれない状況の中で、感情を抑制するだけの思考力を備えていなければならない。自分が核のボタンを押すということは、相手も同じことをするかもしれないということであり、自国民の破滅を招く行為に繋がることでもある。国のリーダーには、このような状況下でも最大限の冷静さをもって事態に対処することが要求されるわけですが

- 核保有国であろうとなかろうと、国のリーダーといえども精神的な病に罹らないという保障はない。抑止論はその反対(国のリーダーは絶対に精神的な病には罹らない)を前提にしている。

National leaders - nuclear-armed or not - aren’t immune to mental illness. Yet, deterrence theory presumes otherwise.

とバラシュ教授は抑止論を批判している。

|

▼要するにお互いに核兵器を持っていれば、MADという相互破滅に繋がる核戦争は起こらないという「抑止」論は、核保有国のリーダーやその取り巻きたちが、常に「自国の破滅だけは避けたい」という利己的合理主義に基づく判断を行うだろうという前提に立っている。デイビッド・バラシュが言いたいのは、トランプ、プーチン、習近平、金正恩のようなリーダーが常に合理主義的な思考を行なえるという保障はどこにもない、取り巻きの一人が間違って核のボタンを押すことが絶対にないという保障はない、となると、結局、核兵器そのものの存在をなくすしかないということになる・・・と。

▼このエッセイには、核抑止論を肯定する読者からの批判的コメントがかなりの数寄せられています。そのうちの一つは、北朝鮮が核保有を絶対にやめないのは、フセインのイラク、カダフィのリビアのような運命に陥りたくないからだ、イラクもリビアも核兵器をもっていたら攻撃されることもなかったはず・・・というわけで、いまトランプのアメリカが北朝鮮を攻撃しないのは、彼らが核能力を持っている(とされる)からであり、それ以外に理由はない。つまり超大国 vs 超小国の間の「新たなる抑止」(new form of deterrence)が作動しているということである、と。

▼北朝鮮の「核保有」については、ジャーナリストの田中良紹さんの「平昌オリンピックは歴史の転換点になるか?」というエッセイが面白いのでは?日本では北朝鮮というと「極悪非道のならず者国家」とされているけれど、田中さんによると、彼らが本当に「ならず者」だとすると、これ見よがしに核実験やミサイル発射などを行うのではなく、秘密裏に核兵器を開発、完成させた後で他国に脅しをかけるはずだとなる。その意味での「ならず者」の典型がイスラエルなのだそうです。北朝鮮はあくまでもアメリカとの対話を実現させたくて、ついに核爆弾が米国本土に届く一歩手前まできた・・・そこで韓国のオリンピックに金正恩自身の妹を派遣、外交に力点を移したことをアメリカに伝えた、ということなのだそうです。

|

back to top

|

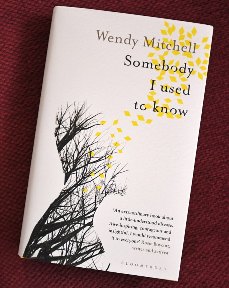

4)「認知症」を宣告されて

|

|

2月初めに英国で出版された "Somebody I used to know" という本がメディアで話題になっています。日本語に直すと「かつて私が知っていた誰か」ということになる。この「誰か」(Somebody)とは自分のことであり、「私」というのも(当然)自分のことです。つまり「自分が知っていた自分」という意味になる。書いたのはウェンディ・ミッチェルという女性で、4年前の2014年、58才のときに認知症と診断されて現在に至っているのですが、"Somebody

I used to know"は、その彼女が認知症と診断されてからの毎日の生活や心の動きを綴ったものです。 |

|

認知症宣告以来、ウェンディは英国アルツハイマー協会(Alzheimer’s Society)の「大使」(ambassador)としてこの協会による啓蒙活動に携わっている。この協会のサイトには、この本の中身が抜粋・紹介されています。そのうちのいくつかを抜粋して紹介します。「抜粋の抜粋」です。 |

|

|

|

「病気により早期退職・・・」

ウェンディが認知症と診断されたのは2014年7月31日のことですが、それまでは国民健康サービス(National Health Service:

NHS)のスタッフとして働いていた。それが認知症が故に退職を余儀なくされた。同じ退職でも「病気による早期退職」(early retirement

due to sickness)という形にすると退職金の額も違ってくるというわけで、友人や同僚の多くがそれを勧めた。 |

|

- でも、私はそのアイデアは嫌だった。私は病気ではない。健康なのだ(I am well)。ただ人からの助けとアドバイスを必要とするというだけのことだったのだ。が、そのように思いながらも自分の心に浮かぶのは怒りというよりも「悲しみ」(sadness)の感情だった。勤務先で早期退職手続きをしたときのことを忘れない。担当者が自分に成り代わって申請書類に書き込んでくれるのを、私は黙って見ているだけだった。退職理由について「NHSによる雇用によって派生する要求に応じることが不可能であるから」(Incapable

of meeting the demands of her NHS employment)と書きこまれるのを見ながら感じたのは「無力」(helpless)ということ。これで私の運命は決まってしまったのだ・・・。

|

制度に見捨てれらた

書き込まれた書類を手にして事務所を出るときに彼女が感じたのは、自分の上司も含めた健康保険制度そのものに見捨てられた(they’ve all abandoned me)という失望感だった。NHSという制度の内部で働いてきた自分でさえ、必要とする支援を得ることができないのだから、自分以外の認知症患者にどのような機会が残されるというだろう(What chance do others with dementia have?)・・・というわけです。 |

|

- 自分が今でも世の中に意味のある貢献ができることは自分には分かっている。自分を消してしまう気など全くない。ここへ来るまでに自分は一生懸命働いてきたのだ。それを何もかも諦めろだなんて、出来るはずがない。まるで自分が風に向かって叫び続けているような気分だった。私は病気じゃない、聞いてもらいたいのよ(I

want to be heard)。私は怒っていたけれど、それよりも何よりも強く感じたのは、悲しさであり自分が小さくしぼんでいくような気持だった。I

am angry, but more than anything, I am sad and deflated.

|

諦めは許されない

そうして最初の数か月は世の中から捨てられた(abandoned)ような気分で落ち込んでいたウェンディですが、到達した結論は「誰も助けてくれないのなら自分で自分を助けるしかない」ということだった。娘さんも二人いる。if

no help was available, then I had to help myself and my daughters. みんなでこの残酷なる病気のことを知らなければならない。自分たちを教育しなければ、というわけです。彼女によると当時は認知症については話をしたがらないという雰囲気であったそうです。 |

|

- コップに水が半分入っていることについて「半分も入っている」(half-full)と解釈する人は楽観的、「半分は空っぽ」(half-empty)とする人は悲観的とされるけれど、私は後者ではない。まだ58才だ。このまま終わるわけにはいかない。コップを水で溢れかえるくらいにしなければ・・・。これからの人生、今までとは違うけれどそれでも楽しい(enjoyable)ものにすると決意したのだ。ここで諦めてしまうということは、娘たちの人生をもダメにしてしまうということであり、そのようなことはさせない。

|

メモリールームにて

認知症と診断されてからウェンディは、これまでためてきた家族写真を箱から出して眺めるようになる。サラとジェマという二人の娘の写真が中心だけれど、英国のいろいろな場所へ行ったときの記念写真が多い。それらの写真を見ていると、あの頃の子供たちの声が耳に聞こえてくる。うっとりしながらそれに聞き入っている中で、あの悲しい気持ちが湧いてくる。

|

| バスルームのドアに貼るメモ書きには「ドアを閉めることを忘れないこと」(Remember to lock the door)と書いてある |

|

- 自分は本当にこれをみんな忘れてしまうのだろうか?Am I really going to forget all this? この写真をしっかり握りしめているのに、私に微笑みかけている二人の幸せな子供が誰であるか分からない・・・そんな日がいつかはやってくるのだろうか?

|

アタマの外にある記憶

そして「絶対忘れないわ」(I won’t forget)とつぶやく。そこでウェンディが考えたのが、これまでに貯めた写真を部屋いっぱいに飾り付けるというアイデアだった。写真の一枚一枚の裏に現在憶えていることを書きつけておく。それぞれの写真に込められた思い出にひたりながら、自宅の「メモリールーム」の壁に貼っていき、やがて壁は一杯になる。作業が終わってベッドの隅に腰掛けながら、貼ったばかりの写真に見入る。そして想う。 |

絶対忘れないヨークシャー

|

- アタマの中の記憶が空っぽになっても、アタマの外にある記憶は消えずに楽しかったときのフィーリングを思い出させてくれるだろう。自分の記憶が消えるのは来週のことなのか、来月のことなのか、来年のことなのか、自分には分からない。でもそれを想うと恐怖が芽生えて、何が何でもすべて憶えておかなければという焦りも感じる。パニックになりそうな気持を抑えながら、ある一枚の写真に見入る。それはヨークシャーのWalla Cragという高台から眺めた景色だ。それを見ていると、あのときに耳に響いた風の音(wind whistling in my ears)や足元の柔らかい苔の湿った感覚(damp moss beneath my feet)などが蘇ってくる。またあの場所に戻ってきた・・・というわけで想うのは・・・"The uncertain future can wait"(よく分からない将来のことは、しばらく忘れよう)ということ。

|

|

本が届いた日に

ウェンディ・ミッチェルは自分のブログを持っている。題して "Which me am I today?"(今日の私はどの私?)。その中で2018年2月1日に自分の著書 "Somebody I Used to know"

が発売されたときの感激を記しています。

- 認知症と診断された2014年7月31日のあの日、3年後にこんな日が来るなんて誰が想像しただろう。こんな記事を書いているなんて・・・。Who would have thought....

- もしかすると、あした目が覚めたら何もかもが夢だったなんてことになっているかもしれない。でも今回に限って言うと、認知症のおかげで素晴らしい夢を見させてもらったということでもある。Dementia

has allowed me to dream a wonderful dream……

- 多くの人が自分で本を書くことに憧れるけれど、実際にそれができる機会に恵まれて夢が実現できたのはわずかな人だけだ。そう、あたしは認知症人間、それが回顧録を書いたってこと、何か問題でもある?Yes me, a person with dementia, has written a memoir.....and why not?

|

▼小さなことですが笑ってしまったのは、ウェンディのブログの書き出しです。自己紹介をしているのですが、「私は61才、ヨークシャーで幸せに暮らしてます」というのを英語で

"I’m 61 years young, live happily alone in Yorkshire" としている。普通の「~才」というときは

"..... years old" となるはずですよね。そこにyoungという単語を持ってくるのは、さすがのむささびも気がつかなった。いつか自分もどこかで使ってみよう!Musasabi

is now 76 years young. How young are you!?

▼ここをクリックすると、ウェンディが自著の一部を朗読している動画を見ることができます。 |

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

suffer:受け入れる

sufferといえば普通は「~に苦しむ」とか「~に罹る」という意味ですよね。"suffering from cold"は「風邪をひく」であり、"He

suffered a lot when his wife left him"は「奥さんに出て行かれて、彼も大いに苦しいんだよ」という具合です。ただこの言葉には「受け入れる」とか「共に生きる」という意味もあるのですね。認知症の回顧録"Somebody I used to know"の著者であるウェンディ・ミッチェルのブログにあった、ある女性からの投稿で知りました。

- あなたは認知症を病んでいると言わずに「共に生きている」と言っている。素晴らしいことです。

Great that you say you are living with dementia rather than suffering from

it.

として "suffering" という言葉の元々の意味は「許す」(allow)、「受け入れる」(accept)、「共に生きる」(live with)であることは、聖書に書いてあるとして、イエス・キリストの次の言葉を紹介している。

- Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

幼な子らをそのままにしておきなさい。わたしのところに来るのをとめてはならない。天国はこのような者の国である(マタイによる福音書19章14節)。

聖書のこの部分の直前には、イエスのもとへ集まってきた人びとが、イエスに手で触ってもらおうと子供たちを連れてきたところ、イエスの周りにいた弟子たちがこれを咎めたと書いてある。そこでイエスが弟子たちに言ったのがこの言葉なのですね。

"suffer"の意味とは直接関係ないけれど、聖書のこの言葉の中の「天国はこのような者の国である」とはどういう意味なのですかね。奈良県北葛城郡河合町というところにある西大和キリスト教会のサイトには「大切なことは、幼な子のように素直に救いを受け入れることです」と書いてある。

|

back to top |

6) むささびの鳴き声

|

▼前回の「むささび」をお送りしたのが2週間前の2月4日でした。2週間前なんて大昔のように思えてしまうけれど、2月4日には沖縄県名護市の市長選挙があったのですよね。普天間基地の辺野古移設に反対してきた現職の稲嶺さんが敗れた。そのことについてコメント風の記事を二つ読む機会がありました。一つは2月9日付のハフポストというサイトに出ていた「名護市長選の分析:辺野古反対派はなぜ敗北したのか?」(ジャーナリスト・目黒博氏)、もう一つは沖縄タイムスのサイト(2月16日)に出ていた「無風の米、日本本土は沈黙 名護市長選と基地問題」(沖縄タイムス米国特約記者・平安名純代氏)です。

▼まずハフポストの目黒さんのエッセイは、稲嶺さんが負けた理由について、公明党がフル回転で新人の渡具知氏を応援したことを始めとする8つの理由を挙げて徹底分析しています。全部紹介するのは無理なので、一つだけピックアップすると、年齢層による投票行動の違いだそうです。「60歳以上は稲嶺氏、10代~60歳までは渡具知氏と、世代によって支持層がきれいに分かれた」のだそうで、稲嶺氏は「基地問題」より「生活」や就職に関心のある若者に、最後まで浸透できなかったことが敗因である、と。

▼この選挙で渡具知氏はリゾート開発構想を展開、その中でスターバックスを誘致することを訴えていたのだそうですね。むささびがFacebook上で見た、名護市の若者と思われる人のコメントとして、渡具知氏が市長になれば、「スタバもない田舎だとバカにされなくなる」というのが出ていました。ジャーナリストの目黒氏によれば、稲嶺さんの陣営は、このような若者層に食い入ることができなかったから負けたということになる。

▼一方、沖縄タイムスに寄稿した、沖縄出身・在米ジャーナリストの平安名純代(へいあんな すみよ)さんは、今回の選挙や沖縄の基地問題についてアメリカの態度は「極めて冷やかだ」と嘆いているのですが、では沖縄以外の日本人の態度はどうだったのか?「総じて評論家にでもなったかのように」沖縄の現状を分析する声があふれているとのことであります。彼女によると、本土の新聞で米軍基地の存在について「"自分の荷物は自分で持つよ"の声は皆無だった」とのことです。つまり米軍基地という負担を沖縄とシェアしようという声は全く聞かれないという意味であろうと(むささびは)解釈しています。

▼平安名さんは、名護市の市長選挙をきっかけにして真に問われるべきは、「新基地建設を可能にしているのは誰なのかということであろう」と言っている。そして日本人の責任は「日米両政府と両国民による、沖縄への干渉と介入、依存を止め、そして安倍政権に新基地建設計画を断念させることだ」と主張している。

▼以上が目黒博、平安名純代という二人のジャーナリストが寄せた名護市長選挙の結果に対するエッセイの概略です。一方が「分析」、もう一方が「主張」というわけですが、目黒さんのような記事に接するたびにむささびが感じるのは「この筆者はどこに立ってモノを言っているのか」という疑問です。彼が名護市民で、選挙権があったとすると、どちらに投票したのか?その理由は何か?と問うてみたいわけ。もちろん目黒さんもむささびも名護市民ではない。でも二人とも日本人ではある。その二人にとって名護市長選は、他人事なのか?米軍基地の辺野古移設を進めるシンゾー政府は間違いなく日本人が選んだ政府です。平安名さんは、日本人がみんな評論家にでもなったつもりでいる・・・と言っている。当たっている。「評論家にでもなったつもり」というのは当事者感覚を持っていないということですよね。

▼名護市長選の結果について、むささびが強く感じたことがもう一つある。それは英国のBREXIT、アメリカのトランプ旋風との共通点です。それまでほぼ文句なしに善しとされてきたことが否定されたということ。ヨーロッパの一部としての英国、移民に開かれた国・アメリカ、そして反戦平和の象徴としての沖縄・・・それらが見事にひっくり返ってしまった・・・という共通点です。スターバックスを名護に誘致するという候補者が当選してしまった。

▼ただ、むささびが強く共通点を感じたのは選挙結果に対するメディアの反応です。平安名さんが批判する「評論家にでもなったつもり」の姿勢です。むささびジャーナル360号で、トランプが大統領選に当選したことについてエマニュエル・トッドというフランスの歴史学者が「歴史家として見るなら、起きたのは当然のこと」と語っています。アメリカ人の生活が悪化していたことを考えれば、トランプが当選するのは当たり前・・・というトッド氏のコメントと「基地問題より生活や就職を心配する若者の関心に応えることをしなかった稲嶺氏が負けるのも仕方ない」という目黒氏のコメントとの間の共通点です。語っている事柄を「自分の問題」としては考えていないという共通点です。

▼だらだらとお邪魔しました。昨夜来のNHKのオリンピック騒ぎには心底腹が立ちます。こんな放送局に何故料金を払わなければならないのか・・・教えてください!でもご安心ください、埼玉の山奥では蝋梅が花盛りです。お元気で! |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |