| 飽きもせずに「むささび」です。先日、二度目のワクチンというのをやりました。一回目より少し痛かったような気がするけど、その後、特に何も…。とにかく、これでコロナをうつされる可能性は低くなったわけですよね。もちろん、うつす可能性は大ありですが。 |

目次

1)スライドショー:あの頃のスターたち

2)100才になった中国共産党

3)「日本は平和主義を捨てろ」!?

4)政治記者が「知っていた」こと

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー:あの頃のスターたち

|

|

あなたは映画がお好きですか?「嫌い」と言う人はあまりいないのではないかと思うけれど「あまり興味がない」と言う人はいるでしょうね。おそらくむささびはそんな人間の一人だと思いますが、それでも感激した映画は何本かはある。『第三の男』『裏窓』『ティファニーで朝食を』『寒い国から帰ったスパイ』『真夜中のカウボーイ』などなど、何故かほとんどが洋画です。これらはいずれもテレビやビデオではなく、映画館で見たものばかりです。

写真家集団のマグナムが、フランスの写真週刊誌(Paris Match)と共同で自分たちの会員写真家たちが写してParis Matchに掲載された映画俳優の写真だけを集めた企画を売り出しています。殆どが1960年代のもので、むささびも名前だけは聞いたことがある俳優たちが並んでいます。どれも映画撮影の合間に写したものばかりで、映画で見る彼らとはどこか違います。それがこのシリーズの面白いところなのでしょう。

|

1960年代の新宿・歌舞伎町 |

back to top |

2)100才になった中国共産党

|

|

先週の木曜日(2021年7月1日)、中国共産党が創立100周年を迎えました。その約1週間前、6月26日付のThe Economistが社説で同党の「長寿の秘訣」(secret

of its longevity)を語っています。それによると

- 冷酷さ・思想的な機敏さ・経済成長の3要素が権力の座を維持するものとなっている Ruthlessness, ideological agility and economic growth have kept it in power

となっています。 |

|

社説によると、中国共産党が権力を把握し続けている理由が3つある。一つは冷酷であること。1989年の天安門事件の際は多少のうろたえを見せたけれど、最終的には弾丸で自国民を圧殺することに成功している。現在の中国の指導者たちは、ソ連が崩壊したときに「(ソ連の指導者たちには)肝心なときに立ち上がって抵抗するだけの男らしさがなかった」(its

leaders were not “man enough to stand up and resist” at the critical moment)と言い放った。即ち

- 彼らには非武装の人民(抵抗者)を銃殺するだけの根性がなかった、そこが我々と違うのだ Unlike us, they did not have

the guts to slaughter unarmed protesters with machineguns.

というわけです。The Economistは中国共産党が「長寿」である二つ目の理由として「思想的な機敏さ:ideological agility」ということを挙げている。ここでいう思想的な「機敏さ」とは、考え方における「変わり身の早さ」という意味のようです。 |

|

党の創設者の一人であり、特に農村部における共産主義の浸透に大きな役割を果たした毛沢東が死んだのが1976年ですが、その数年後には鄧小平が毛沢東思想を否定するかのような改革(市場論理を導入するかのような経済政策)に手を付けている。毛沢東主義者たちは怒ったけれど、資本主義的な発想を取り入れた結果、生産力が大幅に上昇したのですが、多くの国営企業が閉鎖されその過程で何百万人もの労働者が失業した。しかし中国経済が大いに潤ったことも否めなかった。さらに住宅産業の民営化が行われたのもこの頃です。

そして2012年に習近平をリーダーとすることで、共産党は再度舵を切り替えた。即ち伝統的な思想へのこだわりです。習近平の前の指導者たちは党内における穏健な「抵抗」を許したが、習近平はそれを弾圧するという態度に出ている。毛沢東に対する賛美が復活し、官僚・軍人・警察の世界では「変わった人間」がパージされ、大企業も体制に従うことを要求された。習近平氏は党の草の根レベルの引き締めに力を入れている。普通の中国人が暮らす隣近所にスパイ網を張り巡らしたり、民間企業に党幹部を送り込んで監視体制を強化したりしている。おかげで中国は毛沢東以来の監視社会になっている。 |

|

中国共産党が成功している三つ目の理由として挙げられるのが、有力者とのコネを利用した「泥棒政治」(kleptocracy)の出現を許さなかったということ。汚職は盛んだし、超金持ちファミリーなどというものも存在していることは確かではあるけれど、今の中国では普通の中国人が自分たちの生活が向上したことを実感していることも事実だとThe Economistは言います。強権政治が存在することは事実ではあるけれど、共産党が普通の国民の声に耳を傾けていることも事実である、と。「僻地税」(rural tax)を廃止して誰にでも年金が与えられる福祉制度も作られた。年金の額は大きなものではないが、福祉制度が国民に感謝されていることは事実だ、ということです。

欧米の中国通たちは中国の共産主義もいずれは崩壊すると思っていた。一党独裁国家の下での自由な経済活動などは成り立たない、と誰もが思っていた。現在の独裁体制はいずれは崩壊せざるを得ない、とThe Economistは言います。ここ何十年の間に生まれてきた巨大な中流階級がさらに大きな自由を要求し始めることは避けることができない。中流階級の子息の多くは欧米での海外留学を通じていずれも民主主義を実体験している。 |

|

そのような状況で、窮屈な共産党思想が受け入れられるはずがない…と思うのが普通だが、現実には共産党は国民の間で人気がある。中国人の多くが、自分たちの生活が豊かになったのは共産党のおかげだと言っている。もちろん中国でも労働者は高齢化し、やたらと早い定年退職の生活を送るようになっている。が、これらの問題を抱えるのは中国に限ったことではない。世界中の政府が直面している問題なのだ。

中国人の多くが称賛を惜しまないのは現政権の強いリーダーシップはコロナ禍への対応で如何なく発揮された。それによって中国人のプライドは高められ、中国人のナショナリズムを鼓舞することにも繋がった。中国の国営メディアは共産党と国家を同一視するかのような扱いをしているし、アメリカは「人種差別と銃弾の国」というイメージでしか語られない。要するに一党独裁が嫌なら「人種差別と銃弾の国」に変わってもいいのか?」ということです。 |

|

「これだけ読むと中国では現在のような体制が永遠に続くと思われるかもしれない」と言いながら、The Economistが強調するのは、習近平氏にとって最も恐ろしいのは国民大衆ではなく、共産党そのものの内部に存在するということです。彼がどのように努力しても党には「派閥」がつきものであり、思想的な対立も出てくる。これまでにも習近平のライバルと目される人物が投獄されるケースは数多くある。中国では政治の世界ほど不透明なものはない。習近平氏がライバルたちを投獄するのをみていると、共産党の内部に彼の敵がかなりの数存在すると思わざるを得ない。

つまり将来において不安定な時期が来るとすれば、それは習近平氏の後継者を決めるときであろう、と。今のところ、誰が後継者なのかは誰にも分からない。後継者決定のためのルールさえも決められていない。2018年に権力の座についた際、習近平氏は永久に権力の座に坐り続けるという趣旨の発言をしたりもしている。しかしそれをやってしまうと、いずれはやらなければならない後継者の決定が非常に不安定なものにならざるを得ない。The Economistの社説は次のような文章で終わっています。

- 共産党が危機に陥ったとしても、それは自由を愛する(欧米の)人間が欲するような体制の誕生には繋がらないかもしれないが、いずれは今の「中国王朝」も終わりを迎える時が来るのだ。 Although

peril for the party will not necessarily lead to the enlightened rule that

freedom-lovers desire, at some point even this Chinese dynasty will end.

|

|

▼The Economistが指摘している中国共産党の「長寿の秘訣」の中で最も興味ある部分は「思想的な機敏さ」(ideological agility)だと思います。"agility"

という言葉を辞書でひくと "ability to think quickly and clearly" と説明されています。"flexibility"

とも違うのですよね。「頭の回転が速い」というのと「考え方に融通性がある」との違い。これは指導層における傾向の話で、それが普通の人たちの考え方や生活態度にどのような影響を与えるのか?欧米や日本の指導層はどちらかというと「融通性」に重点を置く傾向があるのでは?

▼中国共産党100周年について、日本共産党の志位委員長がツイッターで「中国による東シナ海や南シナ海での覇権主義的行動、香港やウイグルでの人権侵害は、社会主義とは無縁であり、共産党の名に値しない」と述べたのだとか。う~ん、半世紀以上も前のこと、むささびの友だちの一人が民青(民主青年同盟)という共産党系の組織に属していたのですが、二言目には「北京のやることは素晴らしい」と言っていた。「そんなこと、どうして分かるのか?」とむささびが疑問を呈すると「そのような質問を発すること自体がブルジョア的だ」と言われてしまった。 |

|

back to top |

3)「日本は平和主義を捨てろ」!?

|

|

6月22日付の英国国際問題研究所(Chatham House)のサイトに

- 日本は集団的防衛に寄与するために平和主義を捨てなければならない Japan must disavow pacifism for collective

defence

という見出しのエッセイが出ています。書いたのは同研究所のアジア・太平洋研究(Asia-Pacific Programme)という研究機関のジェニファー・リンド(Jennifer

Lind)研究員で、イントロは次のように書かれている。

- 悪化の一途をたどる周辺地域における脅威に対して責任ある対応をするために政策変更の道を歩むことは、日本の国としての責任を全うするものであり、これに反するものではない A

change in policy would fulfill, not violate, Japan’s national responsibilities

as a defensive, responsible reaction to its worsening threat environment.

|

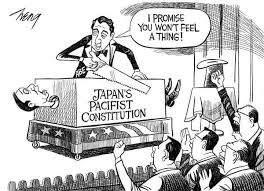

愛国心復活と平和憲法潰し:ここまではうまくやった… |

中国という「脅威」

昨今の中国の驚異的な成長がインド・太平洋地域の国々にとって、かつては考えられなかったような脅威となっており、外交政策の変更を余儀なくさせている。筆者によると、とりわけ日本にこれが当てはまる(Nowhere

is this more true than in Japan)のであり、日本は直面する中国の脅威に対して責任ある姿勢で臨まなければならない、と。その際に変更を余儀なくされているのが、日本が戦後ずっとこだわってきた(とされる)平和主義(pacifism)の思想であり、最も参考になるのが第二次大戦後のドイツの経験である、と主張しています。

日本もそのような脅威を認識していないわけではないけれど、最大の同盟国であるアメリカがGDPの3%を軍事費に投じているのに対して、日本はこれまでのところは軍事予算をGDPの1%に抑えるということに拘ってきている。そしてアメリカ人はそのような状態に納得していない。

- アメリカ国民は長年の同盟国の価値は大いに認めてはいるけれど、延々と続く戦争にはうんざりしており、(国際問題よりも)国内問題の解決に力を入れるべきだと考えている。 Although

the American people value their long-standing allies, they are weary of

endless wars and are focused on domestic challenges.

|

今のところは憲法の鎖で繋がれているけれど |

米ソ対立と米中対立

筆者が指摘するのは、現在と冷戦時代(1945年~1989年)の間には大きな違いがあるということで、あの頃の東西冷戦(米ソ対立)の中心はドイツを最前線とするヨーロッパにあったけれど、米中対立の今、国際的な脅威の最前線に位置しているのは日本であるというわけで、あの頃の西ドイツと今の日本を比較して考える必要がある、と。

第二次世界大戦で日本人が学んだ(と思っている)ことは、「二度と軍が日本を戦争に巻き込んではならない」(‘never again’ would

the military drag the country into war)ということであり、当時の日本の平和主義者や反戦論者からすると、軍隊そのものを否定することが、日本がとるべき責任ある(responsible)・高貴なる(noble)道だった。 |

平和憲法をひき殺すのは |

西独と日本の違い

日本の戦後を西ドイツのそれと比較してみよう、と筆者は言います。「二度と戦争はすまい」という誓いを立てたという意味では両国とも同じだったけれど、両者が置かれた立場には大きな違いもあった。それは西ドイツは冷戦の中で共産主義の軍隊と直面していたけれど、日本には面と向かって対峙するような軍事勢力がなかった。

NATOが怖れたのは、ソ連が軍事力でドイツの再統合を強行するのではないかということだった。ソ連側のワルシャワ条約軍に比べると、当時のNATO加盟国による集団防衛は脆弱なものであったので、西ドイツの再軍備は不可欠のこととされただけでなく、西ドイツ軍はNATOの集団防衛にとっては欠かせないものとなった。1980年代の終わりにはNATOにおける西ドイツ軍の存在は米軍に次いで重要な存在となっていた。 |

待ってろ、いま平和憲法を破壊してやるから

|

ドイツが「平和主義」の道を歩んでいたら

そうした中でドイツ人の反戦意識も「二度と戦争はすまい」(never again)から「二度と自分たちだけで戦争はすまい」(never again alone)へと変わっていった。NATOの加盟国としての西ドイツが再軍備を進める中で果たす責任感を表すドイツ語として "Innere Fuehrung" と言う言葉が使われた。意味は「内面的な指針」(inner guidance)であるけれど、ドイツ軍の使命を正しいものとし、国民に対して軍および国防政策について十分に説明したし、軍隊に対しても国民としての責任や軍隊の使命についての教育を促進した。筆者によるならば、

- その結果は明らかだった。西ドイツが「平和主義」の道を歩んでいたら、ヨーロッパはソ連によって征服されていたであろうけれど、西ドイツは集団防衛の道を歩むことになった。結果として戦争が避けられ、冷戦も平和的に終わりを告げたと言える。 The

results speak for themselves: while West German pacifism would have meant

Soviet domination of Europe, West Germany’s strong and responsible engagement

in collective defence helped deter war and bring the Cold War to a peaceful

and positive conclusion.

ということになる。

|

平和憲法改正:大丈夫だよ、痛くないから |

日独、立場の逆転

21世紀のいま、ドイツと日本の立場は反対になっている(と筆者は指摘します)。ヨーロッパが比較的平和であるのに対して、日本はますます危険な状況におかれるようになっており、東アジアにおける中国の野望を食い止めるためには日本による協力が欠かせないものになっている。今や日本が最前線に立たされており、その協力が地域における集団防衛には欠かせないものになっているということです。

冷戦の間、ソ連は西ドイツのヨーロッパの集団防衛への参加について「西ドイツの軍国主義が復活した」というプロパガンダで応じた。筆者によれば、中国も日本の集団防衛への積極的な参加について、あのソ連と同じようなプロパガンダで日本の軍国主義復活を叫ぶだろう。しかし実際には1990年以来、軍事費を60倍にまで高めているのは中国なのだ。日本は国際法を無視してまでして隣国を脅すようなことはしていない。軍事面での日本の積極性は防衛的なものであり、日本に対する脅威への対応にすぎない…というわけで、筆者は次のように結論づけている。

- (戦後の平和主義を捨てるという)根本的な変換は多くの日本人にとっては大いに不愉快なものであろうが、日本の指導者たちは戦後のドイツの生き方を国民に示すことで、変わることの必要性を訴えることができる。すなわち新しい「言葉」(narrative)を使うことによって、外部からの脅威に対しては民主主義で対抗するということである。 Such

a fundamental shift will be uncomfortable for many Japanese. But as Japan’s

leaders explain the need for change to their people, they can point to

the case of postwar Germany: a democracy that bolstered its security against

a dangerous threat by adopting a new narrative.

|

▼記事の中で使われている漫画は、むささびがネットで見つけて飾りとして使ったもので、Chatham Houseのサイトとは関係ありません。

▼冷戦のころに西ドイツが、NATOの一員として共産主義勢力との軍事的な対立で一役買ったのだから、現在は日本が西側諸国と中国の軍事対立の中で一役買うべきだ…とジェニファー・リンドは言っている。むささびにはいまいち納得がいかない。あの頃のソ連と今の中国では余りにも違いすぎないかということもあるけれど、日本の国内で「日米同盟」を推進しようとする勢力を(むささびが)素直に受け取れないからです。

▼冷戦のころの西ドイツでNATO加盟国としての軍事的役割を果たすことに熱心だった政治家は、どのような人たちだったのか?その人たちは第二次大戦中にどのような役割を果たしたのか?日本で二言目には「日米同盟」を叫ぶ人たちは太平洋戦争中に日本が果たした役割について、どのように思っているのか?現在の日本で「平和憲法を改正しよう」と叫ぶ人たちはどのような人たちなのか?ジェニファー・リンドは、そのあたりを承知の上で「平和主義を捨てよう」と言っているのか? |

|

back to top |

4)政治記者が「知っていた」こと

|

|

6月22日(火曜日)の夜、ベッドに横なってラジオのニュースを聴いていたら急に中断されて「途中ですがただいま入ってきたニュースをお知らせします」というアナウンスがあった。オリンピックが中止にでもなったのか?と身構えたのですが、ニュースは「ジャーナリストの立花隆さんが4月に亡くなった」というものでした。立花隆ともなると、他のニュースを中断までして伝えなければならない(知らなければならない)ことなのですね。 |

|

立花さんは1974年11月号の『文藝春秋』に掲載された田中角栄首相(当時)の金脈・人脈についての『田中角栄研究』というレポートを書いた人で、その記事がもとで田中首相は退陣に追い込まれたともされている。昭和15年生まれだからむささびより1才上ということになる。むささびは『田中角栄研究』を含めてこの人の書いたものを読んだ記憶がない。ただ、その当時、『田中角栄研究』の中身について、新聞の政治記者たちが「あんなこと、皆知っていたよ」と言ってケチをつけたことで、「知っていたのなら、何故書かなかったのか?」と逆に批判されてしまった、ということだけは鮮明に憶えています。

私の記憶では、報道界の主流とされていた新聞社の記者たちが、雑誌記者の仕事にケチをつけたという雰囲気で、余計に社会的な反発を食らってしまったというわけです。主要政治メディアの記者たちが立花さんの『田中角栄研究』を殆ど無視したことについては立花さん本人が次のように書いています。

- (『田中角栄研究』が)「田中の数々の金脈事件を暴いた作品」と言われることがありますが、正確ではありません。個々の金脈事件のほとんどは既に知られているものでした。私の興味は、それらの疑惑の一つひとつを適切に並べて、金脈の全体構図をあぶり出し、その背後にある仕掛けを描き出すことにあったのです(2018年5月30日:好書好日)。

|

|

つまり日本の主要メディアの記者たちが「あんなこと、皆知っていたよ」と言ったことはまんざらウソではなかったということですよね。この件については、朝日新聞の外岡秀俊さんという人(当時東京本社編集局長)が2006年に行われた立花さんとの「徹底討論」の中で次のように述べている。

- 我々が知っていても書かないこと、それから、知っていたふりをして取材してないことが無数にあるんだろうと思います。だから、立花さんが当時おやりになったようなことを、我々はやっぱりやっていかなくちゃいけないなと思います。

つまり立花さんの『田中角栄研究』が書いていることについて「あんなこと、皆知っていたよ」と言った主要紙の記者たちは、「知っていたふりをして」いただけで、本当は知らなかったという例がたくさんあったということです。立花さんに言わせると、その頃の新聞記者たちが「雑誌ジャーナリズムを一段下に見ていた」ことが理由の一つである、と。 |

|

が、そのような日本の主要メディアの記者たちにも弱点があった。それは「外国メディア」による報道です。立花さんの『田中角栄研究』が『文藝春秋』11月号に掲載された約2週間後(1974年10月22日)に東京の外国人特派員協会(FCCJ)が田中角栄首相(当時)を招いて昼食会を開いた。記者クラブのような組織が行う「昼食会」は、ご飯を食べたあとに行われるゲストのスピーチと出席ジャーナリストによる質疑応答が目的です。この昼食会でも、FCCJの記者たちは日本の主要メディアが黙殺していた金脈問題について、根掘り葉掘り聞きまくった(『田中角栄首相を辞任に追い込んだ外国特派員協会の歴史的会見』)。

この昼食会についてFCCJのサイトを見ると「総理の失脚を加速させた」ものであり、「協会内には侃々諤々、議論が巻き起こり、また後援機関である日本外務省からの批判を浴びることにもなりました」と書いてある。外務省が文句を言うのは分からないでもないけれど、何故協会の内部が「侃々諤々」だったのか?いまいちよく分からない。ただ、立花さん自身が『田中角栄研究 全記録(上)』という本の中で、

- (『田中角栄研究』に対する反響は)当初、目立たないものだったが、『ニューズ・ウィーク』、『ワシントン・ポスト』が取り上げ、次いで10月22日に外人記者クラブでの首相記者会見でこの問題が取り上げられ、それが各紙のトップ記事となるに及んで、完全に一つの政治問題と化してしまった。

と振り返っている。 |

|

念のために言っておくと、FCCJが田中首相を昼食会のゲストに招いたのは、首相をゲストにするイベントを行うことは普通に行われていたことであり、立花さんの記事とは全く無関係だった。ただ彼の金権政治を語る記事を掲載した『文藝春秋』が発行されると、ニューズ・ウィークやワシントン・ポストの東京特派員が、FCCJの会見以前にそれについて簡単な記事を書いたことはあったのだそうです。

そして昼食会当日、開始に際してFCCJの会長がゲストの紹介を行ったのですが、その際に「ごく最近のニューズ・ウィークがゲストについて書いていること」に触れたのが悪かった。なごやかに進行するはずだった田中首相の昼食会+記者会見が、金脈問題追及の場と化してしまい、田中首相は予定よりも早く、自らこれを打ち切ってしまった。その翌日から堰を切ったように、日本のメディアは大々的に金脈問題を連日報じるようになったというわけです。立花さんの『田中角栄研究』の中身について「誰でも知っていること」などと言う記者はいなくなった…。 |

▼多摩大学学長を務めたこともある「日本通」のグレゴリー・クラークが自分のブログの中で、このFCCJにおける田中首相の会見について書いています。何故FCCJにおけるイベントをきっかけとして、日本における反田中ムードが盛り上がってしまったのかについて、「最大の理由はガイジンが絡んだこと」(most

of all the fact that gaijin were involved)と書いています。それまでは「そんなこと知っている」として立花さんの記事には何の反応も示さなかった日本の政治メディアも、「ガイジン」メディアが騒ぎ始めた途端に自分たちもそれに追随してしまった。クラークに言わせると、これこそ典型的な「日本」の対応である、と。

▼彼はまたFCCJにおける会見の前にアメリカのNewsweekがこの問題を報道したことについても書いている。当時のNewsweekの東京特派員はバーナード・クリシャー(Bernard Krisher)という人だったのですが、彼は日本語が出来なかった。『田中角栄研究』について知ったのは彼のアシスタント(日本人)が知らせたからだった。他に記事がなかったこともあって、クリシャーは穴埋め程度のつもりで短い記事を送り、これがFCCJ会見の前に掲載されたというわけ。立花さんは「NewsweekとWashington Postが『田中角栄研究』問題を報道した」と言っている。考えてみるとNewsweekは1961年にWashington Postに買収されていたから、クリシャーが送った記事は両方で使われたのかもしれないですね。 |

|

back to top |

5)どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

World Heritage:世界遺産

|

文化庁のサイトによると、2019年7月現在、日本では23件の世界遺産(文化遺産19件,自然遺産4件)が登録されているのだそうですね。世界的には1,121件(文化遺産869件,自然遺産213件,複合遺産39件)にのぼるのだとか。

英国には32か所あるのですが、そのうちの一つであるリバプールがその資格を取り消されるのではないかと言われている。リバプールが世界遺産として認められたのは2004年のことなのですが、その理由は同市の港湾地区が、18~19世紀に海洋商業都市として発展した形跡を数多く残しているということにあった。

ユネスコの委員会によると、リバプールにおける最近のモダンな都市開発の結果、かつての海洋商業都市としての世界遺産という意義付けが「深刻なる質の劣化と取り返しのつかない損失」(serious deterioration and irreversible loss of attributes)を被っているのだそうです。要するに産業革命や大英帝国を支えた古い港湾都市という性格が薄れてしまっているということです。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

▼ジャーナリストの江川紹子さんがオリンピックについて書いている『天皇陛下の五輪への関わりについては、菅首相が検討し説明すべきだ』というタイトルのエッセイを読みました。むささびは知らなかったのですが、首相の記者会見に出席して質問をしようと思ったのに指名されなかった記者は、メールで質問を送ると、後日文書による回答が示され、首相官邸のホームページでも公表されるのが恒例になっているのだそうですね。

▼で、江川さんは6月17日に行われた会見に出席したのですが、質問者として指名されなかったので首相官邸宛てに質問をメール送りしたというわけ。質問は天皇のオリンピックへの関わり方についてで、次の2点に分けることができる。

- 1. 五輪のために来日するIOC幹部が天皇陛下への面会を求めた場合、総理は面会に同意するつもりなのか?

2. 天皇御夫妻はコロナ禍でいろいろと活動が制限されているが、五輪では両陛下に会場にお越しいただくつもりなのか?

▼もはや「国民分断の象徴」ともなった五輪に、「国民統合の象徴」である天皇はどう関わるべきなのだろうか?その点、菅首相はどのように考えているのか?そのあたりを記事として書きたかった江川さんの質問に対する首相からの答えは約1週間後に送られてきたのだそうですが、次のようなものだった。

- お尋ねについては、正式に決定した事項以外、お答えは差し控えさせていただきます。

▼なにこれ!? 江川さんは「これだけ国民の間で異論があり、分断を招いている五輪開催を決断した以上、天皇陛下の関わりについて、菅首相はきちんと考えを述べるべきではないのか」と怒っています。当たり前ですよね。首相自身の考えを聞いているのに「正式に決まったら答えます」と言っているのですから。ちなみにここをクリックすると「会見終了後の書面による質問と回答」が出ています。江川さんの質問とそれに対する答えは3つ目に出ています。

▼江川さんがもう一つ触れていたのは、2022年の冬季五輪について、招致合戦で本命とみられていたノルウェーのオスロが突然立候補を取り下げたことだった。へぇ、そんなこともあったのか、と思ってネットを当たってみたら、2014年10月2日付のワシントン・ポスト紙が "Oslo drops 2022 Winter Olympics bid, leaving IOC with two bad choices"(オスロが2022年冬季五輪開催地としての立候補を取り下げることにした。残されたのは二つの望ましくない選択肢だけ)という見出しの記事を掲載していました。オスロが降りて、残された「二つの望ましくない選択肢」は中国の北京とカザフスタンのアルマトゥイという町で、最終的には北京ということになった。

▼この記事が掲載された2014年10月2日は開催地決定の約1年前のことだった。立候補取り下げにはいろいろと理由があるけれど、世論調査の結果ノルウェー人の58%が開催に反対だったことが大きい。ワシントン・ポスト紙はさらに「不正の温床という意味ではIOCのそれはサッカーのFIFAといい勝負」(International Olympic Committee is rivaled only by FIFA in terms of corruption)とも言われていると書いている。別の報道では、IOCがノルウェー国王に対して「歓迎パーティー」を開くように要求しており、国民的な怒りを買っているというものも。

▼で、東京の五輪ですが、江川さんが強調していることの一つに、天皇の力を借りて五輪反対を押し通そうとすることの愚かさです。太平洋戦争を終戦に導いた昭和天皇の「御聖断」になぞらえて、「天皇も反対している五輪などやめた方がいい」と主張する人間です。そんな人がいるとしたら本当に情けない。

▼もう一つ五輪関係。昨日(7月3日)のヤフーニュースを見ていたら、毎日新聞の記事で「反日的な人が五輪開催に強く反対」というのがありました。シンゾーがある月刊誌とのインタビューでそのように述べたのだそうです。その「反日的」の具体例として、共産党と朝日新聞が挙げられているのだとか。またシンゾーによると、五輪の意義は「(日本人選手のメダル獲得などの)感動を共有すること」であり、それによって「日本人同士の絆を確かめ合うこと」にあるのだそうです。ギャグではない、本人は大真面目なようです。こんな発言、真に受ける気など全くないけれど、日本人がこのような人間を首相として担いでいたという事実は、自分たち自身の問題として真面目に考えたい、と。この人間(とその妻)のお陰で「赤木メモ」を遺して逝ってしまった人さえいる。

▼くどくどと、失礼しました。お元気で! |

|

| back to top |

←前の号 次の号→

|