| 梅が散って、桜と菜の花の季節になりました。人間の世界がどうなろうと、植物の世界は淡々と変わっていくようです。そろそろウグイスの声が聞こえるでしょう。上の写真、あるフランスの写真家が撮った1950年代のフランスの生活風景だそうです。どこか笑える。今号の「スライドショー」で紹介させてもらいました。 |

目次

1)スライドショー:人生、やっぱり可笑しい

2)王室と英国人

3)Global Britainと日本

4)「核抑止力」の虚しさ

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー:人生、やっぱり可笑しい

|

|

ルネ・マルテ(René Maltête)というフランスの写真家は、何気ない人生の風景をとらえて、ユーモアにあふれた作品を撮った人だった。作品自体は1950~60年代のモノクロがほとんどなのですが、彼の手にかかると被写体の心が非常にカラフルに見える(気がする)から不思議です。ここをクリックするといろいろな作品を見ることができます。

|

back to top |

2)王室と英国人

|

|

ヘンリー王子とメーガン妃の問題が英国はもちろん日本のメディアでも話題になっていますよね。3月13日付のThe Economistのサイトが

- Prince Harry and Meghan Markle take on the firm ヘンリー王子とメーガン・マークルが王室と対決

という見出しでこの話題を取り上げています。"firm" には「会社」とか「企業」という意味があるけれど、要するに自分たちが属している機関というニュアンスで使われるのだから、この際は「英王室」のことをさす。"monarchy" "royal family"などと言っても構わないけれど、The Economistがインテリ風に "the firm" と表現しただけのこと(だとむささびは思っています)。

|

|

記事本文の書き出しがこの話題の核心をついていると思います。

- The British monarchy’s record of absorbing outsiders is patchy.

と。「英国王室の過去を見ると、彼らが外部の人間を受け入れる能力に富んでいるとはとても思えない」というわけですよね。最も成功した例として挙げられるのが、現在のウィリアム王子の奥さんであるケイト・ミドルトンで、ソフィ・ライス=ジョンズ(エドワード王子の奥さん)が二番目に来る程度で、あとは疑問視せざるを得ないような例ばかりが目立つ。アンドリュー王子の元奥さんであるサラ・ファーガソン、チャールズ皇太子の奥さんだったダイアナ妃、そして現在のメーガン妃というわけです。 |

|

問題になっているアメリカのTVとのインタビューにおけるメーガン妃の発言も「おなじみ」という気がしないでもない。王室内での孤立感についての彼女の発言は、あのダイアナ妃を想起させる。自殺を考えたことはあるか?という問いに対するメーガン妃の答えは

- Very clear and very scary. I didn’t know who to turn to in that. はっきり考えたことがあるし、怖かった。また誰にこの話をすればいいのかも分からなかった。

というわけです。ダイアナ妃のときになかったのが「人種」問題で、ヘンリー王子がメーガン妃に語ったところによると、彼女の妊娠が明らかになった際に王室のメンバーの間で、生まれ来る子供の肌の色が話題になった。誰がその発言したのかはヘンリー王子の口から明かされることはなかった(と司会者が言っている)けれど、王子自身が司会者に語ったところによると、それが女王とエディンバラ公ではないことは確かなのだそうです。 |

|

そもそも、彼ら二人にとって、このTVインタビューの目的は何だったのか?彼らが英国を離れてアメリカで暮らすことを決めたことについては、英国内で批判的な意見が多かった。王室の一員であることをアメリカ生活でも利用しようとしたことにも批判的な意見を言う人間が多かった。四面楚歌という気持ちになった彼らが思ったのは、この「世界一有名な司会者」とのインタビューに応じることで批判者に立ち向かうことだった(とThe Economistは想像している)。この司会者は彼らの結婚式にも呼ばれている。ただこのインタビューに応じて、あのような発言をしたことで、少なくともメーガン妃に関しては「後戻りが利かなくなった」(burning of bridges)ことは確かなようだ、と。

インタビューの2日後に王室が

- the issues raised, particularly of race, are concerning…they will be addressed

by the family privately. 話題になっている点(特に人種問題)については由々しきことではあるが、王室内部の問題として対処されるであろう。

というコメントを発表しているのですが、メーガン妃らの記憶に「違いがあるかもしれない」(some recollections may vary)という一言が入っている。The Economistによると、これはメーガン妃らの言っていることが客観的に正しいかどうかについての疑念を表明するものだった。さらに今回のインタビューの録画後(放映前)に「メーガン妃が王室の秘書官二人をいじめ抜いており、今や3人目が苛められている」というタレコミをThe Times紙に行った人物がいるのだそうです。タレコミが行われたのは2018年のことだったそうです。 |

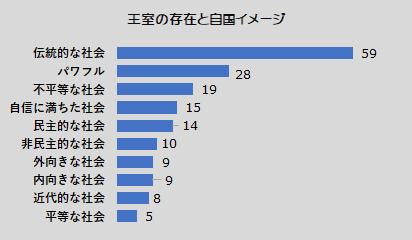

Ipsos-MORI |

▼英国人は、王室が存在することで自分たちの国がどのような国になっていると考えるのか?ダントツで多いのが「伝統を重んじる国」と考える人です。そのことを良しと考えるという意味です。分からないのはその次の「パワフル」という答えです。常識的には「強い」と同じような意味ですよね。世界的に強い影響力を発揮できる国という意味かもしれない。いずれにしても英国人は「王室の存在が故に自分たちの国はパワフル」などと考えているのでしょうか?

|

|

The Economistによると、二人が、王室の一員であることの意味を分かっていなかったのではないか、と。英王室の一員であることは、一つの「機関」(an institution)に「仕える」(serve)ことを意味するのであり、そのためには自分を殺すこと(self-effacement)が要求される。その点に関してはエリザベス女王は卓越している。70年間も王位にありながら公には「興味深い」発言がただの一つもない。それは彼女が退屈な人間だからではない。彼女には女王であることの意味が分かっているということなのだ、と。ケンブリッジ公爵夫人(Duchess of Cambridge=ウィリアム王子の妻)にも同じことが言えるが、サセックス公爵夫人(Duchess of Sussex=ヘンリー王子の妻)は違う。サセックス公爵夫人はインタビューの中で、自分が他の王室の人間によって、「機関」のためには個人的な事柄は棚上げする必要があるということを分かっていない、とバカにされたことを司会者に語ったりしている。

王室に関連するこの種のインタビューの持つ影響力を考えると、このように有名な司会者とのインタビューについて王室の広報担当が交渉することを許すこと自体が奇妙なことである、とThe Economistは指摘しているのですが、どうやら実際にはサセックス公爵夫人(メーガン妃)のインタビューはすべて彼女の意図通りに行われたらしい。そして結果はまさしくバッキンガム宮殿が怖れていた通りになっている。つまり王室を世間の批判の眼にさらしてしまったということ。王室関係者がそれに反論しようとすると怒鳴りあいの大喧嘩(shouting match)になって王室が余計に傷つく結果になってしまう。 |

|

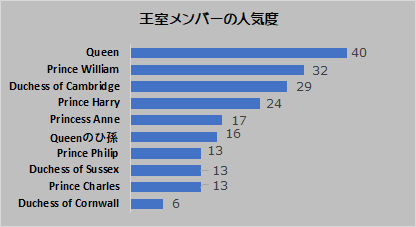

Ipsos-MORI |

| 主なる王室メンバーの国民的な人気度を見ると、女王がトップであることは予想通り(でも5割は超えていない)としても、ウィリアム王子夫妻が2位と3位につけているのは、メディアへの露出度と扱われ方が原因なのでは?それからDuchess

of Sussex (メーガン妃)もチャールズ皇太子より上位に来ている。 |

|

現に英国人を対象にした世論調査でも王室に対する意見が半々になって、世論統一の役割を果たせなくなっている。英国の若い世代は(アメリカ人と同様に)英国の王室もメディアも「人種差別主義者」だと考えがちなのだそうで、メーガン妃にはもっと支援が与えられるべきであり、それが与えられなかったのだとしたら、インタビューという形で文句を言うことも許される、と。年寄世代はそのようには考えず、あのようなインタビューに応じる前によく考えるべきだったと考えている。 |

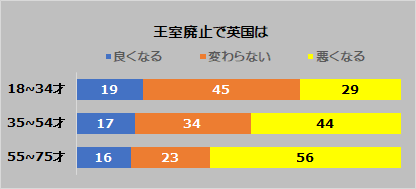

Ipsos-MORI

| 積極的な王室廃止論者は世代を問わず少ないけれど、積極的な支持論も高齢者以外は半数を下回る。「とりあえず今のまま」論が一番多い。英国人はけっこうクールってことではないのですかね。 |

|

ヘンリー王子夫妻は彼らの祖母(エリザベス女王)と祖父(エディンバラ公)が守ってきた「機関」に大きなダメージを与えるとともに英国という国については「社会的にリベラル、人種問題では穏健な国」という印象に傷がついてしまった。が、あのインタビューによって英国王室は世間が思っている(ように見える)ほどには傷ついてはいないかもしれない…としてThe Economistは次のように結んでいます。ちょっと長いけれど引用します。

- これ以前にも似たようなトラブルはあったけれど、王室の人気に傷がつくことはなかった。ダイアナ妃との別離に際しても動揺することはなかった。いうまでもなくそれは女王に関係しているのであろう。皮肉なことではあるが、彼女は自分の人となりを隠そうとすることによって個人的な人気を獲得してしまった。彼女が亡くなった際には、現在とは事態がかなり異なって見えるかもしれない。

Earlier, similar troubles did not much dent its popularity. Even during

the split with Princess Diana, it barely budged. That may, of course, have

a lot to do with the queen. Ironically, given her determination to obscure

her personality, she is personally very popular. When she dies, things

may look different.

|

▼かつて毎日新聞のロンドン特派員をつとめた黒岩徹さん(東洋英和女学院大名誉教授)が、3月24日付の同紙夕刊に掲載されたインタビューで、ヘンリー王子夫妻の行動について「プライベートなことを公にすることは、王室の一員として失格」と述べているのですが、さらに加えて「(そのようなことは)本来、英国の紳士、淑女としてやってはいけないことだ」とも言っています。さらに英王室のマスコミに対する基本的姿勢は「Never complain, never explain(文句を言わないし、弁明もしない)」であるとも…。

▼確かに王室はメディアに対しては「文句も言わず弁明もせず」という(上から目線の)態度かもしれないけれど、メディア(特に保守系大衆紙)の方は、そのような王室をネタにして結構部数を稼いだりしています。EU離脱に関する国民投票の前に大衆紙のThe

Sunがやった "QUEEN BACKS BREXIT" なんてその典型例です。日本人の皇室に対する態度とは明らかに違いますよね、あえてどちらがいいとは言いませんが。 |

|

back to top |

3)Global Britainと日本

|

|

3月17日の議会でジョンソン政府が発表した "Global Britain in a Competitive Age"(競争時代における世界の英国)と呼ばれる報告書(Integrated Review)は、これからの10年間における英国の国防・外交政策方針を示すものなのですが、EUを離脱した英国が世界でどのような動きをしようとしているのかを具体的に示すペーパーとして注目されています。この報告書に 'The Indo-Pacific tilt'(インド・太平洋地域への関わり) というセクションがあり、次のようなイントロで始まっている。

- インド・太平洋地域は英国にとって重要な地域である。我々自身の経済、安全保障はもちろんのこと、地球規模で自由な社会の広がりを支持・支援しようとする我々の願望の達成にとって、インド・太平洋地域は欠かすことができない。この地域には少なくとも170万の英国人が暮らしており、この地域と英国との貿易関係は大いに重要度を増している。これからの数十年間、地球規模のあらゆる挑戦にとって、この地域こそが中心となるはずである。気候変動、生物多様性から海上安全保障に至るまで、地政学的な競争にまつわる規則や基準を確立するためにはインド・太平洋地域との係わりは避けることができないものなのである。

|

|

要するにEU加盟国という制約から解放された「世界の英国」(Global Brtiain)が力を入れるべきなのはインド・太平洋地域であり、「英国はこの地域にこれまで以上に深く関わる必要がある」(The UK needs to engage more deeply)と強調、これらの目標に向けて「欧州のパートナーとして」(the European partner)乗り込みたいと言っている。

この部分について王立国際問題研究所(Chatham House)のサイト(3月16日)が、ケント大学のリチャード・ホイットマン(Richard Whitman)教授のエッセイを掲載しているのですが、最近のインド・太平洋地域における中国の行動からしても、英国がこの地域の安定にかかわることは「特に日本」(especially

Japan)にとっては歓迎するべき動きだとのことです。歓迎するのは日本だけではなくてアメリカを始めとする "Five Eyes"

と呼ばれる軍事同盟への参加国(英・米・加・豪・ニュージーランド)にとっても同じことなのだそうです。

ただ、この報告書は向こう10年間の防衛・外交政策の指針となることを意図しているのですが、2030年までに登場するはずのジョンソン以外の英国政権がこの指針を受け継ぐものなのか、さらに外交となると何事にも「相手の事情」というものがあり、ここで示されているGlobal Britainの願望がどこまで通用するのか…ということになると "UK’s Vision Is Confident, but Success Is a Long Way Off" と、ホイットマン教授は言っている。「英国の展望は確信に満ちているが、うまくいくかどうかはまだ先の話だ」ということです。 |

|

一方、国際政治の専門誌であるPOLITICO(欧州版)のサイト(3月16日)には

という見出しの記事が出ている。

中国という存在を考えると、防衛政策と貿易政策を一つのものとして考える発想が求められ、それをお互いに提供できるのが英国であり、日本であるというわけです。EUからの離脱を決めた英国と最初に二国間の貿易協定を結んだのが日本だったのですが、英国政府の日本観はリズ・トラス貿易大臣が今年1月に行った演説の中の次のような言葉に表れている(とPoliticoは言っている)。

- 英国と日本は島国民主主義国家として完璧なパートナーシップを形成している。両国ともに(CPTPPの理念である)しっかりした規則による自由で公平な貿易と国内では職場と機会の創出を望んでいる。 We are perfect partners

as island democracies. We share a desire for free and fair trade under

cutting-edge rules, promoted by CPTPP, while delivering jobs and opportunity

at home.

- ▼上の記事に出ている "CPTPP" ですが、かつて存在したTPP(Trans-Pacific Partnership=環太平洋経済連携協定)からトランプのアメリカが離脱した後、2018年12月30日に発効したもので、かつてのタイトルの前にCP(Comprehensive

and Progressive=包括的及び先進的)という言葉が追加されている。

-

British Foreign Policy Groupという外交政策に関するthink-tankのソフィア・ガストン理事の証言によると、EU離脱を果たした英国は将来の方向を探る中で、似たような経験をした国の例を探していた際に目に留まった国の一つが日本だった。「21世紀の挑戦を受けて立つことができる自信に満ちたダイナミックな国」(a confident, dynamic nation that had thoroughly adapted to the challenges of the 21st century)が日本であったというわけです。 |

|

ただボリス・ジョンソンが「世界の英国」を目指す中で、日本を重視することは理解できるにしても、日本側(特に企業関係)から見ると、英国自体がヨーロッパ諸国と良好な関係を有することの大切さを強調する声もある。日立の相談役を務めるスティーブン・ゴマソール(元駐日英国大使)氏などもその一人で、

- 日本のみならず太平洋地域の国にとって、(ヨーロッパとの)貿易関係の発展は重要で、UK=EU間の貿易に関する合意が為されることが肝心だ。 The export side of the [U.K.-EU] agreement is very important because there is still scope, not only in Japan, but in the Pacific, for increasing physical trade.

と指摘しています。 |

|

▼20世紀初頭の1902年、英国と日本の間で「日英同盟」が結ばれたのですが、アジアでは衰退気味だった「大英帝国」と中国や朝鮮(アジア大陸)への進出を狙う「若き大日本帝国」の間で利害の一致を見たのが、ロシア帝国の南下を阻止することだった。英国は清国の一部を支配していたし、日本は清国の一部と朝鮮を支配していた。ロシアの南下を許してしまえば、いずれは大英帝国のインド支配も危なくなると考えていたし、日本は朝鮮支配が危なくなる…というわけで二つの島国が手を結んだのが日英同盟だった。

▼21世紀の今、ヨーロッパから自由になった(と思っている)英国が100年以上も前の大英帝国の復活を狙ってインド・太平洋地域への進出を図っている。提携の相手が「あの頃」と同じ日本というわけです。来年(2022年)は日英同盟締結から数えて120年目にあたる…というわけで、"21世紀の日英同盟"

などということを、日本人が論じているサイトがいくつかありました(『EU離脱後にイギリスが目論む日英同盟復活』、『新日英“同盟” の時代』など)。むささびは何故かこのような話を聞くと拒否反応の虫唾が走るのよね。アレルギーってやつですな。コロナより質が悪い。 |

|

back to top |

4)「核抑止力」の虚しさ

|

|

ジョンソン政府が発表した "Global Britain in a Competitive Age"(競争時代における世界の英国)と呼ばれる報告書(Integrated Review)は、これから10年の国防・外交政策方針を示すものなのですが、軍事面では防衛力を大幅に増強する意図であることを謳っている点で注目されています。

特に注目されているのが核武装の問題です。英国はこれまで70年以上にわたって核保有国として存在し続けてきたのですが、現在所有しているとされる核ミサイル数の上限を195から180にまで減らそうというのが2010年以来の保守党政府の方針だった。それが今回の報告書では、260にまで増やすことにしている。大幅な方針転換です。報告書はこの方針転換の理由を「変化する安全保障環境(evolving security environment)」としながら次のように強調している。

- UK will maintain the "minimum destructive power needed to guarantee that the UK's nuclear deterrent remains credible". 英国は自国の核抑止力が確かなものであり続けるために必要な最小限度の破壊力を維持する。

|

|

一方この報告書とは別の話なのですが、2月2日付の書評誌 London Review of Books (LRB) のサイトに英国の核抑止力について「ほとんど無意味」(Neither British Nor Independent and No Deterrent) とするエッセイが載っています。書いたのはサセックス大学のノーマン・ドンビ ー(Norman Dombey)名誉教授(理論物理学)で、英国が所有している核弾頭は(政府が言うように)「英国製」(British)でもなければ「独立」(Independent)でもない、そもそも「抑止力」にもなっていない(No Deterrent)と決めつけている。最初から最後まで「アメリカ」によって用意されたものなのだと主張している。

トニー・ブレアも支持

核兵器が英国の防衛政策の要(かなめ)とされてきたことは、労働党のトニー・ブレアが首相であった頃(1997–2007年)の

- 他国から独立した核抑止力こそが英国の安全保障の基礎となってきた。Our independent nuclear deterrent has provided the ultimate assurance of our national security.

という発言に表れている。核兵器の使用に際してはアメリカのミサイルを使うかもしれないが兵器そのものは英国製であり、オルダマストン(Aldermaston)というところにある原子兵器研究所(Atomic

Weapons Establishment)で開発されてきたとされている。英国による最初の原爆実験は1952年、水爆実験は1957~58年に成功しており、それにはアメリカを含めていかなる外国の助けも借りることがなかったとされていた。それが昨年(2020年)になって初めてそれまでは英国製とされた核兵器が、実際にはアメリカのデザイン(設計)によるものであることが英国防衛省によって示唆されたというわけです。 |

|

ポラリス合意

核兵器はアメリカのトライデント・ミサイルを基盤にしたシステムに変更すると決めたのはサッチャー政権(1979年)になってからのことだが、実はその17年前の1962年12月に英国のマクミラン首相とアメリカのケネディ大統領の間で「ポラリス合意」なるものが結ばれていた。それによると、アメリカは英国に対して潜水艦発射型のミサイル・システムを提供、英国の原子兵器研究所が核弾頭を提供するという取り決めになったいた。

ドンビー教授は1980年代に自民党(Lib-Dem)のアシュダウン党首に核問題に関する助言を行う立場にあったけれど、1985年3月にアシュダウンは国会で保守党政権の兵器調達担当大臣だったアダム・バトラーという人物に「アメリカのトライデント・ミサイルを購入するということは、核弾頭そのもののデザインや部品などもアメリカのものになるのではないか」と問いただした。するとバトラーは

- 英国のトライデントD5ミサイル・システムに装備される核弾頭は英国が設計・製造するものになる。 The nuclear warheads to

be fitted in the British Trident D5 missile system will be of British design

and manufacture.

と答えたのだそうです。 |

|

「部品はアメリカ製」

そのトライデントD5が稼働するのは1994年になってからのことなのですが、それからさらに14年後の2008年3月、労働党のジェレミー・コービン下院議員が国会でトライデント計画と原子兵器研究所の役割について質問した。相手は労働党のゴードン・ブラウン政権で軍備を担当するボブ・エインズワース(Bob Ainsworth)だったが、彼の答弁は次のようなものだった。

- 英国はトライデント・システムの導入と同じ時期に新デザインによる核兵器を開発しており、弾頭は原子兵器研究所によって英国で設計・製造されたものだ。ただ、費用対効果の観点から非核弾頭の部品のある部分はアメリカから入手することにしたし、そのデザインは2020年代にまで継続するものと思われる。 The UK produced a new design of nuclear weapon to coincide with the introduction into service of the Trident system.The warhead was designed and manufactured in the UK by AWE, although it was decided on cost-effectiveness grounds to procure certain non-nuclear warhead components from the United States. The design is likely to last into the 2020s.

ただ(ドンビー教授によると)2020年にアメリカ国防省の高官が「W93と呼ばれるアメリカ製の新しい弾頭の開発計画は、時を同じくして英国で進行する弾頭交換計画を支持するものでもある」と語っている。さらに2020年8月にGuardian紙は、英国の現政権の国防大臣が米下院軍事委員会に対して、W93開発計画に対する資金の提供を行うようロビー活動を行ったと報じている。その目的は核兵器開発をめぐる米英二国間の関係をより深いものとし、それを通じて英国が何十年間にもわたって海上における抑止力を発揮する…つまりW93計画に対するアメリカの支援は、英国の弾頭交換計画の成功に欠かすことができないものなのだ、とドンビー教授は見ている。つまり核保有国としての英国は、実際にはアメリカ抜きには存在しないものである、と。

|

|

何のための「抑止力」か?

(ドンビー教授によると)結論として言えるのは、英国の核抑止策は、政府が言うような英国独自のものではないし、アメリカから独立したものでもない。ミサイルも核弾頭もアメリカの設計によるものであり、アメリカ抜きにはありえない。そもそも英国には「抑止力」さえあるのかどうか疑わしい。1974年にトルコがキプロスを侵略しようとしたことがあった。英国は条約でキプロス独立の保障国とされていたにもかかわらず、それを止めることができなかった。1982年にはアルゼンチンがフォークランドを侵略した際にもこれを止められなかった。1983年にアメリカがグレナダ(英連邦加盟国)を侵略した際にもこれを止めなかった。さらに最近の話をすると、英国は、少なくとも50年間は香港の自治を広く尊重することを約束している中英共同宣言(1984 Sino-British Joint Declaration)が中国によって破られているのに何もしていない…というわけで、ドンビー教授は

- 1962年の米英ポラリス条約の締結から60年が経つけれど、その間、英国の「抑止」力が、何かを「抑止」した例をただの一件も思いつかない。 I cannot think of one instance in the sixty years since Nassau when our nuclear deterrent has deterred anyone from doing anything.

と首をかしげています。

|

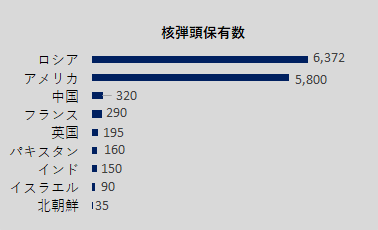

2020年9月現在 BBCのサイト |

| ▼上の数字は昨年(2020年)9月現在のものです。2010年における「見直し」の結果、英国の核弾頭保有数は180にまで下がるはずだったのが反対に増えてしまって、今では195、しかもこれから10年間で260にまで増やそうという計画になっている。主なる理由として「中国による全体的な挑戦に応えるため

(do more on the "systemic challenge" of China)」としているのですが「全体的な挑戦」って何のことかが、いまいち分からない。おそらく中国という存在が生み出す、自由や民主主義のような「体制」に対する「脅威」のようなことを言っているのかもしれない。そのような脅威には核兵器の増強で対抗するに限るってことですか?北朝鮮の「脅威」も同じこと? |

|

back to top |

5)どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

cancel culture:キャンセル・カルチャー |

保守派の雑誌、The Spectatorのサイト(3月19日)に

- Japan’s Olympic ‘scandals’ mark the arrival of cancel culture

という見出しのエッセイが載っています。東京五輪にまつわる ‘scandals’ とくれば、例の森喜朗氏がらみの件ということになるけれど、この記事に関して言うと、五輪の開閉会式の演出の責任者だった組織委員会の佐々木宏という人の辞任の話だった。佐々木氏は五輪の開会式に参加することになっていた渡辺直美というタレントについて「オリンピッグ」とブタ呼ばわりしたことが問題になってクビになってしまったという、あのこと。

そのことによって、東京五輪も 'cancel culture' に見舞われたことが示された、とこの記事は言っている。「キャンセル・カルチャー」って何のこと?と思ってネットを調べたら「知らぬはむささびばかり」という感じがするほど日本語の解説がたくさん出ていました。その一つによると

- 個人や組織、思想などのある一側面や一要素だけを取り上げて問題視し、その存在すべてを否定するかのように非難すること。 文化的なボイコットの一つ。

ソーシャルメディアの普及に伴い、2010年代半ばから多く見られるようになった。

となっています。英文の説明では 'modern form of ostracism' と。言葉の起源は古代ギリシャにまでさかのぼる。その頃は「陶器の破片・貝殻などを用いた秘密投票による10年間の国外追放」という罰があり、そのことをオストラシズムと呼んだということです。'call-out culture' とも呼ぶのだとか。

冒頭に挙げた東京五輪における佐々木宏氏の組織委員会からの「追放」などもその例である、とThe Spectatorは言っている。「オリンピッグ」程度の発言にそんなに目くじらたてるな…というわけですよね。そのことはもちろん森喜朗氏の追放にもあてはまるというわけ。要するに、メディア(SNSも含む)が焚きつける群集心理による「仲間外れ」現象のことなのですよね。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

▼最近、キリスト教の牧師さんが書いたエッセイを読む機会がありました。タイトルは「集う(つどう)喜び」というものだった。コロナのせいで、最近では教会に集まって礼拝を開くことができず、オンラインでやるところが増えているのだそうですね。この牧師さんが語っているのは「集まる」という行為と「集う」という行為の違いです。辞書によると、「集う」というのは「目的をもって自主的に集まる」ことを言うのだそうで、命令形では使わないし、人間だけに使う言葉なのだそうです。そういえば「きょうは午後~時までに集え、いいか!」なんて言わないし、甘いものの周りには「アリが集まる」けれど「アリが集う」なんて言わないよね。人間もアリも「集まる」ことはあるけれど「集う」のは人間だけ。

▼では「集まる」と「集う」はどう違うのか?この牧師さんの想像によると、「集い」は「言葉が行き交う風景」なのではないか(もちろんここで言う「言葉」には手話や点字も含まれる)、と。 言葉の存在によって「集まり」が「集い」になる。この牧師さんの言う「言葉」は中身はどうでもいいものなのか?世間話でも構わないのか?と、そんなことはないようで、コロナ禍が過ぎ去ったあとには「神に愛されている喜びを、分かち合う会話」を思い切りしたいものだ、と牧師さんは言っている。当然ですよね、「集う」という行為には「目的」が伴うのが普通なのだから。

▼むささびは教会のオンライン礼拝には一度しか参加したことがないのですが、それはコロナのせいではなくて、礼拝の場所がむささびの住居から余りにも離れていたことが原因です。そのたった一度の経験でも参加してよかったと思いました。ネットの画面に見る説教者(牧師さん)はマスクをしていたけれど、むささびはノー・マスクだったので気分も爽快だった。実際の教会の礼拝堂に100人もの人間が集まって、それが全員マスクをして…などと考えたらそれだけで憂鬱になるよね。「神に愛されている喜び」なんて、とてもとても。

▼World Metersというサイトによると、本日(2021年3月28日)現在で、コロナによる世界の感染者数は約1億3000万、回復者は約1億、そして死者は約280万人…このような数字を意味ありげに言われても、感じるのは「タイヘンだねぇ、だから?」ということだけなのでは?

▼もう一つ、生物学者の福岡伸一さんの『コロナ時代をどう生きるか~ウイルスとの「動的平衡」』というタイトルによる講演会は面白かったですよ。人間の生命というものは「絶え間なく少しずつ入れ替わりながら、しかし全体としては統一を保っている」というのがこの人(1959年生まれ)の「動的平衡」という生命観のようです。約30分に及ぶ講演の最後の方で、コロナ・ウィルスは「怖れる」のではなくて「畏れる」べき存在であると言っている。"fear" ではなくて

"awe" の気持ち。自然に対する「畏敬の念」は、日本人なら分かるんでない?いま世界中のメディアが搔き立てているのは "fear"

としか思えない。特に日本のメディアはひどいのでは?

▼今回は発行が夜になってしまいました。お元気で!

|

|

| back to top |

←前の号 次の号→

|