| BBCによると、ケニヤにいる、世界で知られているただ一匹のこの白いキリン(牡)に、このほどようやく位置情報追跡装置(GPS)が取り付けられたのだそうです。これ以外にもいたはずなのですが、今年の3月に密猟者(poachers)によって写真のキリンの家族と思われる2頭が殺されてしまったのだそうです。地元の保護団体としては、このGPSの取り付けで、四六時中監視が出来るので「密漁」も防げるのではないか、とのことです。 |

目次

1)スライドショー:むささびたちが生きた時代

2)ダイアナ妃はポピュリストだった?

3)BREXITはどうなっているのか?

4)自信過剰は伝染する?

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

|

1)スライドショー:むささびたちが生きた時代

|

|

まさか感染病などというものによって世の中がおかしくなるなんて、1年前までは思ってもいませんでした。「思ってもいなかった」といえば、あのアメリカで狂信的自国中心主義がここまで浸透するなどとは考えてもみませんでした。それやこれやで不安を感じながら、写真家集団

"Magnum" のサイトに掲載されている世界の写真家たちによる、約半世紀前の作品を鑑賞しました。ひょっとすると、むささびも「あの頃は良かった」病にかかってしまったのだろうか?などと思いながらこのスライドショーを作りました。題して「むささびたちが生きた時代」。「むささびたち」と複数形にしたのは、このジャーナルを受け取ってもらっている皆さまも「むささび」と呼ばせてもらったということです。お許しを。 |

|

back to top |

2)ダイアナ妃はポピュリストだった?

|

|

むささび自身は見たことがないのですが、英米合作のTVドラマ、The Crownは第二次大戦後の英国を「王室」というプリズムを通して語るもの(らしい)。11月15日に配信された最新シリーズでは(The Economistの表現によると)「戦後の英国を変えた」二人の女性が中心になっている。一人はマーガレット・サッチャー(1925~2013)、もう一人はダイアナ・スペンサー(1961~1997)です。サッチャーさんは1979年から1990年までの約10年間、英国初の女性首相をつとめた人であり、ダイアナ・スペンサーはチャールズ皇太子と結婚したけれど1996年に離婚、1997年にパリで交通事故による不慮の死を遂げた、あのダイアナ妃です。マーガレット・サッチャーは、産業の民営化や規制緩和のような「新自由主義」の経済政策を断行、英国を変えた存在の一人であることは間違いない。

「感情」+「反エリート」

で、ダイアナ妃はどのような形で「戦後の英国を変えた」というのか?11月12日付のThe Economistの政治コラムがそのことについて語っている。結論から言うとダイアナ妃は、自分ではそれを意識することなく英国の政治に「ポピュリズム」を持ち込んだのだそうです。サッチャーは最初から「英国を変える」ことを以て自分の使命としていたふしがあるけれど、ダイアナさんの場合はシャイで学業成績も悪くて政治などにはひとかけらの関心もなかった。彼女が有名になったのはチャールズ皇太子と結婚したからであり、それさえも「男の世継ぎ」(male heirs)を作ることが目的とされていた。つまり政治や社会問題などとは全く無縁の存在であったはず。なのに現代の英国の政治風土はダイアナ抜きには語れない、とThe Economistは指摘する。どういうこと? |

|

The Economistによると、ダイアナさんは現代政治を動かす二つの最も大きな力をミックスして「ポピュリズム」というパワフルなカクテルを作り出す才に恵まれていた。その二つの力とは「感情」(emotion)と「反エリート意識」(anti-elitism)である、と。「感情」についてThe

Economistは「人びとが彼女の痛みを理解できるのと同じように、彼女も人びとの痛みが分かる」(feeling the people’s pain

just as they felt hers)状態のことであると説明している。ダイアナはチャールズとの確執の中で彼を出し抜くことがしばしばあった。代表的な例が結婚14年目の1995年にBBCの『パノラマ』という番組におけるインタビューの中で彼女が行った発言だった。

- There were three of us in this marriage. この結婚には3人が絡んでいるのです。

- I don't sit here with resentment. I sit here with sadness because a marriage

hasn't worked. 私がここに坐っているのは「反抗心」からではありません。悲しみの気持からなのです。何故なら結婚がうまくいかなかったから。

「人間の心を持った女王に」

このころすでにチャールズはカミラ・パーカー・ボウルズと付き合っていたし、ダイアナ自身も夫のチャールズとは別に付き合っている男性がいることをインタビューで認めている。さらに衝撃的だったのは、「将来、英国の女王になるかもしれないと考えたことはあるか」と聞かれて「ノー」と答えた上に「(どうせなるのなら)人びとの心を持った女王になりたい」(the Queen of people's hearts)という答えだった。誰がどう聞いてもエリザベス女王が"people's hearts"を持っていないと言っているとしか思えない。 |

BBCのインタビューを受ける |

The Economistに言わせれば、ダイアナ妃は『パノラマ』とのインタビューによって自分を反権力のチャンピオンとして描くことに見事に成功したということになる。彼女が亡くなったとき、ブレア首相が彼女のことを“people’s

princess”と呼んだことは有名だし、彼女の葬儀でエルトン・ジョンが歌った"Candle in the Wind"という歌は、作詞家のバーニー・トーピンが1962年に36歳で亡くなったマリリン・モンローに焦点をあてて書いたものにエルトンが曲を付けたものなのだそうですね。

「英国人らしさ」を変えた?

ダイアナ妃の反エリート感覚は王室のメンバーが有している金銭的な意味での「資産」に対するものではなかった。彼女は離婚解決費用として1700万ポンド(約22億円)を受け取り、なおかつ年間40万ポンド(約5200万円)に上る金銭を受け取っており、それで十分に満足していた。彼女が反発したのは、王室の人間に許されている「裏の顔」だった。公的には品行方正の見本のように振る舞っているけれど、プライベートな部分では(例えば)キングは常に妾を持つことを許されていた。表向き正しければそれでよしとする王室にダイアナ妃は「インチキ」(humbug)を感じていた(とThe Economistは言っている)。 |

|

ダイアナ妃は自分に反対する人間ともうまく付き合うことが出来ており、誰もが彼女に親しみを感じていた。そして自動車事故による不慮の死で英国人を悲しみのどん底に落とし込んだことによって、英国王室に対する圧倒的な勝利を収めたのだともいえる、と。そんな中で、国民の間ではエリザベス女王を始めとする王室のメンバーに対しては「もっと感情を示せ」という類の声があがったりしていた。それまでは「英国人らしさ」と言えば、口を真一文字に結ぶ"stiff

upper lip"(感情を表に出さない)と決まっていたけれど、ダイアナ妃の死によって、「英国人らしさ」を代表するのは「涙にぬれた頬」(damp

cheek)ということにもなってしまった。Independent紙などは「王室がダイアナ妃のような人気を獲得したいのであれば、ダイアナ妃の葬儀の際に女王とチャールズ皇太子が抱き合って涙にくれることだ」(Queen

and the Prince of Wales to break down, cry and hug one another)と主張する社説まで掲載した。

BREXIT人間との共通点

彼女の死後、ダイアナ妃の感情的ポピュリズムは英国の政治の世界を席巻した。ブレア首相は自らを「人民のための首相」(people’s prime

minister)と呼び、Cool Britainのキャンペーンの先頭に立って、いわゆる「有名人」と時を過ごすことが多くなった。そして取り巻き連中には自分のことを「トニー」と呼ぶように命令さえしていた。ブレア後に保守党の首相となったデイビッド・キャメロンも全く同じような姿勢をとって、権威主義的なマーガレット・サッチャーとは異なる「形式ばらないこと(informality)」を売り物にするようにさえなっていた。

尤もブレアもキャメロンも通常の「政治」に関しては、国内問題であれ国際問題であれ、それまでどおりの「理性と物証」(reason and evidence)によって物事を決めるという姿勢を貫いていた。それを変えてしまったのはEU離脱を主張するBrexiteersたちだった。彼らはどちらかというとダイアナのスタイルを踏襲、「アタマより心に訴える」(appealed

to the heart rather than the head)ことに力を入れるようになった。事実ではなくて、(例えば)愛国心とか怒りの感情に身を任せるやり方です。Brexit人間たちが一様に否定したのは、上から目線で「普通の人間」を説得しようとする「エリート」の姿勢だった。それは権威をかさに着て庶民感情を否定するかのように振る舞う「王室」に反発したダイアナ妃の姿勢と同じように写った。 |

|

安全弁を壊してしまった?

Brexiteersたちは、国家の中核を成すような機関(国会・官僚機構・裁判所など)に対してさえも、自分たちに盾突く場合にはこれを否定した。彼らはある意味でダイアナ妃と同じような姿勢で「体制」(establishment)に対抗した。「理性よりも感情」(emotion rather than reason)、「エリートよりも庶民」(people rather than the elite)が大切という姿勢です。ジョンソン首相が自分を「ボリス」と呼ばせているのは、ダイアナ妃が自分を「ダイ」と呼ばせていたのと同じだ、と。As she was Di, so he is Boris.

- (ボリス・ジョンソン)本人は正真正銘の都会のエリートだが、「庶民の味方」として自分を売り込むことに成功している。 A card-carrying

member of the metropolitan elite, he has managed to sell himself as a man

of the people.

The Economist誌の創設者で、ジャーナリストであり、経済学者でもあったウォルター・バジョット(Walter Bagehot 1826 - 1877)は、“The English Constitution”という著作において、国家というものを威厳のある部分(dignified branch)と効率的な部分(efficient branch)に分けて語っているのだそうです。前者が"monarchy"(君主)であり、後者は"elected politicians"(選挙された政治家)というわけですが、バジョットの心にあったのは、感情というものは、きちんとした行動が要求される政治の世界を危機に陥れる可能性がある(emotions pose a dangerous threat to the proper conduct of politics)という現実なのではないか、とThe Economistは言っている。別の言い方をすると、王室は政治家のために管理の行き届いた体制を提供する。それによって責任ある人間が、国を運営するという困難な事業に立ち向かうことが可能になるということです。つまり・・・

- ダイアナ妃は人びとの感情・感覚を利用することで自分のキャリアを積もうとしたけれど、そのことによって(王室が英国社会に提供していた)安全弁を壊してしまったとも言える。これからの英国は、ダイアナ妃が解き放った感情的ポピュリズムなるものがもたらす結果と共存していくことになるのだ。By

using people’s feelings as the fuel for her astonishing career, Princess

Diana broke that safety valve. Britain will be living with the consequences

of the emotional populism that she helped to release for years to come.

とThe Economistのエッセイは結んでいます。 |

▼ダイアナ妃が亡くなった1997年8月31日から約1年後の1998年8月18~20日にかけて、IPSOS-MORIという世論調査機関が、ダイアナ妃および英国王室に関連する世論調査を行っています。質問の一つに「彼女の死から1年後のいまテレビがダイアナ妃を追悼する特別番組を組んだら貴方は見ますか?」というのがあったのですが、答えは「絶対見る+おそらく見る=49%」で、「絶対見ない+おそらく見ない=50%」だった。事件1年後(今から約20年前)の英国人の反応です。事件後1年の時点でさえも「見ない」が半数いたのですね。確かに事件当座はタイヘンな騒ぎであったことは事実ではあるけれど、The Economistのエッセイが言うほどにダイアナ妃は英国人の感情的な部分に影響を与えたのか?

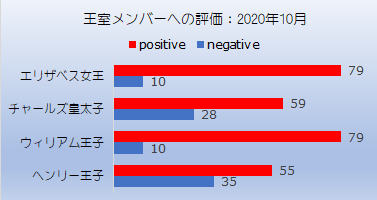

▼また2018年の世論調査で「英国は君主制を廃止して共和制の国となるべきだと思うか?」と問われた英国人の7割が「英国は君主制でいい」と回答している。さらに今年の10月に現在の王室のメンバーについて意見を聞いたところ、女王とダイアナ妃の長男(ウィリアム王子)に対する評価が圧倒的に高いという数字が出ている。これは何を意味するのか? |

|

▼The Economistのエッセイと直接関係はないけれど、中で触れられているBBCの『パノラマ』によるダイアナ妃とのインタビューに関連して、最近(2020年11月3日)デイリー・メール紙が、あのインタビューを行ったBBCの記者がダイアナ妃にインタビューを申し込むにあたって「偽造した銀行の明細書を使ってインタビューを承諾させた」という趣旨の報道を行い、これを受けたBBCが独立機関を使って調査することになったと発表したことが話題になっている。デイリー・メールの記事は、ダイアナ元妃の弟であるエドワード・スペンサー伯爵がこの疑惑についてBBC宛てに調査を要求する手紙を送ったことを詳しく伝えている。この記事はダイアナ妃に関連してはいるけれど、主に公共機関であるBBCに対する批判として書かれている。 |

|

back to top |

3)BREXITはどうなっているのか?

|

|

コロナ騒ぎのせいもあって、英国のEU離脱(BREXIT)について最近はほぼ何も語ってきませんでした。何がどうなっているのか・・・自己確認のためにも復習しておきます。

まずはっきりしていることは、英国は今年(2020年)の1月31日をもってEU加盟国ではなくなったということです。が、見た目には何も変わってない。それは現在が「離脱」にあたっての「移行期間」(transition period)にあたり、英国がEUを離脱したあとの両者の関係についての様々な取り決めを行うことになっているからです。例えば英国とヨーロッパ大陸の間に横たわる海域における漁業権、両者の間における医薬品に関する規制、さらには安全保障問題等々・・・についての両者の合意を確立するということです。 |

|

それらの合意形成の締め切りは2020年12月31日、それまでに合意が成立しないと、「合意なき離脱」(exit with no deal)ということになってしまう。EUは英国にとって全輸出の43%、全輸入の52%を占めるダントツの貿易相手であり、そのような相手と貿易についての二者間の特別な取り決めなしに別れるというのは、英国にとっても好ましいことではない。かといって移行期間の延長については、それを検討できる時期(6月)は過ぎてしまっているというわけです。

くすぶる国境問題

数ある合意事項の中でもややこしいのは、アイルランド共和国(EU加盟国)と北アイルランド(英国の一部)の間に存在する、310マイル(約500キロメートル)にわたる「国境」の問題です。このラインはEUと英国が陸地で接する唯一の国境線だったのですが、英国がEU加盟国である限りはアイルランド共和国も加盟国なのだから、人もモノも何のチェックもなく通過できていた。いわば同じ国のような状態だった。それが英国のEU離脱に伴って、両者は加盟国と非加盟国という関係になるのだから、当たり前の意味での国境が復活、人やモノの往来に際しては「検問」めいたことが必要になるということです。 |

|

ただ、アイルランドと英国の間には単なる二つの国とは言えない「歴史」があるということです。北アイルランド(英国領)では1960年代末から1998年までの約30年間、アイルランド(共和国)への帰属を主張するナショナリストと英国への帰属の継続を主張するユニオニストとの間で抜き差しならない対立関係が続き、アイルランド共和国軍(IRA)と英国軍が武力衝突を繰り返すという状態だった。98年にようやく和平合意(Good Friday Agreement)にこぎつけ、2005年にはIRAが武装解除を発表、それ以後は重大なテロ事件もなく収まってきた。北アイルランドの平和状態は、英国とアイルランド共和国の双方がEU加盟国であることと密接な関係があった。

「北」だけEU残留?!

EU離脱を主張するボリス・ジョンソン首相らにしても、アイルランドとの間にかつて存在した国境のようなものが復活することで、98年の和平合意以前の状態に戻ることだけは避けなければならないという思いは強い。そこで(苦し紛れに?)考え付いたのが「北アイルランド協定」(Northern Ireland protocol)というアイデアだった。英国のEU離脱後も北アイルランドとアイルランドの間には国境は復活しない。その代わり、英国(UK:イングランド、スコットランド、ウェールズ)と北アイルランドの間に横たわるアイルランド海峡に「税関」のようなものを設けるというもの。つまり税関は北アイルランドとアイルランドの間には存在せず、北アイルランドとUKの間に存在することになるということです。ということは、こと税関に関する限り、英国のEU離脱後も北アイルランドだけはEUに留まると言っているのと大して変わらない状態を保つということです。

ボリスのアイデアがそのまま実現すると、北アイルランドでできた製品をアイルランド(EU)へ送るについては関税が発生しないということになる。その逆も同じでアイルランドから「北」へ入ってくるモノについても、UKへ送られない限りは関税はかからない。ではUKの製品(例えばスコッチ・ウィスキー)も北アイルランド経由でEUへ送れば関税を払うことなしにアイルランドへ送れるのか?EUの製品(フランスのワインなど)は北アイルランド経由でUKへ送れば関税なしなのか?もちろんそのようなことはあり得ない。それが許されるのなら、英国は北アイルランドを通じてEUに加盟しているのと同じことになってしまう。 |

| ボリス・ジョンソンが提案している「北アイルランド協定」によると、北アイルランドとUK(イングランド、スコットランド、ウェールズ)の間(アイルランド海峡)に検問所らしきものを設け、UKから北アイルランドへ運ばれるモノについてはそこで税金を払った後に北アイルランドへ入る。税金はモノを受け取る北アイルランドの人間が払う。モノがEU向けの場合はそのままEU(アイルランド共和国)へ直行するけれど、北アイルランドに留まるモノについては、それがはっきりした時点で、すで払った税金が払い戻されるというわけ。涙が出るほどややこしい。 |

|

そこでジョンソン政権が提案している「北アイルランド協定」によると、北アイルランドとUKの間に横たわるアイルランド海峡(Irish Sea)のどこかに「検問所」を設け、UKから北アイルランドへ運ばれるモノについてはそこで関税を払った後に北アイルランドへ入り、その後に無関税でEUへ入ることが許される。しかしUKから北アイルランドへ入るモノがすべてEU向けとは限らない。北アイルランドに留まるモノについては、それがはっきりした時点で、すで払った関税の払い戻しが行われる、と。ちなみに「関税」を払うのは、北アイルランドへモノを持ち込む側ではなく、これを受け取る北アイルランドの人間なのだそうです。

バイデン政権は無視できない

考えるだけでもアタマが痛くなるようなアイデアなのですが、英国内では一応下院を通過して貴族院へ送られた。貴族院はこれを拒否して下院へ送り返したというわけですが、貴族院議員は選挙で選ばれているわけではないので、最終的には下院の意見が通ることになる。同じ国の中に関税が発生する場所とそうでない場所が存在すること自体に無理があるので、EUとの間で何か別の合意を確立する必要があるという声は英国内にもEUにも強い。

その間にアメリカでは、トランプに代わってバイデンが新大統領に就任することがほぼ間違いないとされている。トランプはBREXITに対しては好意的だったけれど、バイデンは自身がアイルランド系ということもあって、98年の和平合意が反故になるような状態(かつての国境が復活するような状態)だけは避けるべきだという意見を鮮明にしている。ジョンソン政権にとって英米の特別な関係(Special

Relationship)を堅持することは、外交方針の基本中の基本だから、ここでも英国は米国とEUの板挟み状態になってしまっている。そうこうしているうちに2020年12月31日は刻々と迫ってくる・・・というわけです。 |

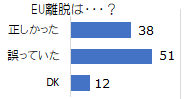

▼最近(11月11~12日)、世論調査機関のYou GovがBREXITの現状について世論調査を行ったのですが、2016年の国民投票で「離脱」が勝利したことを「正しかった」とする意見は4割に満たず、「誤っていた」とする意見の5割強を下回るという結果になっている。さらにジョンソン政権のBREXIT対応を「よくやっている」とする意見は28%で、「よくやっていない」とする意見の59%をかなり下回っている。 GovがBREXITの現状について世論調査を行ったのですが、2016年の国民投票で「離脱」が勝利したことを「正しかった」とする意見は4割に満たず、「誤っていた」とする意見の5割強を下回るという結果になっている。さらにジョンソン政権のBREXIT対応を「よくやっている」とする意見は28%で、「よくやっていない」とする意見の59%をかなり下回っている。

▼2016年という年は、アメリカではトランプ政権が誕生し、英国ではBREXITが勝利を収めて、「一国中心のポピュリズム」が大いに開花したように見えた年だったけれど、あれはどこまでホンモノだったのか?トランプの場合は、4年後の選挙で落とせばいいという考え方は成り立ったけれど、BREXITについては一たび離脱したら、そう簡単に復帰することはできない。アメリカでは(予想通り?)トランプがポシャってしまったけれど、EUに好意的であることが明らかなバイデンを相手にボリスは何をどうするつもりなのでしょうか? |

back to top |

4)自信過剰は伝染する?

|

|

BBCのサイトには、いわゆる「ニュース」以外にもいろいろと「解説」風のセクションがある。WORKLIFE というセクションは人間の生活や仕事に直結する話題を取り上げて語るもので、「ニュース」ものとは違う面白さがあります。9月29日付の WORKLIFE に出ていた "Why arrogance is dangerously contagious"(傲慢さが伝染するわけ)というのもそんな読み物の一つです。記事がやたらと長いのが玉にきずですが、生きていくうえでなかなか気がつかない「態度」のようなものを語ろうというのだからコンパクトにまとめろという方が無理なのかもしれない。イントロは次のように書かれている。

- 人間、自信過剰によって危険な思想や行動に走ってしまうことはあり得るけれど、実は一人の自信過剰は山火事のように他人にまで広がってしまう可能性がある。Overconfidence

can delude us into dangerous thought or actions – and that same arrogance

can also spread to others like wildfire, too.

|

|

この記事は、人間が陥りがちな「思い上がり」そのものもさることながら、人間の社会ではその姿勢が個人にとどまらず組織や社会全体に伝染してしまう危険性を有していることを問題にしている。記事を書いたのはBBCのデイビッド・ロブソン(David

Robson)という記者なのですが、主に話題にしているのは英ヨーク大学で社会心理学を研究するジョーイ・チェン(Joey Cheng)准教授の研究のことです。チェン准教授によると、自信過剰は一人の人間の心理にとって有害であるばかりではなく、他人に伝染するという特性も有している・・・。 |

ドライバーの過信

今から約30年も前(1980年末)のことですが、ジェームズ・リーズン(James Reason)という英国の心理学者が、自動車事故を起こす人間の心理をテーマに研究する中で、マンチェスターのスーパーマーケットの駐車場を利用するドライバー520人にインタビュー調査をしたことがある。クルマを運転するときに犯しがちな規則違反やうっかりミスの類をリストアップした上で、それぞれの運転手に過去において何回くらいその類の「ミス」を犯したか?という質問をしてみたのです。例えば「運転中にもバックミラーを充分な頻度で見ているか?」とか「交差点に近づきながら間違ったレーンに入ってしまったことは?」という類の質問です。さらにもう一つ:

- 自分の運転技術を他人のそれと比較して、平均よりも優れていると思うか、劣っていると思うか? the participants were also

asked to estimate how their driving ability compared to others’ – whether

it was better or worse than average.

という質問もぶつけてみた。そのアンケート調査の結果には、調査した心理学者自身が驚いた。「自分の運転技術は平均よりも低いと思う」と答えたドライバーは520人中わずか5人だった。1%以下ということです。それ以外は全員が平均もしくは平均以上と答えたということです。「少なくとも自分は隣のドライバーよりはうまいはずだ」(at least as good as the next person)と答えたドライバーの中には、殆ど「常習」と言っていいほどにミスや違反を繰り返している人間も含まれていた。 |

|

「平均より上」症候群!?

「何と傲慢な!」と思うかもしれないけれど、これが30年前のドライバーの心理だった。が、BBCによると、人間は現代においても、自分の知性・創造性・信頼度・思慮深さ・正直さ・親しみやすさ等々、何につけても「自分は平均よりも優れている」と思い勝ちなのだそうです。このような傾向を称して「平均より上症候群」(the “better-than-average effect”)と呼ぶのだとか。もちろんそれは英国人に限ったことではない。米ノースカロライナ大学のイーサン・ゼル(Ethan Zell)助教授が学生を相手に調査したところ、ほぼどのような事柄に関しても「自分は平均より優れている」と考える学生が多いということが分かった。 |

|

30年前にマンチェスターで行ったドライバーの調査で明らかになったのは、自分の運転技術についての過信傾向です。それによって増えるのは交通事故ですが、それが(例えば)医学の世界だとすると、医者が自分の診断を過信してしまい、それが診断ミス(diagnostic error)を惹き起こすということ。経営者が自分の能力を過信すると倒産が増えるということを意味する。場合によっては運転上のミスなどよりも深刻な事態が起こってしまうということです。

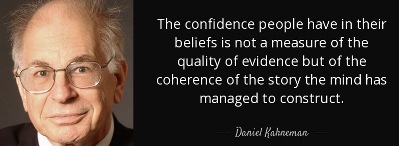

「自信過剰は偏見の母」(overconfidence is a mother of all biases)という戒めがあるけれど、経済学と心理学を一緒にしたような経済理論を展開するアメリカの「行動経済学者」としてノーベル賞(2002年)を受けたこともあるダニエル・カーネマン(Daniel

Kahneman)はかつて

- もし人間の心理を変えることができる秘訣でもあるとすれば、自分なら「優越感」という心理を人間から削除するだろう。 if he had a magic wand that could change one thing about human psychology, he would eliminate our superiority complex.

と述べたことがある。自信過剰とか優越感ほど人間に害を及ぼすものはないということです。 |

|

自信過剰が伝染するという説

ヨーク大学のジョーイ・チェン准教授の研究(社会心理学)によると、自信過剰は人間の心理にとって有害であるばかりではなく、他人に伝染するという特性も有しているのだそうであります。

- 長い間、自信過剰な人間と一緒にいると、あなた自身も自分の力を過信するようになる。 If you have been exposed to an

overconfident person, then you become more likely to overestimate your

own relative standing.

ということ。つまり自信過剰とか傲慢という心理現象には集団性もあり、一人の人間の自信過剰がその人物が属するチームや社会全体に蔓延する傾向があるということです。「自信過剰の集団性」が特に金融業界で顕著に見られることは心理学の分野でも知られているのだそうですね。そのような傾向は特定の職業とか集団のみならず「人間一般」に言えることなのか?チェン准教授が研究室で行った実験によると、性格的に控えめな人間と傲慢人間がペアを組んで何らかのプロジェクトに取り組むと、控えめ人間が自信過剰になるという傾向が顕著だった。 |

|

チェン准教授が確認したのは、ある実験参加者から伝染した「思い上がり」現象が別の人間やグループに次々と伝染していくということだった。さらに、ある分野で自信過剰にかかってしまうと、別の分野ではさらにそれが強くなるということで、これを「あふれ出し現象」(spill-over

effect)と呼ぶ。さらに悪いことに過信現象は長く続く傾向があるということ。自信過剰人間とわずか数分一緒にいただけで、わずか数日後にその人間の判断に歪みが出る可能性が高いということだった。

チェン准教授の発見は、社会現象としての自信過剰の起源を理解することに大いに役に立つと称賛する学者が多いのだそうです。もとはと言えば個人の自信過剰の産物に過ぎなかったものが、伝染して「社会基準」(social norms)のようなものを作り上げることに繋がるということです。「他者が傲慢な行動をするのを見ることで、それが文化的にも価値があり、適切なこととして受容されるようになる」(Seeing others exhibit overconfident behaviour could make it seem more culturally valued or appropriate.)という現象です。 |

過信が画一性を生む

チェン准教授の実験結果は、世の中の誰もが経験を共にしたような出来事、美的感覚、政治的な意見などの分野にありがちな人間の「画一性」(conformity)に関する研究にも役立つ。「ある他者と共にいることによって、その人間の行動様式や思考様式が身についてしまう」(Just

by being exposed to someone, you are more likely to acquire their ways

of behaving and their ways of thinking)とチェン教授は言っている。 |

|

同じことは職場でも起こるはず。例えば金融業界に身を置いた当座は冷静な計算も出来ている(pretty calibrated)かもしれない。しかし長年そこで過ごすと、傲慢なことを口にする人間にも出会うはず。彼らは口ぶりといい身振りといい自信に満ち溢れているかのように見える。となると誰でもその人間の「そっくりさん」になってしまい勝ちなのだというわけです。そのような「自信過剰の蔓延」の例として挙げられるのがアメリカのエンロンである、と。この会社はアメリカでも7番目に大きな企業だったが、2001年に破産してしまった。不正と汚職の拡大が噂されて自ら破産を宣告したのですが、かつての従業員の一人が

- エンロンの人間が傲慢にも「自分たちこそは他人よりもアタマがいい」と考えていたことは間違いない。There’s no question that

Enron people arrogantly thought they were smarter than everybody else.

と言っている。

チェン准教授は

- 我々の研究結果として言えるのは、自信過剰現象の中には社会的な伝染の結果として起こった現象もあるということだ。自信過剰病に伝染した多くの個人が社会そのものの崩壊に繋がるような行動を採用してしまったということもあり得るということだ。 Our findings suggest that some of that [overconfidence] might have been due to this social contagion effect. And that could have led many individuals to have adopted the questionable practices that contributed to its downfall.

と指摘している。 |

|

このような結果を見ると、組織と呼ばれるものが(公的機関であれ企業であれ)自分たちのところで働く人間にどのような行動を許すべきかについては慎重に考える必要があるともいえる、とチェン教授は警告しています。

- 指導者や管理者と呼ばれる人間は、個人としての人間が他の個人にどのような影響を与えるのかについて注意する必要がある。それぞれの思い上がりが極めて広範囲に拡大する可能性が大きいからだ。 Leaders and managers need to be very mindful of the effects of certain individuals on others, because their overconfidence could really spread widely.

所属している組織を健全に保つためには、自分たちが過信に陥ることなく現実的である必要がある、とチェン准教授は言っている。また過信に陥っていないメンバーは、組織全体が傲慢に陥りそうな場合にこれを食い止めることで、組織全体の目を覚ますことができる、とも。そしてBBCの記事は

- 組織を離れた個人レベルで考えるならば、誰でも自分の姿勢に対してしっかり気を配る必要があるということであり、それはクルマの運転にも当てはまる。何の根拠もなく自分の運転技術が優秀であると言うと、そのことが貴方自身の社会的なネットワークに対して過信という波を立てることになる可能性はある。それによって30年も前にジェームズ・リーズンという心理学者が記録として残した大衆幻想をさらに生き延びさせることに繋がるかもしれない。Whenever

you unfoundedly brag about your skills, you may be sending ripples of overconfidence

throughout your social network, subtly sustaining the mass delusion that

James Reason had helped document all those years ago.

と結んでいます。 |

▼う~ん、チェン先生の研究論文を直接読んだわけではないのではっきりは言えないけれど、伝染性を有するという「自信過剰」という人間特有の性癖の原因はどこにあると言っているのでしょうか?他人からうつされることもあるけれど、その「他人」はどうやって自信過剰を身につけたのか?ということです。コロナには伝染性があるけれど、発生源もあるわけよね。

▼と、そこで気になるのが「自信過剰が画一性を生む」という見方なのよね。それは確かだと思うけれど、自信過剰そのものが社会的画一性の産物なのではないか、と言いたいわけよね。つまり人間には画一性志向のようなものがまずあって、それが自信過剰を生み、さらにそれが画一性を促進する・・・と。 |

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

lockdown:都市封鎖

|

BBCのサイトによると、コリンズの英語辞書が「今年(2020年)の言葉」(word of the year)に選んだのは"lockdown"だった。コロナ禍に襲われた欧米諸国の大都市で実施された「都市封鎖」のことですが、コリンズの辞書はこの言葉を次のように定義づけている。

- the imposition of stringent restrictions on travel, social interaction,

and access to public spaces. 旅行・社交・公的な場所などに対して厳重な規制を課すること。

ただむささびがCDの形で持っているCambridge Advanced Learner's Dictionaryという辞書には"lockdown"という言葉そのものが出ていませんでした。オンライン版では、囚人たちが暴動を起こした際に牢屋に閉じ込めることというのが主なる意味として出ていました。むささびは "lockdown" を "lockout" として記憶していましたが、これは労働者を締め出すための「工場閉鎖」のことでした。 |

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼最近、若者の間で「エモい」という言葉が流行っているらしいですね。以前、「気持ち悪い」という意味の「キモい」というのを聞いたことがあったので、「エモい」も似たような意味なのかと思ったら全く違って、「何とも言えない気持ち」を表すときに使われる言葉なのだそうですね。「気持ち悪い」とは正反対で、ネットには「『切なさ』や『懐かしさ』を含む場合が多い」と出ていました。英語のemotionalが語源らしいのですが、「エモい」という音の響きからして、とてもそのような意味とは思えないのでは?

▼2番目に掲載した「ダイアナ妃はポピュリストだった?」という記事によると、「エモい」の語源とされている "emotional" はダイアナ妃のポピュリズムを象徴する要素の一つである、とThe Economistが言っていますよね。同誌によると、彼女のポピュリズムはemotionとanti-elitismを掛け合わせて作ったカクテルのようなものである、と。 "emotional" という言葉を辞書で引くと "strong feeling" と出ている。良く言えば「情熱的」だけど、別の見方をすると「ヒステリック」ということ。多数の人間をまとめていくリーダー的な人間にとって "emotion" はない方がマシかもしれないけれど、人間にはこれがつきものであることは理解する必要がある・・・つまりリーダーの資質としてはない方がいい?

▼ダイアナ流ポピュリズムのもう一つの資質とされる「反エリート感覚」(anti-elitism)は、もう少し厄介かもしれない。ダイアナさんにとっての「エリート」はエリザベス女王を始めとする英国王室の人たちだった(とThe Economistは言っている)。強い者とか権力者のような存在に対する反感は誰にでも、いつの時代にもある。現代のポピュリストの代表格はトランプであり、大西洋の向こう側の英国にいるBREXIT人間たちです。「反エリート感覚」が何故厄介かというと、ちょっと聞くともっともらしいという点です。

▼アメリカでは、オバマの民主党政権によって「アメリカの精神」が根底から破壊されようとしている、許せない!という人たちが怒りの矛先を向けているのが「リベラル野郎」たちで、彼らの眼から見ると「リベラル=エリート」です。大西洋を越えるとビジネスマンや知識人の「ヨーロッパ好き」をエリートと考える人間たちが怒っている。ただ(むささびの見るところによると)アメリカのポピュリストたちはトランプ本人に疑いを持ち始めている。英国ではポピュリストのボリスはBREXITを完成しようと思ったらコロナでにっちもさっちもいかなくなっている。コロナは

"emotion" では乗り超えることはできない。乗り超えるためには「皆で力を合わせる」こと、つまりBREXITの反対をやるしかない。

▼というわけで、何を言っているのか自分でも分からなくなってきました。先日、美しい夕焼けの向こうに富士山がシルエットで見えました。本当にエモかったです!お元気で! |

|

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|