昨日(12月22日)は冬至。本日は少しだけ春に近くなった日です。2018年最後のむささびです。今年1年、皆さまはどのように過ごされましたか?自然災害という意味ではひどい一年だったような気がするけれど、世の中の人間の動きという意味でもひどかったと思います。アメリカのトランプ、英国のBREXIT、フランスの暴動・・・ときて日本の東京地方検察庁がカルロス・ゴーン氏を再逮捕。この4件の中でむささびが最も不愉快に感じるのが最後の件です。暗い、とにかく暗い。だから不愉快なのであります。何だか春が遠くなったような気がします。

|

目次

1)MJスライドショー:町の賑わい

2)ロンドンのコリア・タウン

3)BREXIT: 「英国には失望した」

4)バートランド・ラッセルを思い出そう

5)どうでも英和辞書

6)むささびの鳴き声

むささび俳壇

|

1)MJスライドショー:町の賑わい

|

|

この7~8年、むささびは自分の生活範囲を出て旅をするということが全くなくなりました。我慢しているわけではなく、何とはなしにそのような状態になっているということです。当たり前ですが、世界中どこへ行っても町があり、いろいろな顔をした人たちが暮らしているのですよね。というわけで、今回はそのような写真を集めてスライドを作ってみました。

|

| ▼背景に使っている音楽ですが、むささびと同年輩の人ならご存知かもしれないホレス・シルバーというジャズ・ミュージシャンの代表作の一つです。タイトルは

"The Preacher" というのですが、よく聴くと「線路はつづくよ、どこまでも・・・」というアメリカの歌のメロディーそっくりです。 |

|

back to top

|

|

2)ロンドンのコリア・タウン

|

|

4か月以上も前(8月9日付)のThe Economistに、ロンドン南西の近郊にあるニュー・モールデン(New Malden)というエリアについての記事が出ていたのですが、そこは“Koreatown”と呼ばれているくらい朝鮮系の住人が多いのだそうですね。記事によると、彼らがこの町に住み始めたのは1970年代ごろからで、現在は約1万人の朝鮮系の人たちが暮らしているのだそうですが、この町にいると南北朝鮮の緊張が伝わってくる(Tensions

from Korea spread to London’s Koreatown)とのことであります。記事掲載から4か月後のいまそれが当てはまるのかどうか分かりませんが・・・

|

|

ここには3種類の「朝鮮人」が暮らしている。韓国人、北朝鮮人、そして中国系朝鮮人(Joseonjok=朝鮮族と呼ばれる)です。ここで暮らすある韓国人(男性)によると、ニュー・モールデンは「ソウル以上に保守的」(more conservative than Seoul)なのだそうです。女性は家庭を守り、子供は親の言うことに従い、大学まで進学しなければならない(Women stay at home, their kids have to do what they are told to do, they have to go to university...)等々、今ではホンモノのソウルでは消えつつある「古い価値観」が脈々と生きているとのことであります。

現在英国には600~800人ほどの北朝鮮系の人たちが住んでおり、アジアの外では英国が一番北朝鮮系の住人が多い国なのだそうです。その中でも一番多いのは中国で暮らしていて英国へやって来たという人たちですが、そうでない人はある期間は韓国で暮らし、その後に英国に移住したという人が多い。ニュー・モールデンで暮らす朝鮮人は「朝鮮人らしく振舞う」(to act Korean)ことが要求されているけれど、共産主義体制の下で生きてきた北朝鮮系の人たちは、自由に振る舞う韓国人とは感覚が異なることもあって、この町を離れる人も多いのだそうです。

- 悪い人間はどこにでも・・・

北朝鮮系住民の話:南北双方の朝鮮人はうまく付き合っていこうと努力はしているけれど、いい人と悪い人というのはどこにでもいるからね。South and North Koreans try to get along, but there are good and bad people everywhere.

|

|

中国系朝鮮人と北朝鮮系の人の間でトラブルのもとになるのが、難民申請の際に前者が後者を名乗ることが多いこと。「北朝鮮出身」という方が申請が通りやすいと信じられているとのことです(実際にはそのようなことはない)。これが北の人たちには気に入らない。5年前の2013年、北朝鮮人を名乗った30人の「中国系」の申請が却下されたことがあるのですが、北朝鮮出身の難民申請者にとっては「中国系」のニセモノのお陰で自分たちの申請までもが却下されていると思えてしまうということです。

もう一つ、ちょっと微妙なのが「北朝鮮系」と「中国系」の関係です。あるレストランでThe Economistの記者が見ていると、シェフがウェイトレスに中国語(Mandarin)で話しかけていた。シェフは北朝鮮・咸鏡南道、ウェイトレスは中国・遼寧省の出身だったのですが、シェフによると「中国系」にはMandarinしか通じないのだそうです。

朝鮮半島における政治的緊張がニュー・モールデンに反映されることもある。大体において韓国系の人びとは文在寅大統領の対北融和政策には好意的であるのに対して、北朝鮮系の人びとの間には「南の敵と融和などとんでもない」という声も聞かれる。

- 米朝会談に失望

北朝鮮系住民の話:文在寅はワシントンを訪問したときには人権派弁護士を自称していたのに今では人権活動家としての仕事は何もしていない。北に対する宣伝ビラの配布も禁止したし。(6月の米朝首脳会談については)すべての期待・希望は吹き飛んでしまった(all

hope was lost)。

英国政府の国勢調査(2011年)によると、英国で暮らす韓国生まれの数が17,394人であったの対して北朝鮮生まれは392人だった。

|

▼ニュー・モールデンの朝鮮系社会が「ソウルより保守的」というけれど、自分が生まれ育った社会を離れて外国に身を埋めようとして生活する人間が、それぞれの故郷が持っていた価値観のようなものに拘ろうとするのは自然なことではありますよね。

▼むささびは半世紀以上も前に初めてアメリカ(サンフランシスコ)で生活したのですが、その際に接した日本人一世は太平洋戦争の前に渡米した人たちだった。彼らの中には、いずれは日本に帰るつもりでいる人がかなりの数いたことを記憶しています。おそらく彼らの多くが、日本で暮らす日本人よりも「保守的」だったのではないかと想像しています。

▼英国統計局(ONS)の数字(2015年)によると、日本で生まれて英国で暮らしている人の数は約4万3000人だそうです。英国暮らしが長いむささびの友人(日本人)によると、日本人の場合、ニュー・モールデンの韓国人のように「ジャパン・タウン」のようなものを形成して生活していることはないようです。英国で暮らす日本人同士の横のつながりを保つ組織として「英国日本人会」がある。ただ「名誉会長」に駐英日本大使館の関係者が就任したりしているところを見ると、眼が現在の日本に向けられているような気がしないでもない。 |

|

back to top |

3)BREXIT: 「英国には失望した」

|

|

国民投票で「離脱」が勝利したのが、2016年6月23日。あれから2年半、何が何だか分からない状態に陥っている一方で、トニー・ブレア、ジョン・メージャーらの元首相を中心に「国民投票をやり直せ」という声が高くなっている。これに対してメイ首相が「やり直しは国民との信頼関係を裏切ることになる(break

faith with the British people)と非難、さらには強硬離脱派のボリス・ジョンソンもブレアらの動きを「吐き気がする」とまで批判したりして・・・。

国をあげて思考停止状態

要するに気の毒なほど分断・膠着状態が続いているわけですが、そんな中で12月12日付のThe Economistの政治コラムが、「BREXITのおかげで英国全体が思考停止状態になっている一方で、外国における英国のイメージが好意から失望へと様変わりしつつある」と述べている。これを読んでいると、クールな保守派エリート・メディアの代表格のようなこの雑誌までもが自信喪失状態なのか・・・と思えてしまう。

これまで英国・英国人といえば海外の識者の間では、実用的(pragmatic)で「基本的に賢明」(fundamentally sensible)な国であり人たちであるとされてきた。貿易立国として無茶はやらないし世界に向けて門戸を開放している国というイメージです。それをぶち壊したのがBREXITだった、というわけで、今や外国人が英国人について語るとき「昔は賢こかったけれど何故か気が狂ってしまった親戚」(an admired relative who has gone stark raving bonkers)という語り口になる。私が好きだったあの英国はどうしてしまったんだ?「常識」はどこへ行ってしまったのか?と、これらの言葉には、世界が何か大切なものを失った喪失感のようなものが伺える。

国際関係の素人たち

「基本的に賢明」どころか、相手にする国としては最悪の存在、即ち混乱しているくせに頑迷な国(chaotic and headstrong)、それが英国である、と。賢明なる仲間(パートナー)を失いつつあるのはヨーロッパだけではなくて世界全体がそのように感じている。このコラムによると、世界の政治指導者の間における英国のイメージとして「頑固・頑迷」の次に来るのが「素人」(amateurism)ということだそうです。BREXITをめぐる交渉で英国を代表してやって来る人間たちが余りにも無能で、離脱後の具体的な計画のようなものを全く持ち合わせていないことにEU側の担当者は戸惑いさえ覚えた。

19世紀の思想家でThe Economistの編集長でもあったウォルター・バジョット(Walter Bagehot)は、英国が3つのグループから成ると主張した。政府に代表される「効率的にして有能」(efficient)なグループ、王室に代表される「威厳に満ちた」(dignified)グループ、そして最後が「狂ってしまった」(deranged)人間たちのグループというわけです。王室の慢心、大衆紙のセンセイショナリズムにもかかわらず、英国の真ん中には常に物事を賢明に取り仕切る能力をもった人間たちがいた。だからこそ国としてまとまってきたのだ、と。なのに・・・今や外国から見るとその「真ん中」の部分が機能停止状態に陥っている。サーカスの道化役のような人間が大きな顔をしてのさばっており、賢明な人間は皆ロンドン塔に閉じ込められてしまっている(the sensible people have been locked up in the Tower of London)というわけです。

反英主義の芽生え

問題を抱えているのはもちろん英国だけではない。アメリカもフランスもそしてあのスウェーデンでさえも政府を形成するのに苦労している。英国はいまでもいわゆる「ソフトパワー」としての強さを失ってはいない。が、それがBREXITによって怪しくなっている。英国は自らの主導によって、欧米諸国を自由主義的な展望(liberal vision)のもとにまとめる役割を果たすことができたはずだった。英国こそが自由貿易とEUを世界秩序の中心に据えるべく指導的な役割を果たせたはずだった。

|

EUの中でも特に北欧諸国がBREXITに憂慮している。EUから英国が抜けると、独仏の枢軸体制が強まり、EUのパワー・バランスが南ヨーロッパに移ってしまうことを懸念している。ヨーロッパではBREXITに触発されたかのような「反英主義」(Anglophobia)の芽生えさえ見られる。ドイツのあるコメディアンなどは、「英国が出て行くのを待っている必要はない、こちらから追い出してしまえばいいのだ」と公言している。「どうせ英国なんてヨーロッパ大陸のイボみたいなものなのだ」というわけです。

最後の審判?

英国の国民投票でEU離脱派が勝利する以前から、EUにおける行き過ぎた官僚主義に対する批判の声はあった。その人たちは離脱派の勝利を「欧州の官僚主義に英国が立ち上がってくれた」として歓迎さえした。しかしそのような声もフランスのマリーヌ・ル・ペン(Marine Le Pen)やアメリカのトランプ主義者であるスティーブ・バノンのような右翼勢力に乗っ取られてしまった。 |

|

世界のオピニオンリーダーたちの間で、英国のマイナス面のみを見ようとする態度が以前よりもはるかに強くなっている。国民投票におけるBREXITの勝利は、この国が以前から抱えている問題を浮き彫りにしたとも言える。例えば専門的な知識や経験を有した人間よりも「誤った自信とこけおどしだけが得意な人間」を育成しているエリート教育がある。しかも政治指導者たちがオックスブリジのエリートたちに占領されている。彼らは何でもかんでもロンドン中心の発想に陥って英国の大衆の気持ちなど忘れてしまう。さらに保守党は陳腐な凡人(pompous mediocrities)を生み出している。

- BREXITは単なる「間違い」と言って済ませられるようなものではない。それは英国にとって「最後の審判」になり得るものであるということなのだ。

The reason Brexit is doing so much damage is not just that it is a mistake. It is a reckoning.

|

▼12月15日付の朝日新聞のサイト(欧州季評)に「英国のEU離脱 貧困を直視せぬ指導者」というエッセイが載っています。著者は英国在住でジャーナリストのブレイディみかこさん。BREXITによる混乱と分断も深刻だが、これまでの8年間にわたる保守党政権の緊縮財政が生み出した貧困はもっと深刻だと言っている。彼女のメッセージは次の言葉に要約することができると思います。

- EU離脱は排外主義やEUへの反感だけが起こしたものではない。その底には、経済や社会に対する人々の強い不満と怒りがあった。

▼BREXITが国民投票で勝利したについては、離脱派のリーダーたちが掻き立てた反移民感覚や英国中心主義、反EU観などが大きな役割を果たしはしたけれど、ブレイディみかこさんの見るところによると、「貧困」がなかったならばBREXIT派が勝利することはなかったかもしれない。そして社会の格差や貧困を生み出した一つの原因が、The Economistのようなリベラル思想が推進した自由主義経済にあり、それによってはじき出されてしまった階層の怒りがBREXITに繋がったという部分もあると告発しているわけです。

▼そのような側面はあるけれど、いまいち分からないのは、格差や貧困によって火がつけられた「人びとの怒り」がなぜBREXITのような右翼思想の台頭に繋がったのかということです。BREXITに投票した怒れる貧困層は英国のEU離脱後にどのような社会を期待したのかということ。何も期待などしておらず、とりあえず現状破壊だけを望んだということなのか?

▼EU離脱論者は、EUから独立した"Global Britain"(かつての大英帝国を思わせる)の復活を叫んでいるし、トランプ支持者たちは排外主義・一国主義によって"Make

America Great Again"などとスローガンに酔ってしまっているように見える。反移民・排外主義に酔ってしまっているように見える「怒れる貧困層」にどのような未来が期待できるのか?さらに言うと、現在のような混迷状態を生み出したについて「怒れる貧困層」には何の責任もないのか?ということです。

|

|

|

back to top |

4)バートランド・ラッセルを思い出そう

|

|

何とはなしにインターネットの世界をぶらぶらしていたら、今からほぼ60年前の1959年に英国の哲学者、バートランド・ラッセルが、BBCのFace to Faceというラジオ番組と行ったインタビューのことが出ていました。ラッセルは1872年に生まれ1970年に97才で死去しているから、このインタビューは彼が87才のときに行ったということになる。インタビューの最後の部分で司会者が

- 自分が生きた人生とそこから得た教訓について後世に伝える価値があるものがあるとすれば、それはどのような事柄か?

What would you think it’s worth telling that generation about the life you’ve lived and the lessons you’ve learned from it?

と質問したところラッセルは「伝えるべきことは二つある」(I should like to say two things)として「一つは知(intellect)に関係しており、もう一つは道徳(moral)に関することだ」として次のように答えている。

- 事実がすべてだ

- まず「知」については、どんな事柄を研究し、どのような哲学につい考えを巡らそうが、自分自身に問いかけるべきことはたった一つしかない。それは「何が事実なのか?その事実から出てくる真実は何なのか?What

are the facts, and what is the truth that the facts bear out?」ということだ。自分自身が信じたいと思っている事柄や社会の利益に繋がるだろうと自分で考える事柄によって自分を変えてはならない。事実だけを見ろということだ。

つまり自分自身の希望的観測に基づいて世の中を変えようなどと思うのは誤っているということ。数学者のラッセルらしい言葉です。そしてもう一つ・・・

- 愛は賢明・・・

- 道徳について言いたいのは単純で、「愛は賢明であり憎しみは愚か」(Love is wise; hatred is foolish)ということだ。お互いが繋がりあっていることがますます多くなりつつある現代においては、お互いに対して寛容になることが必要だ。自分たちがイヤだと思うことを口にする人間が存在するという事実に慣れること。ともに死ぬのではなくてともに生きるようとするのなら、ある種のチャリティ精神や寛容の精神(a

kind of charity and a kind of tolerance)を学ばねばならない。それは地球で人類がこれからも生きていくために絶対に必要なこと(absolutely

vital)なのだ。

「愛は賢明であり憎しみは愚か」という言葉は、とりようによっては「情緒的」という気がするけれど、人間が死滅しないための知恵は「違い」を認め合うという態度からのみ生まれるというのは真実ではありますよね。ラッセルについては、5年前のむささびジャーナル282号でも取り上げているのですが、彼が唱えた「市民不服従」(civil disobedience)の思想は、「沖縄」や「外国人労働者」などの問題に関連して、現代の日本でこそ見直されるべき態度かもしれない。

むささびで取り上げたラッセルの言葉を2つほど改めて紹介しておきます。両方とも1961年2月17日付のNew Statesmanに寄稿したエッセイからピックアップするものなのですが、当時アメリカが英国の基地にポラリス核弾道ミサイルを配備しようとしたことへの抗議活動を呼びかける内容のエッセイだった。

- 民主的な政府も間違いを犯す

- 民主的に選ばれた政府が残虐な行為(atrocious actions)を命令することはあり得ないという理屈は成り立たない・・・ということはそのような政府が残虐な行為を国民に命令するようなことがあった場合でもそれに逆らうのは誤りだという理屈も成り立たない。

ややこしい言い方ですが、要するに「民主的な選挙で選ばれた政府は国民の声を反映しているのだから、その政府のやることに逆らうことは国民の声に逆らうことになる」という理屈は間違っているということです。そんなこと当たり前ではないかと思いますよね。でも現実にはそのような誤った理屈が罷り通っていると思いません?EU離脱の国民投票で「離脱」が「残留」を3%程度上回ったことだけをもって「国民の意思」であるとしたメイ首相の判断は明らかに誤っていた。

- 現在、(英国)市民の間には、個人は政府に対して何もできない(individual is impotent against governments)、その政策がどのようにひどいものであろうとも、それについて個人にできることなど実際には何もない(there

is nothing effective that private people can do)という諦めの感覚がある。

この頃の英国はハロルド・マクミランの保守党政権だったのですが、米軍基地へ核弾道ミサイルを配備することについてラッセルが「偶発的な核戦争の危機にもっと注目すべきだ」と指摘したのに対してマクミラン首相が「偶発戦争など絶対に起こらない」(there will be no war by accident)と断言した。それについてラッセルは「過去において雁が飛ぶのを見てロシアが発射したミサイルであると勘違いしたケースもある」と反論したりしている。

| ラッセル語録 |

人間性

自分の人間性だけを考えよう。その他のことはどうでもいい。

|

得意なもの

自分が得意なものは、必ず幸せの役に立つ。

|

良き人生

良き人生とは愛に触発され、知識によって導かれるものだ。

|

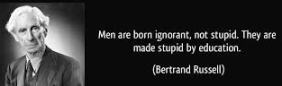

無知と愚かの差

|

人間、生まれたときは無知ではあるが愚かということはない。教育によって愚かにさせられるのだ。

|

賢者と愚者

|

世の中にとって最大の問題は、愚者と狂信者が常に自信満々で確信に満ちているのに対して、賢い人間のアタマはいつも疑問で一杯ということだ。

|

宗教とは

|

宗教は基本的かつ第一義的に恐怖を基盤として存在している(と自分は思っている)。

|

信念について

|

| 私は自分の信念のために死ぬなどということは決してしない。自分の信念が間違っているということだってあるのだから。 |

|

▼ラッセルが生きていてBREXITの英国を見たら何を想うのでしょうか?「語録」の中にある狂信者に対する嫌悪感からすると、離脱論者やトランプ人間はラッセルにとって最も忌むべき存在ということになるのでは?ちなみにラッセルが生きていた頃の英国はEUの前身であるEECにも入っていなかった。加盟申請が2回も却下されたから。

▼「語録」の中には入れなかったけれど、ラッセルによると文明の歴史は「専制政治」と「無政府主義」という両極端の間を行ったり来たりすることだった。つまり一方が他方を育むという関係です。その悪循環に陥ることを避けようとするのがリベラリズムの思想というわけです。非合理なドグマに頼らず、必要以上の規制を課すことをしない社会秩序の構築と維持ということ。規制はコミュニティを維持していくために必要最小限のものにするということ。 |

|

|

back to top |

5) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

backstop:安全策

"backstop"をOxford Dictionaryで見ると

- A thing placed at the rear of something as a barrier or support.

という説明が出ている。「何かの後ろに置いて障害もしくはサポートの役割を果たすもの」ということですよね。典型的なのが野球のバックネット。ピッチャーが捕手さえも取れないような暴投をやってしまっても、バックネットを越えて観客席にボールを飛び込むことはまずない。つまり最後の頼りになる安全柵・安全弁というわけですが、それが比ゆ的に使われたのが、英国のEU離脱をめぐるアイルランドと北アイルランドの国境問題です。

|

|

英国のEU離脱後もEU加盟国アイルランドと、地続きの英領北アイルランドの間に厳しい国境管理を設けないことにする・・・ということでは両者の意見が一致しているのですが、加盟国と非加盟国の間でどうやってそれを実現するのか?厳しい国境管理を復活させないための「安全弁」として考えられているのが、EUと英全土を単一の関税区域に置くというアイデアです。

要するに関税に関する限り英国はEUのシステムに参加し続けるということです。但しそれは2019年3月29日の離脱後、2020年末までEUの単一市場にとどまる移行期間中にこの問題を解決できない場合の"backstop"として考えられているということです。移行期間が終わるまでに、何らかの合意によって「厳しい国境」(ハードボーダー)が復活せずに済むような策が見つかれば"backstop"のようなものを考える必要はなくなるのですが、果たしてそんなものが見つかるのでしょうか?それが見つかるくらいなら「安全策」なんて考える必要がないのでは?その意味では"backstop"なるものを採用するということは結局EUに留まるというのと同じことになるのではないかというのが強硬離脱派の懸念です。

|

back to top |

6)むささびの鳴き声

|

▼イントロの部分で、「ゴーン氏の再逮捕によって世の中ますます暗くなった」と言いました。元々が有価証券報告書への虚偽記載などという、日産自体が罪に問われるべき事件に地検などという組織が乗り出したこと自体が情けないと思っていたのに、今度は「日産に損害を与えた特別背任」の罪で再逮捕・・・要するに日本では企業が自分を治めることができないとなると国家権力にお任せするということになるってことですね。世の中、暗くなって当たり前ですね。

▼日本が国際捕鯨委員会を脱退するかもしれないということについて、12月21日付のGuardianが「恐ろしいハナシだ」(horrifying)というコラムニストのエッセイを載せています。

オーエン・ジョーンズという人なのですが、彼の意見を一言でいうと「人間は地球の守護者となるべきであって虐殺者であってはならない」(Humans should be the Earth's custodians, not its butchers)ということになる。

▼8年ほど前のむささびジャーナルに「捕鯨の何が悪いのか?」という見出しの記事を掲載したことがあります。イングランドで捕鯨のことについてある英国人と議論したときのことを書いているのですが、その英国人もガーディアンのコラムニストと全く同じ議論をしていました。即ち

- この世の中には、一番上に神という存在があり、その下に人間、さらにその下に動物がいる。この関係からして人間が、絶滅の危機に瀕している動物を守るのは神に対する義務でもある。

ということです。

▼この人はかなり熱心なキリスト教徒だったのですが、彼の理屈によると牛や豚を殺してその肉を食するのは許されるけれど、鯨の場合は絶滅の危機に瀕しているから許されない・・・ということになる。それに対して私が「どの動物は殺しても構わないが、どの動物を殺すことは許されないということを人間が決めるということか?」と問いただすと「そうだ、人間にはそれを決める義務があるのだ」と言っていた。

▼で、私が訳の分からない英国人を教育してあげようという親切心から「人間にはそんなことを決める権利も義務もない。私は草刈りをするときだって、刈られる草に対して申し訳ないような気になりながらやる。でも自分の庭をきれいにしたいのだから草刈りは止めない。ただ申し訳ないと思いながら刈るのと、何とも思わずに刈るのでは違うと思う」と自分でもよく分からないことを言ってしまった。それに対する英国人の反論には驚きました。「植物と動物は違う。草はいくら刈っても構わない」というのであります。

▼この議論をした数日後、あるノルウェー人と知り合いになり、捕鯨が話題になったので、あの英国人との議論の話をしました。私としては、ノルウェーは捕鯨国なのだから、てっきりその英国人の反捕鯨論には反対なのかと思っていたのですが、彼は明確に「絶滅の危機に瀕している動物を守るのは神に対する人間としての義務だ」という意見には賛成だった。「つまりあなたはクジラの肉は食べない・・・と?」と聞くと「食べますよ。鯨肉のいいところは、牛肉や豚肉のようにお腹にたまらないってこと」とのことだった。彼によると「鯨が絶滅の危機に瀕しているという発想自体が誤っているのだ」ということだった。

▼後日談ですが、今年9月にむささびジャーナルの英文版に "Why do I not eat whale meat?" というエッセイを載せ、上の経験のことを書きました。「私が子供の頃のようにクジラの肉は食べないのは簡単に手に入らないからであって、人間が動物たちの守護者べきだと思っているからではない」という趣旨のことを言ったつもりだったのですが、スコットランドの友人が「素晴らしい!」(Excellent

piece!)というコメントをくれました。

▼1年間お付き合いを頂き有り難うございました。来年もよろしくお願いします。 |

|

back to top |

←前の号 次の号→ |

|