自宅から見える丘の緑がぐっと濃くなってきました。もう5月なのですね。暖かいのは本当に有難い。キュウリ、トマト、カボチャ、ミニ大根、シュンギク・・・いろいろ植えるのですが、殆どまともには育たない。ノラボウという野菜をご存じで?埼玉県西部の特産らしいのですが、実に生命力のある野菜で、むささびでも育てることができます。味噌汁からスパゲッティまで殆ど何にでも合う・・・もうそろそろ食べごろはお終いです。

|

目次

1)「マクロン大統領」とBREXIT

2)ドゴールが英国を拒否した理由

3)ジブラルタルとBREXIT

4)「解散」に踏み切ったメイさんの思惑

5)命の終わり方

6)どうでも英和辞書

7)むささびの鳴き声

|

1)「マクロン大統領」とBREXIT

|

|

来週の日曜日(5月7日)のフランス大統領選挙の決選投票ですが、現在のところではエマヌエル・マクロン候補が有利とされていますよね。マクロン氏は親EUの若きリーダーで、ネットなどで読む範囲においては、「中道左派」という点で、いまからざっと20年前の英国に登場した若き労働党のリーダー、トニー・ブレアという感じでありますよね。

|

|

ファイナンシャル・タイムズのサイトに「エマヌエル・マクロンの登場がBREXITにとって何を意味するのか」(What Emmanuel Macron means for Brexit)という見出しの記事が出ています。書いたのはジェームズ・ブリッツという記者で、「マクロンが大統領になると、BREXITの交渉が多少面倒なことになる」(his

election could make matters a good deal tougher for the British in Brexit

talks)とのことであります。

まず、これはマクロン本人の意思とは関係ないけれど、彼が大統領になることで、昨年6月のBREXITに始まり、アメリカにおけるトランプの登場などに象徴される「ポピュリズムの波」に歯止めがかかるかもしれないということ。マクロンが勝ったというだけで、ヨーロッパを襲っているポピュリズムの波が止まるとは限らないけれど、BREXITの動きそのものがヨーロッパ各地に広がる反EU運動の一環だというのがBREXIT推進派の意識であったことは確かなことで、マクロン大統領の誕生はBREXIT推進派にとっては冷水を浴びせかけられるような思いにかられるものであることは間違いない。 |

|

マクロン自身が確信を持ったEU支持論者で、EUの加盟国であるということが何を意味するのかということについての自分自身の考え方を「古典的な考え方」(a

classical view)と呼んでいる。彼によると、モノ、サービス、資本、人間の移動の自由は切り離して語れるものではない(indivisible)。「それについては譲るつもりは全くない」(I

don’t want to accept any caveat or waiver)と語ったことがある。

つまりメイ政権がこれからEUと交渉する過程において「資本移動の自由は賛成だが、人間の移動の自由はイヤだ」などと言っても受け付けない、と。マクロンは昨年、EUを離れる英国について一切の特別扱いはしないと明言したことがある。「BREXITについては厳重な態度で臨む」(I am attached to a strict approach to Brexit)と言っている。

|

|

ブリッツ記者によると、マクロンはむしろBREXITをフランス経済のために利用しようとする可能性もある。つまり英国が離脱するのを機にヨーロッパにおける金融ビジネスの中心をパリに持ってこようとするということであり、有能な人材をフランスに呼び寄せるアイデアもあるのだそうです。

現在は選挙期間中であり、マクロンが実際に大統領になるかどうかは100%確実なところは分からない。さらに彼が大統領に就任した後にもEU離脱後の英国に対して厳しい態度で臨むかどうかはまだ分からない。対テロ対策のこともあって、英国とは外交・安全保障の点では緊密な関係を保つことを望んでいることは間違いない。

- しかしながらマクロン氏の考え方の中核にあるものは変わらない。彼にとってはEUの力を維持することはフランスと英国の経済関係を強化する以上に重要なことである。そのような世界観自体は容易には変わらないだろう。

But Mr Macron’s core philosophy is not in doubt. He believes that maintaining the strength of the EU is more important than boosting France’s economic ties with the British. That world view will not change easily.

というのがブリッツ記者の結論です。

|

| ▼マクロンという人のEU論がもう少し詳しく分かるような記事(英文)を探したのですが、いまいち見当たりませんでした。むささびが知りたい、紹介したいと思ったのは、マクロンの親EU論と英国の親EUの人たちの感覚の差のようなものがあるのかどうかということです。昨年の国民投票に向けてデイビッド・キャメロンらの「残留派」の人たちがいろいろ喋ったのですが、どれもが「EUを離脱したら英国はタイヘンなことになる」という怖がらせ論ばかりだったのですよ。その点はファイナンシャル・タイムズも似たようなものだった。それだけではEUに残ることのマイナス面だけを強調するBREXITに対抗するには不十分だった。 |

|

back to top |

2)ドゴールが英国を拒否した理由

|

|

英国とヨーロッパの関係について、4月20日付のLondon Review of Books (LRB) 誌のサイトにブッカー文学賞の小説家、ジュリアン・バーンズがエッセイを寄稿しています。バーンズ本人は英国のEU離脱には反対の立場のようなので、エッセイもBREXITの熱気に対する苦々しい雰囲気にあふれています。が、かなり長いものなので、一か所だけ抜き出して紹介します。

|

|

過去にも何度か触れたけれど、英国がEUの前身であるEEC(European Economic Community)に加盟したのは今から44年前の1973年のことですが、その前に63年と67年の2回にわたって英国のEEC加盟申請がフランスのドゴール大統領によって却下されています。なぜドゴールは英国の加盟を拒否した理由についてはいろいろなことが言われている。英国の加盟を許すと、いずれヨーロッパはアメリカに乗っ取られる・・・とドゴールが考えていたというのもあるし、第二次大戦中に彼がロンドンでチャーチルから受けた「無礼な扱い」を根に持っていたというのもある。が、ジュリアン・バーンズは次のように書いている。

- 「英国の加盟に対する)ドゴールの反対は極めて簡潔な言い方で表現されていたのだ。英国人はヨーロッパの仲間入りをさせるべきではない、彼らにはコミュニティ感覚というものがない・・・これがドゴールの言い分であったわけだ。何十年も経た現在、我々英国人は彼が正しかったことがよく分かるのだ。

But his expression of them was precise. The British, he said, should not

be allowed to join Europe because they were not communautaire - not ‘community-minded’.

And now, decades on, we can see that he was right.

|

|

|

ジュリアン・バーンズによると、外国人が「極めて英国的」(tres British)と表現するイメージとして「ユーモア感覚」(humorous)、「エキセントリック」(eccentric)、「寛容」(tolerant)などが挙げられる・・・と英国人は考えがちであるけれど、英国人はまた外国人の間では「冷たい」(cold)、「傲慢」(arrogant)、「利己主義的」(self-interested)、「暴力的」(violent)、「偽善的」(hypocritical)という評判もあるということに気が付いておくべきだと指摘しています。

ジュリアン・バーンズによると、英国がEUを離脱することが決まったとき、彼の近所に住むフランス人の女性が「フランスへ帰ろうかしら」ともらしたことがあるのだそうです。彼女は30年も英国で暮らしているのだそうですが、帰国しようかと考えた理由について「また英国人たちに憎まれることになりそうだから」(Now people will hate you again)と語ったとのことで、バーンズは彼女が "again" という言葉を使ったことに注意を払うべきだと言っている。これまでにも同じようなことがあったということですよね。

| ▼「英国人にはコミュニティ精神がない」というドゴールの言葉ですが、昨年の国民投票に向けて展開された英国内の喧々諤々を見ていて感じたのは、要するに英国人はヨーロッパ大陸を自分たちの場所であるとは考えていない(感じることができない)ということ。多分、陸続きなのかどうかに関係していると思うけれど、EECに入ったのも、それが持つ経済的な力を自分たちも利用したかったということが理由だったということですよね。ヨーロッパ大陸において陸続きに接触し合っている国々が持っている「コミュニティ精神」のようなものは、英国人には希薄だった、と。その意味においてドゴールの観察は当たっていたかもしれないよね。 |

|

back to top

|

3)ジブラルタルとBREXIT

|

|

ジブラルタル(Gibraltar)ってどこにあるか、ご存じで?スペインのイベリア半島のそのまた南端の半島部にある「英国領」(直轄植民地:中国に返還される前の香港と同じ性格)で英国海軍の軍港がある。人口は3万2000人。BBCの解説によると、

- 711年:イスラム教のウマイヤ朝のターリク・イブン・ズィヤードという軍人が征服

- 1462年:スペイン領に

- 1501年:正式にスペインに併合される

- 1704年:スペイン継承戦争中にイングランドが占領

- 1713年:スペインが英国(Britain)に割譲

- 1830年:英国の直轄植民地に

という歴史を経て、いまでも英国の領土ということになっているのですが、これまでにも何度となくスペインが領土権を主張、英国と対立してきた経緯がある。一時はスペインと英国の共同統治が提案され、ジブラルタル国民による国民投票が行われたことがあるけれど、これは99対1という圧倒的多数で拒否された。そのジブラルタルをめぐって英国の保守派がスペインとの戦争も辞さずというニュアンスの発言をして問題になっています。

|

|

3月29日、英国政府がEUに対して正式な離脱通知を行ったことで、これから2年間かけて英国とEUの間で、これからの英国とEUの関係についての交渉が行われるわけですが、この交渉に臨むEU側の文書の中に次のような文言が入っていた。

- 英国がEUを離脱した後の将来におけるEUと英国の関係についての合意事項は、スペイン・英国両政府の合意なしにはジブラルタルには適用されないこととする。

After the United Kingdom leaves the Union, no agreement between the EU and the United Kingdom may apply to the territory of Gibraltar without the agreement between the Kingdom of Spain and the United Kingdom.

例えば、英国とEUの間で両サイドからの移民の数の制限についての交渉が行われるわけですが、そこで交わされる取り決めの類がジブラルタルにも適用されるためには、両政府の合意が必要・・・ということはスペインが拒否権を行使できる可能性を認めたものであり、「英国の領土」で暮らす「英国人」であるにも拘わらずジブラルタル人だけはスペイン政府の方針に縛られることになるというわけです。

|

|

最近になって、キャメロンの前の保守党党首だったマイケル・ハワード氏(貴族院議員)がテレビのニュース番組でこの問題についてコメントする中で「ジブラルタルの主権を守るためにはスペインとの戦争も辞さない」という趣旨の発言をして話題になってしまった。ハワード氏は、35年前のフォークランド戦争で軍隊を送り込んで勝利したサッチャ-首相のやり方を称賛、

- 現在の女性首相(メイのこと)も、彼女の大先輩と同じような決意をもってジブラルタル問題に臨むことは、100%間違いない。

And I'm absolutely clear that our current woman prime minister will show the same resolve in relation to Gibraltar as her predecessor did.

などと発言、大衆紙のThe Sunなどを喜ばせています。BBCなどの報道によるとメイ首相もスペインの外務大臣も、このハワード発言については「アホらしい」と一笑に付しているようなのですが・・・。

|

英国人のEU問題への関心度

|

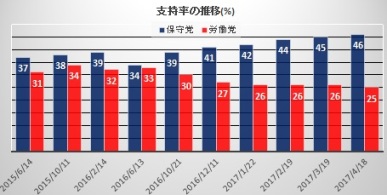

まさかジブラルタルをめぐってスペインとの戦争なんてことになることはないと思うけれど、それもこれも英国のEU離脱なんてことがなければ問題にもならなかったことですよね。離脱をめぐる国民投票では1700万票 vs 1600万票でBREXITが勝ってしまったのは事実ではあるけれど、普通の英国人は本当にそれほど反EUだったのか?という疑問を持たざるを得ないのが上のグラフです。ちょっと見にくいかもしれないけれど、過去約10年間の英国人のEUへの関心の度合いを示すものです。

The Economist誌が4月3日付のサイトで紹介しているのですが、「EUは英国が直面している最重要問題の一つ」(EU is one of the most important issues facing Britain)と考えている人の割合は、2006年の時点では殆ど0%であったものが、2017年の現在では50%を超えるまでに至っている。この間、2013年1月にキャメロン首相が「2015年の選挙で保守党が勝利したら」EUへの加盟継続を問う国民投票を実施すると約束したわけですが、2015年の選挙の時点でもEUに対する関心は10%にも達していなかった。

|

|

キャメロン本人は加盟継続を主張していたのですが、保守党内の右派勢力からの突き上げもあって国民投票を約束しなければならなかった・・・とキャメロンは言っている。なぜ保守党内の右派勢力がやいやい言っていたのかというと、極右政党である独立党(UKIP)が人気を得ていて、保守党右派の選挙地盤に食い込むという現象が見られたから。The

Economistに言わせると、国民的にはさしたる話題でもなかったEU加盟継続問題を、党内事情によって「国民投票」という大々的なものにしてしまったのはキャメロンの誤りだった、ということになる。

|

| ▼返す返すもEU加盟をめぐる国民投票などやるべきではなかったわけですが、ジブラルタルをめぐる保守党幹部の発言を聴いていると、英国の保守層が抱えている好戦的性格に感じ入ってしまいますね。実はフォークランド戦争でサッチャーが軍隊を派遣した際にも同じようなことが言われたのですよね。とてつもない税金を費やして軍隊まで派遣して、何を守ったというのか・・・?あえて言えば国民的団結心ということになるけれど、実際には殆ど何の意味もなかった。 |

|

back to top

|

4)「解散」に踏み切ったメイさんの思惑

|

|

6月8日に英国で総選挙が行われることになったことは、日本でもかなり幅広く、詳しく伝えられています。なぜ今選挙なのか?何のための選挙なのか?この際、選挙の実施を決めたメイ首相の意図などを確認しておきましょう。参考にするのは4月22日付のThe Economistのサイトに出ていた記事ですが、他にもいくつかあります。いずれにしても読んでいると現在の英国の社会・政治の状況が見えてくるように思います。

まずは選挙の実施を決めたメイさんの思惑から。当然、英国のEU離脱が中心テーマなのですが、選挙実施を発表する中でメイさんが使った次の言葉がメディアでは大いに報道されている。

- The country is coming together but Westminster is not.

(EU離脱をめぐって)国自体はまとまりつつあるのに、ウェストミンスターはそのようになっていない。

現在の下院の議席数

|

「ウェストミンスター」は日本でいうと「東京・永田町」です。即ち、これからEU離脱に向けて様々な交渉をしなければいけないのに、政治の世界がまとまりを欠いているようではまともな交渉などできっこない、だから・・・というわけですね。英国はこれから2年かけて離脱後のEUとの関係について交渉することになっている。例えば現在は英国民も他のEU加盟国民も自由にお互いの国で暮らすことができるけれど、離脱後はどうするのか?EUが持っている「単一市場」(single

market)に対する英国企業の自由なアクセスの問題などもある。なるべく英国に有利な条件を勝ち取るためにはメイ政権そのものの支持基盤が盤石でなければならない。現在のところ保守党が単独過半数を確保しているとはいえ、野党との差はたった17議席でとても盤石とは言い難い。この際、圧倒的多数ということにして交渉に臨みたい、と。そりゃそうだ。

ただ、ここで選挙をするについてはリスクもある。昨年6月の国民投票で1700万人が離脱に賛成したとはいえ、反対票だって1600万もあった。あれから世論も変化しており、選挙で離脱派が勝利するという保障はない。そもそもメイさん本人がこれまで「選挙はやらない」と言ってきたのに、それを翻すなんて、「約束は守る」ことで評判の彼女自身の名前にキズがつく。なのに何故?The Economistの政治コラムは

- ここで選挙するのはリスクも高いけれど、見返りも大きい。勝つことで彼女の権威が高くなるし、彼女の名前が歴史にも残る。

Calling an election was the sort of high-risk, high-reward manoeuvre that could allow her to stamp her authority on the country and her name in the history books.

と考えたのではないかと言っている。

The Economistの政治コラムは彼女の人となりについても書いているのですが、そのあたりのことについては以前のむささびジャーナル(304号・305号)でも触れたのでここでは止めておきます。ただ6月8日の選挙は彼女の楽勝で、狙いどおり保守党が「圧倒的多数」を獲得することになるであろうと予想しています。第一野党である労働党が弱いこと以外に、本来は親EUの筆頭ともいえる自民党(Lib-Dem)がリーダーのカリスマ性の弱さが故にいまいち目立たないこと、スコットランドの独立とEU加盟を主張する民族党(SNP)も一時の勢いを失っていることなどがその理由に挙げられている。

ただ・・・選挙には「圧勝」しても、EU離脱をめぐる国論の二分状況そのものが急に変わるとも思えず、メイさんが率いる英国が「深く分裂した国」(a deeply divided country)であることに変わりはないだろうとのことであります。

|

| ▼上のグラフは、前回(2015年)の選挙直後から今までの保守党と労働党の支持率の推移です。ずっと保守党がリードしているのですが、特筆すべきは昨年(2016年)のEU関連の国民投票直前には両党がほぼ互角であったのに、7月にメイが首相になってからは圧倒的に保守党がリードしているということ。労働党が勝手にこけたということもあるのですが、BREXITをめぐる国内対立に不安を感じる有権者がメイに希望を託しているということもある。ただ対立そのものはなくなっていない。つまり今の英国は、ティリーザ・メイが進めるEU離脱を中心に国内的にまとまることができるのか?ということですが、労働党が今の状態では「とりあえず保守党しかないもんな」という感じで、どことなく日本の政情と似ているような・・・。 |

|

back to top |

5)命の終わり方

|

|

4月29日付のThe Economistが、ビジネス誌にしてはちょっと変わった社説を掲載しています。「人間の死」をテーマにしており、「命の終わり方」(How life ends)が主なる見出しで、社説のメッセージとして

- Death is inevitable. A bad death is not

と書いてある。「死ぬことは避けられない。が、悪い死は避けられるはず」ということですよね。死ぬことに良し悪しがある・・・と。 |

|

社説と一緒にKaiser Family Foundation(KFF)というアメリカのthink-tankがアメリカ、日本、イタリア、ブラジルの4か国で行った調査結果に基づく "A better way to care for the dying" という特集記事も掲載されているのですが、例えば日本では重病患者の治療を行う医者のほとんどが自分の患者が助かる見込みがないことを知りながら、最後まで患者の口からチューブを突っ込むような状態に置いている。またアメリカでは末期がんの患者が死の2週間前まで殆ど意味のない化学療法を続けさせられる。

The Economistによると20世紀初頭(1900年)の人間の平均寿命は32才(!)だったのに現在では71.8才にまで伸びている。幼児の死亡率がかつて比べると飛躍的に低下したということもあるけれど、成人寿命が延びたということも大いに影響している。英国人の平均寿命は83才だそうですが、1900年当時に比べると13年伸びている。また27年前の1990年当時、慢性疾患(chronic diseases)が死亡原因の半分を占めていたけれど、今ではこれが3分の2にまで増えている。

|

|

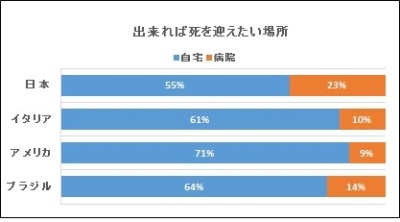

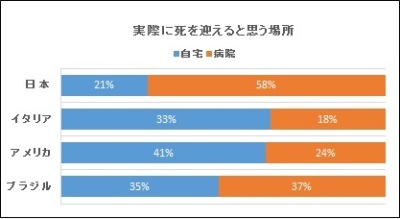

そうなると「死に方」、「死ぬ時期」、「死に場所」などにも変化が出て来ているのは当然のことである、と。現在、先進国では3分の2が病院やケアホームで死んでいるけれど、KFFの調査ではどの国でも「自宅で死にたい」という人の方が多い。さらに現在は健康な人でも「できるだけ長生きしたい」(to live as long as possible)という人は殆どおらず、大体が「痛みもなく、平安のうちに、愛する者たちに囲まれながら(しかし彼らの負担にはならず)死にたいと言っている。

|

|

| 現在は健康の人を対象に「自分自身はどこで死にたいか?」と質問したところ、4か国に共通していたのは「自宅」と答えた人が多かった(上のグラフ)けれど、どの国でも「実際には病院やケアホームで死ぬだろう」(下のグラフ)という答えの方が多かったということ。KFFが特に指摘しているのは日本で、55%が「自宅で死にたい」と言っているのに、「実際には病院で死ぬだろう」(they

are most likely to die in a hospital)という人が58%にのぼっている。日本は人口1000人あたりの病院のベッド数が13.4床で、他の3か国のざっと4倍にのぼるのだそうです。 |

|

|

なのに65才以上のアメリカ人の3分の1が3か月の集中治療の末に亡くなり、5分の1が死亡月にまで手術をしている(させられている?)。The Economistによると、患者の望みに反して医者が「出来る限りのこと」(everything

possible)をする傾向にある。患者の希望をきっちり聞くべきなのに、アメリカの場合、末期がんの患者が死ぬ前に何をしたいのかと聞かれることは3分の1に過ぎず、アメリカ以外ではもっと少ないのだそうです。

|

|

The Economistはまた、精神的に安定した状態の末期患者が望むならば「医者の手助けによる安楽死」(doctor-assisted dying)を合法化するべきだと主張しているのですが、社説では「緩和ケア (palliative care)」の必要性が強調されてもいます。この分野が医学界ではネグレクト(軽視)されており、つい最近まで医療ではなく、「すべての希望が消えたときに与えられるお茶と慰めに過ぎない」(mere tea and sympathy when all hope has gone)とさえ言われたりしていた。ホスピス発祥の地である英国でさえも緩和ケアはいまいち普及していないけれど、(例えば)がん患者の場合、通常の治療と並行して「緩和ケア」を施すことで「苦痛が和らぐだけでなく、命そのものが長くなる」(not only to reduce suffering, but to prolong life)とのことであります。

The Economistの社説はこの問題についての政策提言のようなことも行っている。

- 慢性疾患の患者のケアの多くの部分を病院の外へ移す必要がある。つまりヘルスケアに宛てられる資金のある部分は(医療ではなく)社会的な支援に向けられるべきだということだ。

Much care for the chronically ill needs to move out of hospitals altogether. That would mean some health-care funding being diverted to social support.

として、「医者や病院に対する資金面でのインセンティブも変わる必要がある」(financial incentives for doctors and hospitals need to change, too)とも言っている。これまで保険会社や政府は、患者の「治療」を目的としてお金を払ってきており、疾患そのものの予防や患者が療養生活を「快適に過ごす」ために払われるということはなかった。これを変える必要がある、ということです。社説によると、65才以上の高齢患者を対象としたアメリカのメディケア制度が最近、医者と患者の会話促進に資金を提供することを始めたとのことであります。

医者が医療の道に入るのは「なるべく死ぬのを遅らせるため」(to help people delay death)であって「死ぬことが不可避であることの話をするためではない」(not to talk about its inevitability)かもしれないけれど、The Economistは「医者は話をせよ」(talk they must)というわけで、手始めに外科医で作家でもあるアトゥール・ガワンデ(Atul Gawande)という人が作った "Serious Illness Conversation Guide"(重症者対話ガイド)という患者と医者の対話の手引きを利用することを薦めています。

人間、誰でも自分の命に限りがあることを考えるとがっくりするものではあるけれど、The Economistは「これまで病院やケアホームにおいては余りにも死を語らなさすぎた」として、

- 死にゆく人間と交わす率直かつオープンな会話こそ、現代医療の一部であるべきなのだ。それは薬を処方し、折れた骨を治療するのと全く同じ行為なのだ。「より良い死」は「より良い生」を意味する。それは最後の最後までそうなのだ。

But honest and open conversations with the dying should be as much a part of modern medicine as prescribing drugs or fixing broken bones. A better death means a better life, right until the end.

と言っています。

▼The Economistが、医者と患者の対話を強く主張しながら、アトゥール・ガワンデが作った患者との対話ガイドを見ると、例えば対話を開始する際の言葉づかいを次のように薦めています。

- あなたのご病気の現状がどのようになっているのか、これからどうなる可能性があるのか、話をしたいと思うのですが、よろしいですか?

I’m hoping we can talk about where things are with your illness and where

they might be going — is this okay?

▼この中でガワンデが特に重要視しているのが「よろしいですか?」(is this okay?)という、相手の許可を得る言葉なのだそうです。このガイドには、医者が使うべき会話の言葉が詳しく、分かりやすく書かれており、むささびなどは人間同士の会話のモデルとしても興味深いと思います。

▼自分の死に場所について、本当は自宅で死にたいのに、実際には病院で死ぬだろうなと思っている日本人が多いということと、日本の病院のベッド数がやたらに多いということの間には関係があるのでしょうか?KFFの報告書の書き方ではそのようにとれるのですが・・・。 |

|

back to top |

6) どうでも英和辞書

|

| A-Zの総合索引はこちら |

|

rather good:~で良かった(?)

クビになった今村復興大臣の「東北で良かった」発言は、英語ではどのように言うのかと思ってBBCのサイトを見たら

- Masahiro Imamura said "it was rather good" that the north-east of the country was hit, as an earthquake near

Tokyo would have caused huge financial damage.

と書かれていました。なるほどね・・・この種の「良かった」は "rather good" が正解ってことか・・・。 何が "rather good" なのかは thatという言葉の後ろに書いてある "the north-east of the country was hit" を読めば「東北が地震に襲われたこと」であることが分かる。実際の発言は「東北のほうだったからよかったが・・・」なのですが、"rather" は「のほうだったから」という部分にあたるわけさ。

蛇足ながら、この英文記事の "an earthquake near Tokyo..." の部分は「東京付近で地震が起こっていたらタイヘンな被害額になったはず」という意味で、今村さんがこの部分だけしゃべっていたら問題にはならなかったわけよさ。でしょ? |

| back to top |

7) むささびの鳴き声

|

▼メイさんが「政治的ギャンブル」とまで言われながら6月の選挙に踏み切った(おそらく)最大の理由は「負けっこない」と踏んだからであり、彼女がそのように考えるに至った最大の理由は野党第一党である労働党の凋落ぶりがある・・・そのことは4つ目の記事に挿入したグラフで見ても明らかです。

▼英国では、1945年から2017年までの72年間で、首相交代が15回(日本では36回)起こっているのですが、そのうち労働党が政権を担当したのは6回、年数でいうと合計30年になる。戦後の初代首相であるクレメント・アトリー(1945年~1951年)は、「揺りかごから墓場まで」という英国が目指す福祉国家(welfare state)の基礎を作った労働党の政治家です。その他の労働党の首相というとどのような名前が浮かびます?ハロルド・ウィルソン(1964-70・1974-76)、ジェームズ・キャラハン(1976-79)らがいますが、何と言っても1997年から2007年まで首相だったトニー・ブレアが在任期間の長さでは目立ちます。

▼ブレアの労働党はかつての労働党ではなく、大きく右へ舵を切った「新しい労働党」(New Labour)だった。最も象徴的だったのは党の綱領第4条で謳われていた「主要産業の国有化」という原則が撤廃されたこと。それまでの「大きな政府」による社会民主主義路線を捨てて、市場経済の活力を採用することで国を豊かにしようということになった。ブレアさんらはこの方針転換が「労働党の近代化」を進め、「万年野党」を脱却して「選挙で勝てる党」(winnable party)の誕生に繋がったと主張したのですが、見方によっては労働党と保守党の区別がつかなくなったともいえる。ただブレア率いるNew Labourは1997年の選挙で271から418へと議席を増やすという圧倒的人気だったことも事実です。

▼労働党は、2010年の選挙で政権の座を降りて以来、凋落の一途という感じでここまで来たのでありますが、その理由の一つと言われるのが、党内左派に支持されるコービン党首の打ち出した政策にある。鉄道の再国有化・NATOからの脱退・ISの爆撃反対・王室反対・・・という具合に余りにも「左翼的」で現在の英国の「常識」からはかなりかけ離れているというわけで、メディアによるバッシングを受けることになり、それは今でも続いている。それを受けて党内も完全に左右に分裂したままになっている。

▼6月8日の選挙の争点であるはずの「EU離脱」についても、公式には離脱反対なのですが、それを前面に打ち出してメイ政権と真っ向対立という感じではない。ブレアに代表される党内右派勢力が「離脱反対」なのに対して、コービン党首らはそれほど反対でもない。保守党はいちおう「離脱推進」でまとまっている・・・ということは、離脱に反対する有権者の行き所が、政権党になるとは思えない自民党(Lib-Dem)以外にないという状態になっているということです。

▼何故、労働党はもっと強く「EU残留支持」を打ち出さないのか?それは現在の英国においては「親EU=金持ち・インテリ階級」というイメージが固定化してしまっているような部分があるから。草の根労働階級の多くがEUの問題になると、途端に右翼的・愛国的になってしまう。労働党にとっては支持基盤であるはずの草の根労働者を敵に回すわけにはいかない。というわけで、6月8日の選挙はBREXITでまとまっている(とされる)保守党の圧勝・・・というのがメディアの間の支配的な意見であるわけです。

▼ただ・・・むささびが問いたいと思うのは、コービン党首らの「労働党左派」と呼ばれる勢力が打ち出している政策は、本当にそれほどダメなものなのか?ということです。いわゆる「常識」にはそぐわないかもしれないけれど、例えば「ISの爆撃反対」のような姿勢はそれほど間違っているのか?英国では左右を問わずほぼどの新聞もテレビも「シリアのアサドは極悪人」という意見で固まっている。「やっつけるっきゃない」独裁者だというわけです。

▼日本における最大の話題の一つは北朝鮮ですよね。金正恩なんて、トランプの強硬路線でやっつけるしか方法がないような報道のされ方です。英国におけるアサド、フセイン、カダフィについての報道と同じです。でも日本のメディアの名誉のために言っておくと、英国の大衆紙よりはましです・・・なんて言われても名誉でも何でもないか!

▼「どうでも英和辞書」にあるクビになった今村復興大臣の「東北で良かった」発言ですが、ここをクリックすると、動画で見ることができる。「ノーカット」版だけに8分以上もあって長すぎるけれど、ちょっと我慢するか早送りして、パーティー会場におけるスピーチの場面より、それが終わってからの記者団との立ち話風記者会見のシーンを見ることをお勧めします。この人の眼を見ていると、記者たちの質問の意味がよく呑み込めていないことが分かります。「えっ?何のこと?」という感じです。悪いこと言ったなんて全く思っていないのです。「東北より首都圏が大地震に襲われたら損害が大きい・・・当たり前のこと言っただけ」というつもりです、あの眼は。

▼もう一つ、あの眼が語るのは「自分は間違ったことなど言うはずがない」という思い込みです。クビになった今でも「まずいこと言っちまったかな?」とは思っているかもしれないけれど「悪いこと言った」なんて全く思っていません。メディアに揚げ足を取られるようなことを言ってしまったのが「まずかった」と。

▼本日の埼玉県はとてもいい天気です。お元気で! |

|

| back to top |

| ←前の号 次の号→ |

|

| むささびへの伝言 |